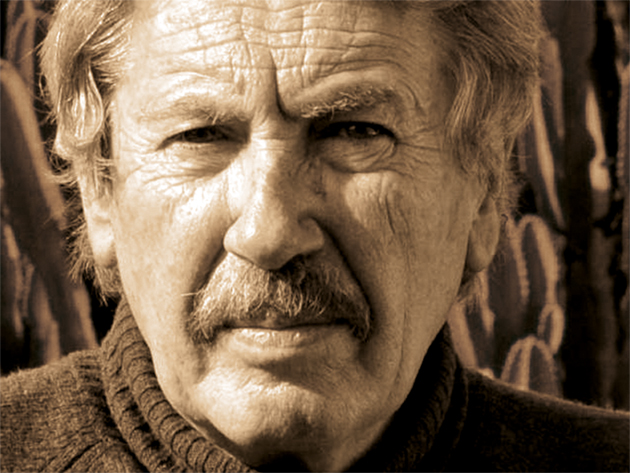

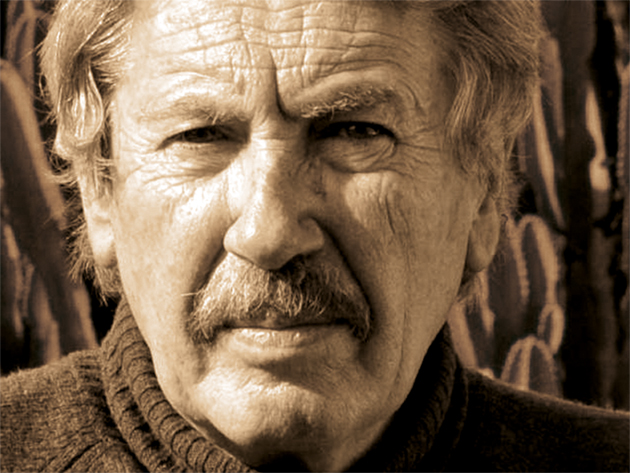

Mariano Antolín Rato / Hay una frase de Hemingway que últimamente leo con tanta frecuencia que me entran tentaciones de considerarla un trending topic. Como todavía trato de evitar la utilización de ese tipo de términos horteras constantes en la jerga de las redes sociales, prefiero calificarla de tópico. Suele aparecer en las reseñas y comentarios literarios de quienes siguen rechazando la tosca definición de que un clásico es un libro o autor que todo el mundo afirma haber leído pero nadie lee. La tan repetida opinión de Hemingway, al que habitualmente se incluye entre lo que se llaman «clásicos modernos» —otros son Conrad, Faulkner, Mann, Chéjov, Joyce y muchos más—, hace referencia a que una narración debe ser como un iceberg. Lo importante no es lo que se ve, sino lo que queda oculto debajo.

Pero también pertenece a él una opinión, mucho menos citada, en la que dice que un escritor, aparte de saber de su oficio, debe conocer bien las cosas que cuenta. Y a Hemingway conviene tenerlo muy en cuenta. Las ideas que expone sobre la escritura —o a mí me lo parece— resultan casi imprescindibles para cualquier aspirante a narrador. Una buena muestra son las recogidas en sus elaboradas y en ocasiones un tanto faltonas y chulescas memorias tituladas París era una fiesta. Bueno, tampoco conviene olvidar que en la correspondencia de Flaubert aparecen sin cesar de modo menos directo reflexiones tanto o más útiles sobre la práctica de la escritura. Ya, ya, solo son dos muestras de las muchas posibles, pero resultan útiles y dan o quitan, depende, las ganas de ponerse a redactar algo.

Julio Cortázar es uno de los autores que, si no ya, pronto aparecerá en las listas de los mencionados «clásicos modernos». Sus novelas y, sobre todo, algunos deslumbrantes relatos pertenecen indiscutiblemente a la mejor, más ingeniosa, inquietante y divertida literatura escrita en español. Uno de ellos, «No se culpe a nadie», consigue, y en tres páginas escasas, enterrar al lector en un mundo tan lóbrego y espeluznante como el de Lovecraft, maestro en el arte de meter miedo. Para ello, Cortázar no necesita mitos de Cthulthu, páramos lejanos y desolados o montañas de la locura. Le basta, y quizá destripe el relato, con un hombre que intenta ponerse un jersey.

Tiene otros muchos donde lleva a contactar con universos mentales compartibles y descolocantes que admiran, emocionan, hacen despegar hacia galaxias literarias insospechadamente próximas. Son los que prefiero frente a sus consabidas disquisiciones parisinas en busca de la Maga. Tampoco suelo compartir la visión que ofrece del jazz ni las soluciones que da en la celebrada traducción que hizo de la obra de Poe. Y mucho menos, y además me cabrea, el desarrollo de uno de sus relatos más largos que cuenta con infinidad de entusiastas. Me refiero a «El perseguidor», que voces mucho más autorizadas que la mía consideran uno de los paradigmas de la representación literaria del ambiente del jazz. En él Cortázar demuestra que no se atiene a uno de los principios de Hemingway enunciados al principio. El de que hay que saber de las cosas que se escribe.

Resulta que «El perseguidor» narra la supuesta historia de un saxofonista evidentemente inspirado en Charlie Parker. Las pifias de Cortázar producen, aunque no su escritura ni punto de vista elegido, un rechazo inmediato. Desde el principio confunde la marihuana con la heroína, haciendo que su protagonista, llamado Johnny Carter, tenga que «pasar el mono de la marihuana» en un hospital psiquiátrico, hasta que al final «los fantasmas de la marihuana que tiene dentro se acaban con la cura de la desintoxicación» —y las citas son literales—. Cualquiera que esté al tanto de los efectos de ambas sustancias no puede sino enarcar, como mínimo, las cejas. Que los desastres de Johnny Carter sean efecto de unos canutos, hacen que queden invalidados el resto de los elementos que componen esta novela corta. Y es que conviene tener conocimiento de lo que se habla, so pena de parecer, como aquí ocurre, un convencional y peligroso prohibicionista con miedo a descubrir algo propio que esconde íntimamente, y le asusta.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 47, NOVIEMBRE DE 2016

You must be logged in to post a comment Login