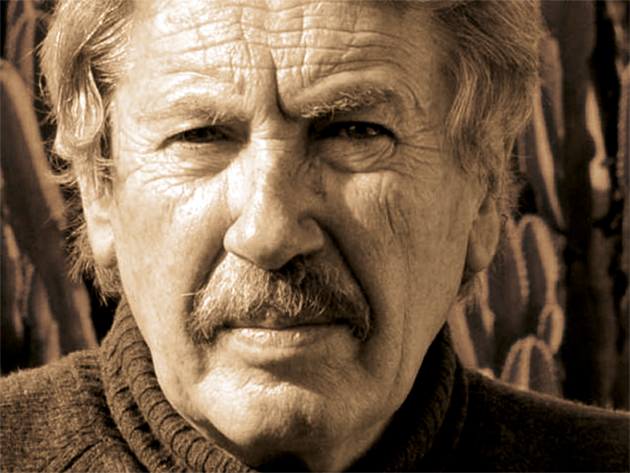

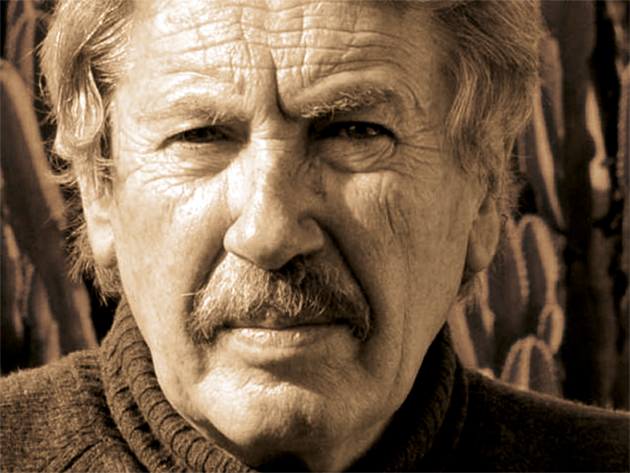

Mariano Antolín Rato / El título en realidad debería ser «La mujer invisible». No puedo recurrir a estadísticas, que ignoro si existen, para demostrarlo. Simplemente constato que durante mi ya larga experiencia como traductor –y de la traducción literaria me voy a ocupar, aviso–, he conocido, y sigo tratando, a más mujeres que hombres dedicadas a esa actividad. Pasa lo mismo con quienes todavía leen. Y también dentro del mundo de la edición son mayoría las mujeres con las que trabajo y mantengo contacto. Desde directoras literarias y encargadas de departamentos de traducciones y de promoción, hasta preparadoras de originales y correctoras. En los puestos de carácter comercial y de alta dirección ejecutiva, sin embargo, suele ocurrir, al igual que en otras empresas, que predominen los hombres. Y de esto sí existen datos que originan justificadas críticas por parte de las partidarias de la paridad.

Mantengo, con todo, el título inspirado en la conocida novela de H. G. Wells. Las opciones posibles que ofrece, por ejemplo, la traducción del clásico estudio de Lawrence Venuti, The translator’s invisibility –«La invisibilidad del [de la] traductor [a]» –, no resuelven el asunto. Así que, a riesgo de mostrarme políticamente incorrecto, aunque sin intención de molestar a mis colegas traductoras, utilizaré el masculino por cuestiones de comodidad. Aparte de que encuentre el título más atractivo.

Llevo mucho tiempo defendiendo la idea de que el traductor debe ser invisible. A causa de ello me he visto arrastrado en revistas profesionales a polémicas que no llevan a ninguna parte. Incluso se me ha acusado de pretender convertir al traductor en una especie de Virgen María, que traslada el texto de un idioma a otro «sin romperlo ni marcharlo». En fin, que esto de la invisibilidad me supuso ser considerado un plagiario de las teorías de Venuti cuando aún las desconocía. Una satisfacción que ocurra eso. Enterarse de que uno coincide, y antes de leerlo, con un autor que admira, sea teórico, narrador o poeta, indica que se está en el camino adecuado.

Ninguna traducción, es evidente, será nunca satisfactoria para quien conozca íntimamente el original. Lo que pasa es que se traduce para aquellos que no están familiarizados con el idioma original. Sin el intermediario, el intérprete, pocos tendrían acceso a obras escritas en idiomas que no conocen por autores decisivos –y la lista, exclusivamente en el terreno literario, es interminable–. Pero también resulta evidente que el lector quiere conocerlas con independencia de quien le ha permitido que lo haga. Por eso el traductor debe procurar no interponerse entre la obra y el lector. Su función se reduce a realizar un trabajo en el que deja de lado las preferencias estilísticas o ideológicas personales. Y con respecto a estas últimas, se ha mencionado la intromisión de los dogmas cristianos en las traducciones que hicieron los jesuitas de obras chinas y japonesas convirtiendo, por ejemplo, Tao en «divinidad» y «ser supremo».

No es fácil, se comprenderá, renunciar a la propia presencia. Por eso abundan los traductores –y me estoy refiriendo a los buenos–incapaces de desaparecer. Es más, algunos incluso pretenden mejorar el original. Ofrecen así unas versiones manieristas y se atienen al conocido, e inexacto cuando se acepta la invisibilidad, dicho italiano: Traduttore, traditore. Los que no quieren ser considerados «traidores», se esfuerzan por ceñirse a lo que sus conocimientos y práctica les indican para transmitir el espíritu y las maravillas estructurales o estilísticas que hacen dignas de ser leídas las obras que traducen. Cualquier deseo de personalismo está de sobra. La educación, la humildad y el saber retirarse a tiempo constituyen reglas que no se deben transgredir. De ahí, su papel de hombres invisibles aunque sean conscientes de que los seguidores de Faulkner, o Kerouac o Thomas Bernhard –por mencionar solo tres de los muchos autores que han influido en bastantes escritores españoles– lo son gracias a sus versiones.

Lo anterior no se opone a las exigencias de todo traductor de que su nombre aparezca destacado al principio; y si es en cubierta, mejor. Tampoco, faltaría más, a que su trabajo merezca reconocimiento y esté bien pagado –lo que no sucede–. Se limita a rechazar una presencia indeseada que estorbe el contacto, aparentemente directo, entre el texto y el lector.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 43, MARZO DE 2016

You must be logged in to post a comment Login