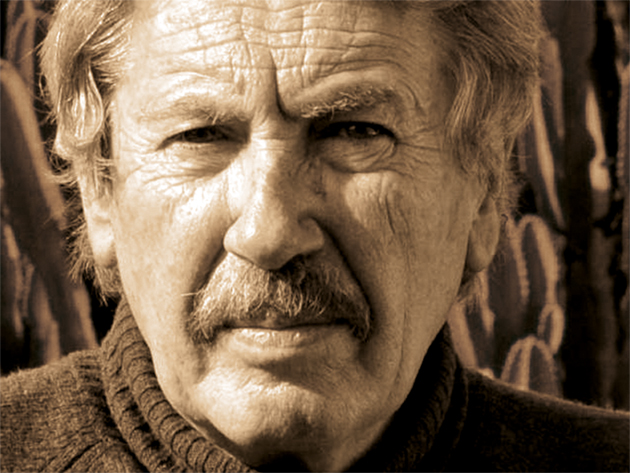

Mariano Antolín Rato / No consta que Bob Dylan haya tocado nunca la lira, el instrumento de Apolo, dios griego de la música. Sin embargo, sus poemas siempre tienen un acompañamiento sonoro. Y así, con guitarra acústica o eléctrica, a veces también una armónica, aparece como lejanísimo heredero de aquellos primeros intérpretes líricos donde la relación entre palabras y música compone una canción. No es posible, pues, en el caso del último y discutido premio Nobel de literatura, separar la letra del sonido que la acompaña. Y que de ese modo consiga componer algunas de las canciones más perfectas de la historia del rock.

Esta opinión, que comparto, la desarrolla acertadamente Ismael Belda en el magnífico artículo “Dylan y el cancionero americano”. Contiene algunos de los análisis más inspirados y sugerentes que conozco de la obra del chaval de Minnesota que, trasladado a Nueva York a comienzos de la década de 1960, pronto se convirtió en referencia obligada de la cultura americana. Y posteriormente en un genio reconocido a escala global. Ya se sabe, en 2007 hasta se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Esas canciones extraordinarias a que me refería están construidas a partir de una música con frecuencia pobre y monótona y una poesía que puede resultar ramplona. Y su interpretación vocal difícilmente cabe calificarla de melodiosa. Aunque como señaló Vila-Matas: “La primera vez que oí a Dylan no entendí sus letras, pero sabía que estaba diciendo la verdad”.

Hay, con todo, numerosos estudios obra de prestigiosos profesores especialistas en poesía inglesa, empeñados en demostrar que las letras de Dylan están a la altura de los grandes poemas de la tradición anglosajona. Uno de los que menciona Belda es Christopher Ricks, que no se corta un pelo al analizar la famosa “Lay, Lady, Lay”, y llega a considerarla comparable a un bellísimo poema erótico de John Donne. Parece un poco exagerado, ¿no? Pero, en cualquier caso, ese tipo de opiniones son las que deben de haber influido en la Academia Sueca para concederle el premio de los premios.

Leídas, y sobre todo traducidas, las canciones de Dylan, en especial las de su primera época de protesta política —las más conocidas por los menos enterados— son continuadoras de la tradición folk de protesta. Surgen de Woody Guthrie, entre otros viejos sindicalistas y anarquistas de las décadas de 1930 y 1940, y resultan retóricas e incluso edulcoradas, aunque la imaginería bíblica suele salvarlas; no del todo. Pero esas canciones que defienden los derechos de los negros y el pacifismo le lanzaron como el representante más genuino de la rebeldía juvenil con causa.

Las de su clásica trilogía de 1965-67: Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde, mi preferida y la culminación de su carrera a los 25 años, cuando sus primeros seguidores le acusaron de Judas, despegan y en ocasiones funcionan como gran poesía. Y coincido con Belda en que “Subterranean Homesick Blues” o “Visions of Johanna” son dos grandes poemas sin necesidad de música.

Después del accidente de moto de 1967, negándose a ser representante de nada, encerrado con The Band, compone algunas de sus mejores e inolvidables canciones recogidas en The Basement Tapes. Y dejando a un lado los tres lamentables discos que publicó la temporada que se dedicó a predicar bajo la cruz —mejor olvidarlos—, ha continuado haciendo canciones muy buenas y con apuntes de poesía legible sin la música.

Pero vuelvo al Dylan que, si bien no tocó la lira, cabe considerársele un juglar provenzal, un Minnesänger alemán, uno de esos poetas que cantan cualquier día en tu pueblo, como dice el eslogan de su gira interminable en la que lleva empeñado desde 1988 y que con sus 76 años no parece dispuesto a terminar. Por eso en su discurso de aceptación del Nobel él mismo dijo: “Espero que escuchen estas letras tal y como fueron concebidas: para ser escuchadas en vivo o en disco, no leídas”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 51, JULIO DE 2017

You must be logged in to post a comment Login