Destacado

Xavier Vinader: “Los periodistas se han convertido en taquígrafos del poder”

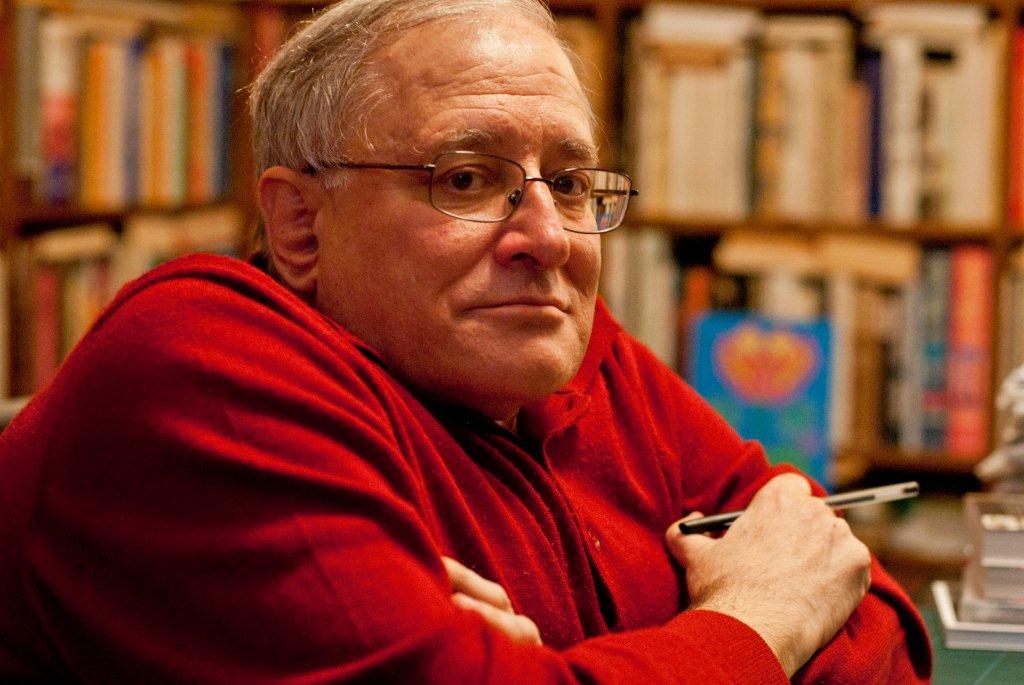

Xavier Vinader en su estudio de Barcelona. Foto / Eva Vignini.

Nada mejor para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa que la entrevista que ATLÁNTICA XXII publicó en su número 23, del pasado mes de noviembre, con Xavier Vinader (Sabadell, 1947), un referente para el moderno periodismo español. Fue condenado por meter las narices en asuntos turbios y se convirtió en el primer periodista exiliado de la España democrática. Sigue viviendo en Barcelona. La entrevista fue realizada allí por Steven Forti.

Desde el principio de su carrera se interesó por la extrema derecha.

Me interesé ya a principios de los años setenta con los ultras aupados por el régimen en contra del movimiento universitario: Defensa Universitaria, Guerrilleros de Cristo Rey… Empecé a meter las narices en aquel mundo. Nadie lo hacía: rompí el hielo. Y eso fue a más: me especialicé en este tema. En Mundo Diario y en el semanario Mundo empecé a hacer reportaje político. Con la revolución de los claveles, me planté en Lisboa e hice una larga serie de reportajes sobre la Internacional Fascista en España a partir de los papeles que se encontraban allí. Empecé a hablar de los neofascistas italianos, de los franceses de la OAS y de los ustachas que había por España.

¿Qué era la extrema derecha entonces?

Un campo virgen. Empecé a estudiarlo a fondo. Me leí a José Antonio, a Ledesma Ramos, a Redondo. Conocía la Biblia falangista mejor que algunos falangistas. La extrema derecha empezó a levantar la cabeza al final del franquismo como punta de lanza para contrarrestar la decadencia biológica del régimen y estuvo muy presente en la calle y en los medios de comunicación durante la primera etapa de la Transición. Se convirtió en un tema que estaba en la agenda de este país. Un país no pasa del fascismo a la democracia de la noche a la mañana. La extrema derecha intentó frenar el tránsito hacia la democracia. Más de diez años de mi vida los dediqué a este tema. Me planteé meter las narices en el huevo de la serpiente en la extrema derecha de Madrid, donde no me conocía nadie. Todo estaba por hacer, no había demasiado filtros. En 1977, durante más de un año, me metí en Fuerza Nueva, que contaba con 60.000 militantes. Participé en mítines y reuniones, visitas a Paracuellos, me integré en el servicio de seguridad de FN -la famosa sección C, los pretorianos de FN-, me relacioné con Blas Piñar, hasta el punto que fui con ellos en el mismo avión a reuniones internacionales de la que se llamaba entonces la Euro Derecha, con el MSI de Almirante y la extrema derecha francesa de Tixier-Vignancourt. Iba fichando a los militantes más activos. Frecuenté los ambientes más duros, los de Fuerza Joven, que tildaban de moderados a Blas Piñar y compañía y los definían el “clan de la braga” por el apoyo que recibían de la burguesía negra del franquismo, sectores de la nobleza y la Iglesia, hasta que se escindieron y formaron el Frente Nacional de la Juventud.

¿Cómo se alejó de aquel mundo?

Me fui retirando paulatinamente, pero mantenía contactos. Me acuerdo que la noche del 23-F llamé a uno de los elementos más activos de la extrema derecha madrileña, hijo de un campeón olímpico de hípica, y le dije: “¿Qué habéis hecho?”. Y me contestó: “No hemos sido nosotros. No tenemos nada que ver”. Así que me di cuenta que trama civil no hubo en este tema.

¿Qué es el periodismo de investigación?

Ir por delante de la policía y de los jueces. Ahora se le llama periodismo de investigación a cuatro papeles que te pasa un fiscal o un juez y lo conviertes en un dossier exclusivo. En aquella época no ibas detrás de un caso cuando había estallado judicialmente sino que ibas por delante. Implicaba que luego la fiscalía debía actuar basándose en las cosas que habías denunciado. El periodismo de investigación químicamente puro era algo que nacía en el seno de la redacción, que tenía que ver con algo que se estaba ocultando, que tenía una relevancia social y que valía la pena invertir tiempo siguiendo esa pista.

Meter miedo a la gente

Sus investigaciones le llevaron a enfrentarse al poder político y judicial.

Las investigaciones en el fenómeno armado y la extrema derecha me llevaron a meter las narices en la primera etapa de la lucha sucia contra ETA, la del Batallón Vasco-Español, Triple A, Anti Terrorismo ETA. Eran franquicias que utilizaban los sectores de extrema derecha bien alimentados por terroristas italianos, franceses y argentinos. La publicación de estos artículos me supuso una larga lista de problemas judiciales, de procesamientos, llegué a tener 30 abiertos en el mismo tiempo. A principios de 1980 me procesaron por unos artículos que escribí sobre la actuación de los grupos parapoliciales que actuaban en la frontera vasca a través de las revelaciones de un Policía Nacional. Al cabo de unos meses ETA hizo una serie de atentados en los que mataron a una persona que aparecía mencionada en aquellos reportajes y a otra que se podía deducir. Esto bastó para que la Audiencia Nacional me procesara por inducción al asesinato y colaboración con banda armada. Eso significó un revulsivo en la prensa española: hubo manifestaciones de los sindicatos de periodistas y de las organizaciones internacionales en defensa de la libertad de expresión.

Y le condenaron en 1981.

A siete años de prisión firme por irresponsabilidad profesional. Era una condena política. En este país, cuando te conviertes en un periodista que mete las narices en asuntos incómodos, eso molesta. En otras latitudes le pegan un tiro a un periodista y punto. En Europa Occidental eso salpica. El poder entonces busca maneras para neutralizarte civilmente. Un buen día te invitan a un buen restaurante y unos señores muy educados te dicen: “Bueno, tú sabes mucho de este tema. A partir de ahora, quizás, deberíamos hablar a otro nivel y tendríamos de colaborar”. De una forma muy polite. Y tu le contestas que trabajas como periodista y que lo que descubres lo quieres publicar, que no tienes ninguna vocación de agente secreto. Pues ellos te dicen: “Es una opción. Usted sabe que es un terreno donde es fácil tener complicaciones… Piénseselo, de todos modos”. Todo muy sutil. Pues, si no entras en este juego, como fue mi caso, pagas. El juez que me procesó en la Audiencia Nacional, Ricardo Varón Cobos, me dijo momentos antes de firmar la orden de ingreso en prisión: “Mire, vamos a ver, para que entienda. Es que usted es un periodista muy representativo y es que los periodistas en este país están metiendo las narices en demasiadas cosas. Hemos de parar esto. Hemos de dar un castigo ejemplar. Le ha tocado a usted. Hacemos esto para que la gente coja miedo. No piense que es una cosa personal o que le tenemos manía”. Así, en plan paternalista. Recurrí al Supremo y confirmaron. Recurrí al Constitucional y confirmaron también. Estuve un año en el exilio entre París y Londres, volví clandestinamente, declaré, estuve en la cárcel siete días, salí y esperé el juicio. Cuando el Supremo confirmó la sentencia, me quedé en Londres y me convertí en corresponsal permanente de Interviú.

Fue el primer periodista exiliado de la democracia.

Intervinieron Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, los sindicatos europeos de periodistas. La solidaridad en torno a mí fue muy importante, dentro y fuera de España. El PSOE fue muy solidario conmigo en la primera etapa. Cuando se agotaron las vías legales, en 1984, decidí volver para intentar conseguir el indulto. Me quedé en la cárcel de Carabanchel tres meses.

En Londres conoció a Stieg Larsson.

En Inglaterra contacté con Searchlight, que era la revista más especializada en el mundo sobre extrema derecha y racismo. Una revista fundada en el 68 por algunos ex brigadistas ingleses de la Guerra Civil española. Colaboré con ellos. Larsson era el corresponsal de Searchlight en Suecia y luego fundó Expo, otra pieza de una especie de internacional periodística antifascista con corresponsales encubiertos en todos los países.

¿Cómo se desarrolla la vida del periodismo de investigación en España?

Hay tres etapas importantes. La que va del 1975 a 1982, donde todo parecía posible y parecía factible aportar algo a la transformación de este país. Nos lo creímos de forma ingenua, en nuestro romanticismo: estábamos imbuidos por la síndrome del Watergate. Los directores de los periódicos y los empresarios de los medios, a los que les hacíamos vender muchos ejemplares, vieron en esto un filón. La segunda empieza con la victoria socialista de 1982 y llega hasta los noventa. Es la época de los grandes affaires de la corrupción: el caso Guerra, el caso Koplowitz, el caso GAL. Ya aquí se ve cómo la mayoría de estos escándalos no empezaron porque un periodista metió la nariz en algo sino porque apareció un dossier interesado. Para hacer una metáfora con las carreras de coches, el periodismo no se gana la pole,sino que le vienen ya las cosas hechas. Es otra historia. La tercera etapa comienza cuando algunos empresarios de los medios empiezan a utilizar el periodismo de investigación no para publicar, sino para presionar al adversario. Empiezan a crearse sus células investigadoras propias o sus mini servicios de información. Es una manipulación. Yo me negué y me costó mucho. Aquí es cuando empieza el declive, porque hubo gente que se apartó. No quisimos que se nos utilizara.

¿Por eso dejó de hacer periodismo de investigación?

Hay dos razones. Primero, las empresas donde trabajábamos se hicieron grandes, con intereses ya fuera del campo de los medios, creando inmensos holdings. Eso impedía poder hacer un periodismo libre porque no se podía hablar mal de empresas del mismo dueño. Luego, el departamento de marketing interfería, diciendo lo que se podía o no se podía tocar. Segundo, un equipo de investigación funciona a su aire, entra y sale de la redacción con horarios diferentes, viaja, gasta dinero y requiere tiempo. Eso crea roces dentro de la redacción. Es caro y causa prejuicios económicos y problemas políticos. Nos convertimos en unos equipos conflictivos que había que desmontar. Eso empieza a principios de los noventa. Con los últimos affaires de corrupción que estallan se pone de manifiesto un desencuentro entre la prensa y el poder. El PSOE empieza a ver a los periodistas como unos enemigos. Un sector de la prensa más conservadora juega a eso, como Época, la primera etapa de El Mundo.

¿Y luego?

Pasé a un periodismo mucho más reposado: empecé a dar clases de periodismo en la universidad, me dediqué a escribir libros, me puse a codirigir un magazine cultural en una radio catalana. Me apetecía hacer periodismo cultural. Es mucho más gratificante que el mundo de la inquietud permanente de tratar con espías, ultras, mercenarios, hampones, narcotraficantes. ¡Ya tenía mi dosis! Era un ritmo trepidante, era una historia detrás de otra. No te da tiempo a reposar. Me había convertido en un lebrel de historias que implican mundos complicados con cierto riesgo. Estaba caminando en un terreno lleno de minas antipersonas que explotan y de vez en cuando alguna te salpica.

Palmeros, banales y egocéntricos

¿Hoy en día existe periodismo de investigación?

El periodismo de investigación no está muerto, pero está en la UVI. No se hace. Primero: la generación que lo creamos no lo supimos trasmitir. Las nuevas generaciones van muy perdidas en este aspecto. Segundo: a las empresas no les ha interesado. Han banalizado todo aquello. Algo se ha trasladado al mundo del libro, pero nadie lo subvenciona… Hay más tema que nunca ahora y no se hace absolutamente nada. Es penoso.

¿Le ve futuro al periodismo de investigación?

No hay periodismo de investigación. Y casi no hay periodismo. El periodismo está en las horas más bajas desde la muerte de Franco. La mayor parte de los periodistas se han convertido en taquígrafos del poder, cuando no palmeros. No se hace trabajo de campo: la tecnología ha alejado al periodista del lugar de los hechos. No se pisa la realidad. Eso uniformiza la información. Tenemos mucha información, pero sin cribar. Y si no hay criterio de selección, eso lleva a la desinformación. Se hace un periodismo de corta, pega y colorea, un periodismo de banalidad, donde el ego del periodista está por encima del entrevistado. Se hace un periodismo de salpicón. Nada de profundidad. No hay en ninguna redacción de este país un departamento de control de calidad. ¡Cuando en una empresa competitiva y moderna el departamento de control de calidad es importantísimo! No se ha importado nunca del periodismo americano la figura del fact checker, el chequeador de hechos, el que criba los reportajes que se publican.

¿Salvaría algo del periodismo de ahora?

Lo cierto es que cada vez vivo más las experiencias internacionales. Aquí poca cosa. Algo en el mundo del audiovisual. Hay un síntoma. Yo he sido toda la vida de hacer archivo: hace bastante tiempo que no guardo nada. Creo que tiene que resurgir algo, pero soy muy escéptico. El camino va a ser largo. No veo perspectivas. El nivel de conciencia de los periodistas de este país también es muy bajo. El contacto con el poder se ha convertido en una ósmosis. El periodista se ve como alguien que se puede y que se debe utilizar por parte del poder. Un elemento más del marketing.

You must be logged in to post a comment Login