Información

Una tierra de pies descalzos

La economía de la autarquía y el proteccionismo ha sido incapaz de generar un modelo productivo y laboral sostenible

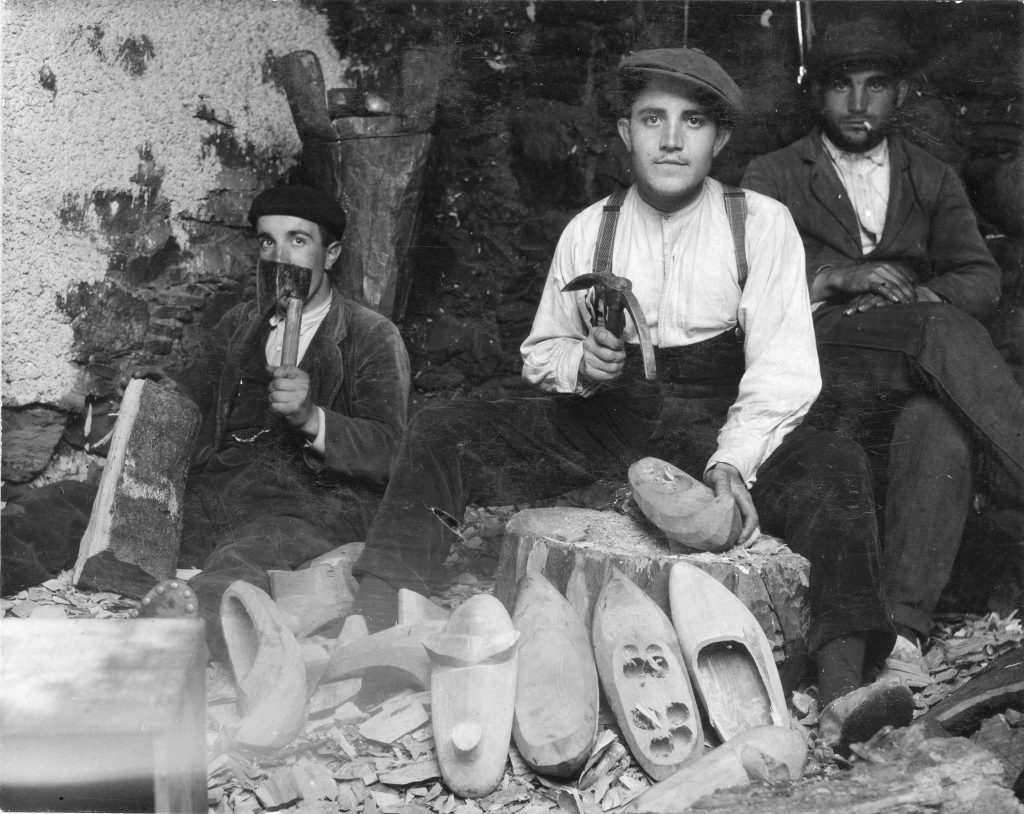

Fabricación de madreñas. 1927. Autor: Fritz Kruger.

Artículo publicado en el número 59 de la edición de papel de Atlántica XXII (noviembre de 2018).

Willy Desmaneses

Cuentan las crónicas de la época que el emperador Carlos I se quedó perplejo ante la pobreza de aquellas gentes que le recibieron durante su accidentada llegada a España en el siglo XVI. En el caso de Asturias, era una tierra aislada y pobre de solemnidad. Hugh Thomas recoge en El Imperio Español que «en agradecimiento a su hospitalidad, el Rey eximió de todo impuesto a los habitantes de la población como si fuesen caballeros. Pero aunque ello implicase ascender en las escala social, no eran ricos: todos iban descalzos». Ese desolador panorama de gente continuó hasta bien entrado el siglo XIX y nos da una pista de la revolución posterior vivida por esta tierra cuando, a fuerza de capital extranjero y proteccionismo estatal, se convirtió en una industria de la noche a la mañana.

En 1829, el ministro de Marina, Luis María Salazar, envía a Gregorio G. Azaola hasta Bélgica y a Francia para ponerse en contacto con los productores de hierro europeos. Meses después a esta visita, el industrial belga Adolphe Lesoinne decide recorrer el norte de España en busca de ubicaciones adecuadas para instalar la primera industria. Descarta las instalaciones de Santander y Vizcaya, pero encuentra factible las localidades de Mieres y Sama de Langreo. Posteriormente se crea la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón, una sociedad con participación belga y española que pretende producir lingotes de hierro utilizando las modernas técnicas inglesas de extracción. El Estado español decide ayudar a este tipo de iniciativas empresariales que cuentan con inversión extranjera, caso de la Asturian Mining Company, constituida en 1844 principalmente por capital inglés y que proyectó instalar altos hornos y forjas. La vida de dicha compañía pionera, sin embargo, resulta efímera, y su disolución ofrece un ejemplo de especulación bursátil propio del «primer curso de broker». Como narra Luis Aurelio González Prieto en «Cuando Londres especuló con la minería asturiana» [1], aquella primera idea –liberal– de apoyarse en inversores capitalistas extranjeros para desarrollar el sector minerosiderúrgico no da los frutos deseados: la codicia bursátil la arruina.

El negocio, no obstante, sigue adelante. Prueba de ello es que el empresario Pedro Duro, uno de los pioneros, denomina Asturias como «la provincia llamada a ser el centro de la siderurgia española», un vaticinio que hubiera resultado incuestionable de no producirse una revolución técnica –la obtención de acero por el procedimiento Bessemer– «que favoreció particularmente a Vizcaya» [2]. El citado procedimiento, que permitía la fabricación de lingotes en serie, benefició la exportación del hierro vasco a Inglaterra y, a su vez, el acceso por parte de la industria vasca a un carbón inglés más barato como flete. Asimismo, generó una importante entrada de dinero que sirvió para modernizar la industria en Euskadi. Dicho método ahorraba una extraordinaria cantidad de carbón en la producción de acero.

Así que la incipiente industria hullera asturiana tenía que invertir a su vez en modernizar los métodos de extracción del mineral para competir con Inglaterra, cosa que, sin embargo, no se produjo. Más bien al contrario. La imposibilidad de esa renovación y el exceso de producción del carbón inglés sólo dejaron un salida: a finales de 1890 se crea La Liga de los Intereses Hulleros de Asturias y –coincidiendo con las ideas del gobierno conservador de la época– el último día de 1891 se aprueba el arancel al carbón inglés. Este arancel duplicará la producción de carbón asturiano, permitirá la creación de nuevas empresas y la renovación de instalaciones. También reducirá las posibilidades de competir de las pequeñas sociedades y concentrará la producción en grandes compañías. Por último, facilitará el retorno de capital indiano.

Así, pese a la caída continuada del precio del carbón inglés, la industria asturiana consigue no perder competitividad y el sector vive años de prosperidad. Especialmente, entre 1898 y 1903. Desde ese momento, el recurso a la protección pasa a ser el principal instrumento de la patronal del sector hullero para la competencia económica.

NACIONALISMO ECONÓMICO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

En 1935, el economista Román Perpiñá escribe el Memorándum sobre la política del carbón. En aquellos momentos, España estaba negociando con Inglaterra el nuevo Tratado de Comercio que enfrentaba a los exportadores agrarios levantinos con los productores hulleros. Si se aumentaban las compras de carbón inglés, los productores hortofrutícolas levantinos, como contrapartida, podrían aumentar sus exportaciones a Inglaterra. En su memorándum, Perpiñá indica que los factores del crecimiento de la producción hullera a lo largo del siglo XX no son económicos, sino que responden a «un sistema de nacionalismo económico y autarquía». [3] Se refería Perpiñá a las medidas arancelarias, los privilegios fiscales o a la obligatoriedad del monopolio al consumo nacional. Es decir, a políticas proteccionistas y en muchos casos contradictorias, puesto que se atenían a las presiones de intereses particulares y al beneficio inmediato, sin tener en cuenta sus repercusiones sobre las demás actividades productivas que conformaban el tejido económico del Estado. Para colmo, una guerra civil llamaba a las puertas.

Aquella autarquía proteccionista hallaría su cenit en la década de los 50 con la creación, por parte del ministro falangista José Antonio Suances, del INI (Instituto Nacional de Industria), un entramado industrial público inspirado en el IRI fascista italiano y que en Asturias impulsa un gigante siderúrgico llamado Ensidesa. En 1959, el Gobierno franquista, mediante el Plan de Estabilización, acomete la primera serie de liberalizaciones.

La década de los 60 se caracteriza en España por un fuerte crecimiento económico que dura hasta 1973, gracias a la producción de industrias como la siderurgia, la construcción naval, la automoción y el turismo, además de la entrada de divisas procedentes de la emigración. Durante esos años, los tecnócratas del Opus acarician la falsa idea de que la prosperidad difumina las ideologías. Hasta que la crisis de 1973, conocida como la primera crisis del petróleo, castiga a las grandes acerías mundiales provocando drásticas reconversiones y el despido de cientos de miles de obreros en Europa y Japón.

Un grupo de trabajadores en Salas. 1967. Autor: Luis Rufino García Cernuda ‘Jumbo’

Sin embargo, el crecimiento de la década de los 60 esconde una perversión: «Los gobiernos de Franco provocaron que la inversión industrial se distribuyera en función de los intereses políticos o particulares de los dirigentes de turno y no conforme a la rentabilidad o a las expectativas de futuro de cada sector» [4]. Algo de lo que ya hablaba Perpiñá en los años 30. Esta estructura deforme, donde el peso de empresas que nunca fueron rentables se tornó excesivo, estaba llamada al colapso. En el caso de Ensidesa, hubo además que añadir la absorción de Uninsa, la siderurgia privada de Asturias comandada por ilustres próceres [5] y formada en 1966 bajo el nombre de Sociedad Unión de Siderúrgicas Asturianas S.A. Uninsa sumaba 9.000 trabajadores que, tras la crisis del 73, fueron absorbidos por Ensidesa, un lastre que traería consecuencias inmediatas.

Durante los años 80, la situación de la industria pesada nacional se tornó insostenible. El Estado acometió una fuerte reconversión, dando inicio a las privatizaciones del sector público hasta bien entrada la década de los 90: vendió a capitales privados todo tipo de empresas públicas, incluidas las que eran rentables, y lo anunció como una oportunidad para que el consumidor disfrutase de un abaratamiento de los precios, al aplicarse criterios de mercado en su gestión. Obviamente, no fue así. Alemania impuso una velocidad que Felipe González aceptó y que no se ajustaba a la debilidad de la estructura nacional. Aznar sería el encargado de dar la puntilla. De aquel shock, España aún no se ha recuperado.

«COMO ALCALDE VUESTRO QUE SOY, OS DEBO UNA EXPLICACIÓN»

La entrada en la Comunidad Económica Europea (CCE) en el año 1986 supone duros ajustes en la industria del carbón en Asturias. En los 90, mediante el plan del carbón, se impulsa la inyección de fondos estatales, los llamados fondos mineros, para cumplir los compromisos con Europa y paliar el cierre de la minería. Pero como suele ser habitual en la historia de España, algo falló.

6.000 millones de euros de dichos fondos mineros sirvieron para mandar a miles de trabajadores asturianos a sus casas y para realizar infraestructuras sin haber impulsado antes un tejido industrial alternativo. Los fondos alimentaron al caciquismo local más recalcitrante en forma de pedantes mausoleos, corrupción y creación de empresas artificiales con el único objetivo de favorecerse de las subvenciones para, una vez agotadas, acabar mandando a sus empleados a la calle [6]. Y así llegamos a la reciente crisis financiera y económica.

En la actualidad, Asturias no ha logrado alcanzar todavía el nivel del PIB de 2008.

El envejecimiento de la población, cuya consecuencia son mayores tasas de ahorro y menores tasas de inversión, y la acusada merma en el reparto de los presupuesto generales del Estado desde el comienzo de la crisis (de los 1.019 millones de euros en 2009, a los 211 millones en 2017) han provocado, entre otros factores, que Asturias haya sido la comunidad autónoma con los menores niveles de recuperación tras la recesión. Otros territorios del norte peninsular como Cantabria o Euskadi también presentaban en 2017 variaciones negativas.

El futuro del sector industrial en Asturias, y por extensión del conjunto de la economía, pasa probablemente por la forma en la que se lleve a cabo la descarbonización unida a la transición energética. Y dicha operación necesitará de mucho dinero, muchísimo dinero.

El informe publicado en enero de este año por Deloitte titulado Una transición inteligente, hacia un modelo energético sostenible para España en 2050: la eficiencia energética y la electrificación [7], cifra la inversión conveniente en unos 310.000 millones de euros. Es decir, superior a los 200.000 millones de euros necesarios para garantizar el modelo continuista. Lo cual, a su vez, significa una inversión total de 510.000 millones de euros para el conjunto del Estado en algo más de 30 años. Según el propio estudio de Deloitte, la reducción de la tarifa eléctrica para el año 2050 sería entre el 50 y el 55%. La operación para el conjunto de la UE superaría los 7 billones de euros.

Recientemente, la compañía Iberdrola anunciaba el cierre de sus centrales térmicas. Desde el año 2001, Iberdrola ha hecho una apuesta fuerte por las renovables convirtiéndose en un coloso europeo. El cierre del carbón y la energía nuclear otorgaría prácticamente a la empresa con sede en Bilbao una posición monopolística en España. Algo que sería un problema. Pese a las luces y sombras, la transición energética se presenta imparable.

Pero flaco favor se hace con afirmaciones vacías como «una transición justa» ya que «en esto de la Transición Energética sobra retórica y falta una reflexión profunda sobre los instrumentos que le deben dar soporte». [8]

Lo habitual en política es tener que elegir entre una decisión mala y otra peor. Asturias tendrá que decidir entre aprovechar los vientos de cambio sin renunciar a exigir las garantías necesarias y proceder en los tiempos adecuados, o enrocarse en mantener un modelo continuista durante el máximo de tiempo posible para posteriormente esperar por un milagro. Se decida lo que se decida, nada volverá a ser ya lo mismo.

Como decía aquella canción de León Benavente, Ánimo, valiente.

[1] AtlánticA xxii, Nº 57, págs 38-40. [2] La industria Asturiana en la segunda mitad del Siglo XIX: de la industrialización a la expansión hullera. Rafael Anes y Germán Ojeda [3] Algunas conclusiones sobre la política de protección y la economía hullera asturiana en el primer tercio del S.XX , José Luís García Delgado.pag 66. [4] https://elpais.com/ economia/2012/02/10/ actualidad/1328871012_734915. html [5] Luis de Urquijo y Landecho, marqués de Belarque, por Duro Felguera; José Tartiere de Las Alas Pumariño, conde de Santa Bárbara de Lugones, por de SIA MoredaGijón, y Manuel Loring Guilhou, conde de Mieres, por Fábrica de Mieres. [6] http://www.atlanticaxxii.org/ fondos-mineros-fracaso-despilfarroy-corrupcion/ [7] http://gasnam.es/wp-content/ uploads/2018/01/Deloitte-ESMonitorDeloitte-Modelo-energeticoEspana-2050-enero-2018.pdf [8] https://economistasfrentealacrisis. com/tres-pilares-de-la-transicionenergetica/

¡SÍGUENOS!

SUSCRIPCIÓN EN PAPEL

A través del teléfono (637259964 o 984109610) o el correo letrasatlanticas@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login