Opinión

De democracia y protección de datos

Todos los partidos se han puesto de acuerdo para aprobar en el Congreso por unanimidad la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales que, a su paso por el Senado, ha dejado de contar con el apoyo de Unidos Podemos

Pablo González | Ingeniero

La democracia, para qué negarlo, camina renqueante, enfermiza, atacada por muchos frentes a lo largo y ancho de este vasto mundo nuestro. Todos la mentan, pocos la cuidan, y menos trabajan día a día por mejorarla, por darle brillo ante tanto óxido acumulado. Ella mira consternada a sus profetas, aquéllos que le rinden honores de palabra mientras, en la acción, la retuercen hasta casi romper lo poco que de ella va quedando. En España la cosa también viene funcionando tristemente así, poco más o menos. La separación de poderes, un oximorón, una quimera imposible cuando vemos cómo el poder político nombra a dedo a las cúpulas judiciales en un cambalache indigno.

Pocos hablan, a su vez, de una escasamente reclamada independencia entre los poderes legislativo y ejecutivo, nadie parece esperarla, ni siquiera en la teoría; y ya se sabe, cuando un poder elige a otro, Montesquieu muere otra vez. Las cuentas tampoco salen en nuestra inicua ley electoral, aquélla que diferencia el valor del voto dependiendo de quién sea su receptor y su emisor, aquélla que castiga al chico mientras premia al grandote como si fuera el primer reflejo del sistema que ayuda a elegir. Los grandes medios de comunicación podrían ser ese cuarto poder vigilante ante los desmanes de los otros tres, mas el sistema los domestica y encamina a ser tan solo pesebreros, voceros oficiales, brazos opinantes y desinformadores contra su propio pueblo. Quien paga manda.

Los partidos políticos andan también achacosos. Cuanto más control ejercen sobre las instituciones, cuanto más extienden sus tentáculos alrededor de toda la vida pública, más se alejan de los ciudadanos a quien dicen representar. A pesar del ligero aire fresco reciente, quién sabe si solo ilusorio, los partidos políticos, autoproclamados como campeones de la democracia, prescinden por lo general de ella en sus procesos internos o su visión de la misma es tremendamente limitada, mientras las prácticas habituales son bien conocidas: conspiraciones de pasillo, profesionalización del medre por encima de todo, el conmigo o contra mí, los dedazos, quid pro quos y demás trapisondas. Robert Michels y su ley de hierro de la oligarquía, tan presentes como el primer día, parecen no pasar nunca de moda.

Por mandato imperativo, incluido en las normas internas de todos los partidos a pesar de estar prohibido expresamente en esa Constitución que casi todos defienden y casi todos pisotean, se fija la obediencia al jefe y por lista cerrada se garantiza que el “elegido” lo sea por su cúpula y no por los ciudadanos de su distrito electoral. La rendición de cuentas también se hará, por tanto, en ese sentido. Tampoco muestran los mentados partidos políticos, visto lo visto, la exigible claridad en sus finanzas y financiaciones, algunas con condena en firme y otras con sospechas casi tan firmes.

En fin, podría decirse que el partido político como institución sufre de salud quebradiza y de menguante legitimidad ciudadana, en clara sinergia destructiva con la salud igualmente delicada de las instituciones de la democracia liberal. Dicho todo esto, diría una cosa más, tan o más importante que las anteriores: en España, el 78 y lo que vino después, con todas sus imperfecciones, debilidades e indignidades, es mejor, muchísimo mejor que el 39 y lo que lo siguió. Quizás debiéramos reflexionar sobre ello más a menudo, en esta época de maximalismos, extremismos, crispación, de tormenta parlamentaria y reyertas digitales y no tan digitales. Porque la cuerda, de tanto tensar, podría romper para devolvernos al 81, al 39, al 23 o, peor aún, donde no debiéramos volver jamás: 1936.

En estas amargas disquisiciones, que algunos calificarán -puede que con razón- de exageradas y fatalistas, me encuentro tras conocer los detalles de la nueva ley española de protección de datos. ¿Sorprendido? Yo también… Hasta aquí me han traído ciertas reflexiones que me dispongo a detallar y que me hacen calificar la nueva ley con un adjetivo que se destaca, en mi opinión, sobre todos los demás: irresponsable. Porque dicho texto ha sido descrito, con razón, como injusto, abusivo, anticonstitucional, orwelliano e incluso liberticida y, estando de acuerdo, creo sinceramente que es, por encima de todo, una ley fundamentalmente irresponsable.

Nuestros insignes representantes se han puesto de acuerdo, al fin, para aprobar por unanimidad la flamante Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) en su primera tramitación en el Congreso. Posteriormente, a su paso por el Senado, Unidos Podemos se descolgó del bloque, quisiera creer que tras reflexión de lo que suponía dicha aprobación, aunque uno ya ande bastante descreído de casi todo a estas alturas y bien me puedan convencer fácilmente de que el revuelo mediático suscitado fue la razón de tal cambio. El resto de fuerzas políticas, esas que sacan pecho democrático a relucir siempre que se da ocasión, votaron a favor de un reglamento que, por obra y gracia de su artículo 58 bis, permitirá a los partidos políticos enviar propaganda electoral mediante comunicación directa -mensajería instantánea, correo electrónico o redes sociales- y, prepárense, analizar datos personales y opiniones políticas vertidas en sitios públicos, por ejemplo redes sociales, blogs, medios digitales o páginas web, sin necesidad de obtener consentimiento del afectado.

La ocurrencia abre la puerta al diseño de perfiles ideológicos y al seguimiento personalizado de tendencias de opinión de los ciudadanos por parte de los partidos políticos. Poco más o menos, espionaje y fake news a golpe de BOE, con luz y taquígrafo. El fantasma del tristemente conocido caso de Cambridge Analytica sobrevuela nuestras futuras campañas electorales, amenazadas desde ya por los servicios de todas esas empresas deseosas de fama y fortuna haciendo ganar tal elección a tal partido, utilizando principalmente lo que se utiliza en las redes sociales: manipulación. Porque el gran peligro aquí radica, ya no tanto en el hecho de que los partidos envíen mensajes a sus supuestos simpatizantes, sino en el montaje de campañas de desinformación dirigidas a simpatizantes de otros partidos, destinadas especialmente a polarizar, crispar, radicalizar y emocionar, en el peor sentido de la palabra. Y como eso es lo que pasa en las redes sociales, es previsible que pase.

El papel de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en torno a esta polémica ley está siendo, cuanto menos, criticable. Es dicho organismo el que se encarga de velar por el cumplimiento de las legislaciones sobre privacidad desde una supuesta independencia que no llega siquiera al papel. El Reglamento General de Protección de Datos europeo, ley de la que bebe nuestra LOPDGDD, establece en su artículo 52 que las autoridades nacionales de control (AEPD en el caso de España) deben “actuar con total independencia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes”, para indicar posteriormente, en el artículo 53, que “los Estados miembros dispondrán que cada miembro de sus autoridades de control sea nombrado mediante un procedimiento transparente por su Parlamento, su Gobierno o su Jefe de Estado”. ¿En qué quedábamos?

Imagino que el legislador europeo querrá garantizar que la autoridad de control sea independiente solo de casi todos; la total soberanía se presenta, una vez más, como un lujo al alcance de muy pocos. Si dicha autoridad de control es nombrada directamente por el Parlamento (poder legislativo), el Gobierno o la Jefatura del Estado (poder ejecutivo), no será jamás autónoma ni libre respecto a dichos poderes. Sería esperable, por tanto, que rindiera cuentas a su amo y se posicionase junto al mando que la nombró si éste promulgase leyes que atentasen contra la privacidad de los ciudadanos. Y evidentemente así ha ocurrido llegado el momento.

La AEPD está dirigida por una antigua viceconsejera del gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, nombrada a partir de un Real Decreto decretado por el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy en 2015. ¿Extrañados, por tanto, de que dicha entidad no defienda denodadamente nuestra privacidad ante un ataque frontal a la misma por parte de quien la designó? Esas son las leyes de las que nos dotamos. La Agencia ya se ha pronunciado sobre nuestra nueva LOPDGDD, incluso antes de su promulgación final en el Congreso, siendo -que yo sepa- la primera vez que interpreta un Proyecto de Ley antes de su aprobación, otorgándonos su propio criterio de la disposición; hasta ahora se analizaba la “mente del legislador”, a partir de ya habrá que empezar también a estudiar la de la AEPD.

Su nota de prensa al respecto, tan confusa como la propia ley, pierde la preciosa oportunidad de profundizar en cuáles son esas garantías citadas por la norma para la recopilación y tratamiento por parte de los partidos políticos de “datos relativos a opiniones políticas de las personas” amparadas en el interés público. En opinión de la Agencia, la nueva ley “no permite el envío de información personalizada basada en perfiles”, sin embargo el propio artículo 58 bis de la misma establece que los partidos políticos tienen potestad para la “recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas”, pudiendo también “utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral”.

Que sepa este humilde ciudadano, una de las actividades políticas habituales durante el periodo electoral es el envío de información; no para la Agencia, visto lo visto. También interpreta la autoridad que “el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas no está permitido en el texto del Proyecto”, mientras dicho texto permite recopilar opiniones políticas en la web, analizarlas y utilizarlas para actividades políticas, ¿qué significa entonces la elaboración de un perfil? Llámenme puntilloso, pero quizás ésta sea otra muestra, otra más, del problema de legitimidad en nuestras instituciones que exponía hace unas cuantas palabras.

Hablaba antes de comportamientos usuales, incluso esperables en redes sociales: división, enfrentamiento, inquina, encono… odio a fin de cuentas. ¿Son las redes intrínsecamente malas? La respuesta daría para libros enteros; no obstante, en el caso que nos ocupa, diría que están muy lejos de ser el medio idóneo para la realización de campañas (y precampañas) electorales sanas, justas y constructivas. Si alguien pretende eso en este loco mundo, debiera saber que las redes sociales, y en general cualquier plataforma que siga el modelo dominante de generación de contenidos e información en Internet, son justamente el entorno antagónico para su noble propósito. ¿Por qué? El análisis, como todos los que anhelan descifrar cuestiones complejas, no es simple, no es fácil. Pero es necesario.

Vivimos en un mundo que produce sobredosis de información, lo cual no es malo per se, ya que la misma puede ser producida y distribuida tanto por los grandes medios de comunicación, transmisores de determinados valores dominantes del poder económico, como por pequeños creadores de contenidos que quizá se decidan por transmitir valores distintos, quién sabe si mejores o peores. No obstante, esta inmensidad informacional requiere filtrado y selección continuos, ya que la riqueza de información crea, obligatoriamente, una pobreza de atención. Los grandes distribuidores de contenido web, con Facebook y Google a la cabeza, son bien conscientes de lo que esta escasez supone para su modelo de monetización, basado en ingresos publicitarios recibidos de empresas y marcas anunciantes y en gratuidad para sus usuarios.

Éste es un punto clave en el modelo: como la población entiende ya que los servicios de contenido e información digitales han de ser gratuitos, los ingresos dependen principalmente de los banners publicitarios y el contenido patrocinado; el usuario se convierte así en producto y las empresas que buscan publicidad acaban siendo los verdaderos clientes de los grandes y pequeños de Internet en este modelo.

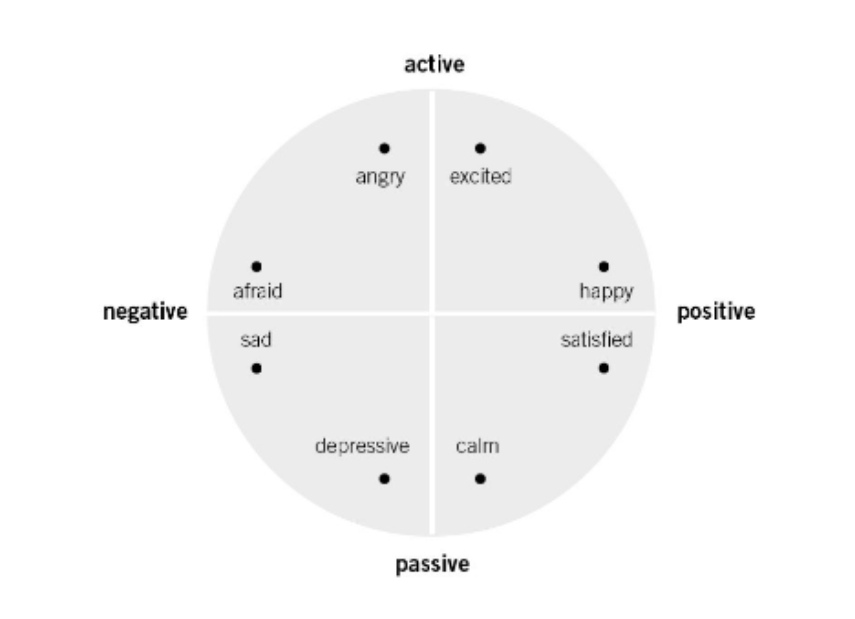

Dicho formato de publicidad, como todos, necesita visualizaciones, cuantas más mejor, para obtener ganancia; necesita atraer a un público que tiene la opción de decantarse por otro de los múltiples generadores de información y contenido, necesita atención en, como hemos visto, la escasez de atención. Para ello, los adalides de este modelo estudian, quizás como ninguna empresa lo había hecho hasta ahora, los entresijos y funcionamientos ocultos de nuestro cerebro a la hora de asimilar información. El llamado “modelo de emociones” es uno de ellos. Desarrollado por el psicólogo norteamericano James A. Russell, clasifica nuestros sentimientos en dos coordenadas: una refleja, de negativo a positivo, cómo nos afectan determinadas emociones y la otra indica, de pasividad a actividad, el grado en que nos motivan a actuar.

Como vemos, la ira, el enfado, la furia (comoquiera que traduzcamos al español la palabra inglesa angry) es la emoción negativa que más incita a la acción. En las positivas tenemos a la excitación, de ahí que el sexo sea un reclamo publicitario tan común. Comprobamos también que la calma, la serenidad y la tranquilidad son emociones que incitan poco a actuar y son por tanto, olvidadas en el paradigma actual. Cualquiera que tenga una red social podrá comprobar fácilmente cómo los contenidos reposados y razonados no suelen ser moneda de cambio habitual. El modelo los orilla. La ira, sin embargo, es la emoción del movimiento por antonomasia, la gran fuerza que nos lleva a actuar y en ella se basan, por tanto, la mayoría de las informaciones y contenidos publicados. Una noticia que despierte rabia y bronca incitará al clic, a su lectura e incluso a comentario y difusión. Esto significa más visitas al medio digital y más tiempo en su sitio web, lo que produce el aumento de ingresos por publicidad, al fin y al cabo el único fin del modelo.

De esta manera, la mayoría de medios y generadores de contenido redactan la información siempre desde un punto de vista emocional y, a ser posible, desde la negatividad, consiguiendo así más audiencia. Algunos llegan incluso al extremo de inventar noticias para únicamente provocar controversia, discusión, gresca… y de paso pingües beneficios en publicidad. De ahí que los grandes transmisores y distribuidores premien y fomenten estos comportamientos. Así se crean las famosas fake news, de las que todo el mundo habla sin llegar a analizar realmente la razón de su existencia; y es que ésta se encuentra justamente en el núcleo del modelo de negocio de las empresas más lucrativas del planeta, ésas que encabezan los rankings de capitalización bursátil. Las noticias falsas destruyen la democracia, cacarean políticos y grandes medios, pero Wall Street va primero.

El sociólogo Zygmunt Bauman ya nos venía alertando sobre los peligrosos efectos de las redes cuando afirmaba que “la gente utiliza las redes sociales para encerrarse en zonas de confort, donde lo único que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia cara”, anticipando una faceta fundamental de nuestro comportamiento explotada por las plataformas digitales: el sesgo cognitivo de confirmación. Este efecto psicológico, una mejora evolutiva necesaria para la emisión inmediata de juicios que nuestro cerebro precisa con el objetivo de simplificar y acelerar la toma de decisiones, provoca un filtrado selectivo y subjetivo que a veces funciona, y a veces no. Evidentemente esa vulnerabilidad es explotada. Ante el aluvión de datos disponibles, a fin de evitar el tremendo análisis necesario para evaluar su veracidad, nuestro sesgo cognitivo nos lleva instintivamente a otorgar más valor a la información que se alinea con nuestras convicciones y creencias preconcebidas. Mientras tanto nos hace subestimar, o directamente ignorar, la que no se amolda a nuestras opiniones.

Así, nuestras fuentes de información se convierten en una burbuja que refleja una y otra vez lo que ya pensamos y creemos: seguimos a personas, leemos periódicos y visualizamos videos que encajan con nuestras certidumbres mientras despreciamos el resto. Esta situación es fomentada por las plataformas digitales, filtrando, seleccionando y censurando contenidos apropiados a nuestro sesgo de confirmación con el ya conocido objetivo de obtener más visitas y más tiempo de permanencia. Es fácil prever el lado oscuro de la ecuación: reafirmación constante de que la mayoría piensa lo que nosotros pensamos, nuestra opinión es la correcta mientras la diferente se equivoca y es minoría. No hay otros puntos de vista dignos de ser tenidos en cuenta, la empatía con lo distinto se difumina, el interés por entender al dispar se pierde, las zonas grises se evaporan… aparece la polarización.

Existe una tercera debilidad psicológica en nuestro cerebro agudizada por nuestra actual economía digital, que fomenta de paso la ya mencionada polarización. Al fin y al cabo, no somos tan listos… se trata del efecto backfire y ocurre cuando, ante evidencias demostradas y razonadas (incluso empíricas desde el punto de vista científico), las creencias preestablecidas no cambian sino que, en realidad, se afianzan y radicalizan.

El efecto ha sido demostrado experimentalmente, al comprobar que la recepción de información contrastada contraria a opiniones ya existentes produce, en la mayoría de los casos, un incremento en la confianza depositada en dichas creencias previas, independientemente de las certezas demostradas por la nueva información. En el fondo, se trata de una suerte de terquedad e inflexibilidad en versión digital, intensificada por la dificultad de modificar o enmendar una posición ante nuestra panoplia de amigos, enemigos y desconocidos virtuales y que dicha corrección, por si fuera poco, permanezca por escrito, indeleble, a la vista de la inmensidad de la red. Rectificar en Internet no es para los sabios, es para los débiles. Por tanto, parece evidente que el efecto backfire extrema las discusiones online y profundiza las creencias preestablecidas, ciertas o no, favoreciendo la obstinación y la intolerancia en detrimento de la transigencia y la comprensión del otro.

El panorama descrito, enormemente preocupante a mi entender, explica en definitiva muchos de los comportamientos actuales dentro de un modelo de producción y consumo de contenidos digitales que fomenta la utilización de la ira como palanca de actuación, el sesgo de información y la intransigencia. Y en este imprudente e insensato juego entrará de lleno nuestra democracia de partidos a partir de ahora, por obra y gracia de la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. Asistimos, con más perplejidades que certidumbres, al desengaño respecto a un sistema hegemónico que, incapaz de afrontar sus numerosas contradicciones, persiste obcecadamente en una huida hacia adelante, en un sálvese quien pueda, mientras la ciudadanía, descreíada e inconforme, lanza una moneda al aire ante semejantes desafíos: la creciente e insoportable desigualdad, el nulo control democrático sobre una economía globalizada y extremadamente financiarizada, los gravísimos problemas migratorios, el sempiterno cambio climático…

En época donde la extrema emocionalidad se utiliza como demostración de verdad, donde se desdibujan soluciones simplonas a problemas enormemente complejos, donde la izquierda parece tan desnortada como su pueblo, los Trump, Le Pen, Salvini, Orban, Bolsonaro, Farage, Wilders o Abascal se mueven como pez en el agua, ventilando odio, recurriendo permanentemente a la exaltación, nunca a la razón y enfrentando a los penúltimos con los últimos. El extremismo fascista, cada cual con sus particularidades nacionales, no surge en Internet ni en su modelo de negocio, esto es evidente. Existen multitud de razones que requieren análisis pormenorizados y respuestas adecuadas, pero no me cabe duda de que el actual paradigma digital aquí explicado actúa como catalizador y facilitador de su auge.

El Parlamento español, con un texto profundamente irreflexivo, ha sentado las bases para sumergir definitivamente a la política patria en ese lodazal de crispación, división y manipulación, en una decisión solo explicable desde una capacidad intelectual e integridad moral dignas de 140 caracteres, ni uno más. Ellos, desde sus pedestales, acaso puedan permitirse el lujo de equivocarse, mas el pueblo no debiera… porque es el que acaba pagando siempre la cuenta. Esperemos estar a la altura.

You must be logged in to post a comment Login