Afondando

Alberto Porlan: «Los científicos deberían recitar a Píndaro»

Alberto Porlan en Sevilla. Foto / Stefanía Scamardi.

Alberto Porlan (Madrid, 1947) es un ilustre veterano de las letras españolas, un escritor todoterreno, resistente, escurridizo. Autor de libros de poesía, novelas, ensayos, director de cine y guionista, filólogo, investigador independiente… Ahora vuelve a asombrar a lectores y comunidad científica con la publicación en la editorial Libros de la Herida de su esperada obra Tartessos. Un nuevo paradigma, fruto de treinta años de investigación. Porlan aporta en su libro pruebas, claves y conclusiones reveladoras sobre el enigma de esta civilización y la ubicación de su capital.

José María Gómez Valero / Escritor y editor.

Escritor, poeta, investigador, ensayista, cineasta, divulgador, autor de culto… ¿En qué faceta se siente más cómodo? ¿Son aspectos de lo mismo?

La actividad intelectual es una piscina en la que se puede nadar a braza, crol, a mariposa, de espaldas, buceando, etc. Yo prefiero practicar todos los estilos, porque lo que a mí me gusta es nadar.

Su formación combina ciencia y humanidades, y esto se hace visible en su trabajo en numerosas ocasiones, complementándose con naturalidad ambas áreas de conocimiento. ¿Qué le ha aportado esta dualidad a la hora de afrontar su obra?

Aceptar que las humanidades y las ciencias son ámbitos separados y estancos es un error que los ha limitado a ambos. Los humanistas deberían conocer el cálculo integral y los científicos deberían recitar a Píndaro. Entender qué es físicamente la inercia ayuda a comprender el amor.

Ha vivido en Madrid durante muchos años, ha conocido de cerca la realidad madrileña, además en momentos de gran agitación política y cultural como fueron las décadas de 1970 y 1980. ¿Qué echa de menos de aquel Madrid?

La movida madrileña está sobrevalorada. Vista a lo lejos no fue más que un punto de efervescencia donde se encontraron y reconocieron muchos elementos mediocres. No todo lo nuevo es válido y aquel fue un tiempo acrítico.

¿Tiene confianza en el nuevo rumbo político de la capital tras las últimas elecciones municipales? ¿Cómo ve la incertidumbre que gobierna el panorama político nacional?

Manuela Carmena se ha convertido en la gran esperanza roja. La otra esperanza, la azul, que era patética, acaba de abandonar. En cuanto al panorama político nacional, lo veo oscuro. Aquí no sabemos nada de tolerancia política. Tenemos esa frase estúpida y romanonesca de los experimentos y la gaseosa. Eso nos retrata. Retrata nuestra cobardía política. Y luego está el marketing, que conduce al espectáculo y margina la crítica y el matiz. La propaganda política se basa en la publicidad comercial. Los líderes utilizan eslóganes comerciales, lo que ya es el colmo.

Con Borges y Cortázar

Trabajó en la redacción de Cuadernos Hispanoamericanos entre 1975 y 1978, vivió desde dentro lo que debió de ser una época apasionante en esta mítica publicación.

Mi primer trabajo fue un regalo caído del cielo. En aquel tiempo, Cuadernos era un puerto donde atracaban los mejores. Conocí personalmente a Cortázar, a Borges, a Onetti, a Benedetti, a Héctor Rojas, etc. Fue un tirocinio formidable.

¿Hay hoy intelectuales en España? ¿Cómo cree que ha cambiado en nuestro país en las últimas décadas la percepción de la figura del intelectual?

Aparentemente, tenemos más intelectuales que nunca. Pero el poder les teme menos que nunca, así que sospecho que algo está fallando.

En su biografía hay pasajes de todo tipo… ¿Qué hace Alberto Porlan a finales de los años setenta en México trabajando para Televisa?

Fui jefe de redacción de Televisa Europa entre 1977 y 1980. Hemingway tenía razón al decir que al escritor le vienen bien unos años de periodismo. Yo lo dejé cuando tuve que renunciar a un adjetivo que era el apropiado, pero no resultaba periodístico. Viví los años de la transición al pie del teletipo. Tenía despacho propio en la Agencia EFE. Cuando lo dejé, sentí una gran liberación. Después, me gané la vida escribiendo guiones para películas y series de televisión. Entonces, esas actividades se pagaban bien.

Y hablando de televisión, ¿cree que aún puede ser un medio saludable, útil para la comunidad?

La televisión ha sido asimilada por el sistema, y sus posibilidades reales de comunicación interpersonal son manipuladas de una manera indecente. Si los nazis hubieran poseído esa herramienta, todos saludaríamos hoy alzando el brazo. En la actualidad no es más que un medio de propaganda consumista y política. Yo no le veo futuro.

Es autor de un exquisito elenco de libros de poesía: Pájaro, Peña, Perro, Pecados, País… ¿Qué significa la poesía para usted, qué le ha dado?

La poesía nos diferencia de los asnos y las ratas. Y, además, es indestructible, un material más precioso y sutil que el aire que respiramos. Estoy de acuerdo en que es un arma cargada de futuro, pero me gustaría cargarla de presente alguna que otra vez.

País es un poemario que surge de un viaje muy especial…

País es un retrato de Europa, según la vi en el año 2000, cuando me invitaron a participar en un proyecto que consistía en reunir a un centenar de escritores europeos, meterlos en un tren y hacerles viajar durante mes y medio por toda Europa. Los viajeros salimos con la mente ensanchada por aquella aventura formidable. Fue un curso acelerado de convivencia y comprensión de nuestro continente.

Europeísta furioso

En dos de sus obras, el ensayo Los nombres de Europa y el ya referido poemario País, muestra su interés y preocupación por el mapa de huellas y vínculos que conforma lo que llamamos Europa; en ambos casos, una valiente y precisa indagación identitaria colectiva. ¿Qué le ha llevado a enfocar su atención en ese tema? ¿Qué opinión le merece la Europa que se está construyendo?

Europa no se está construyendo. No se empezará a construir hasta que nos deshagamos de las armaduras nacionales, de nuestros atavismos y desconfianzas mutuas. En estos años solo hemos puesto en común el mercado, y ni eso nos ha salido bien. No hay ni sombra de mestizaje cultural; no hay interpenetración. Yo soy europeísta furioso, y siento que Dickens, Mozart, Newton y Dante son mis compatriotas. Si algún día hay que asaltar un palacio como consecuencia de ese sentimiento, me encontrarán en primera fila.

¿Podría resumir la hipótesis que plantea en Los nombres de Europa?

Un buen día me topé con un fenómeno que no tenía explicación. Analizando los alrededores de topónimos europeos similares (Valencia, Valença, Valence, Vallenza, etc.) encontré otros topónimos semejantes a su vez entre sí. Se lo mostré a mis maestros (don Julio Caro, don Rafael Lapesa) y se quedaron tan asombrados como yo. Así que me puse a investigar y dieciocho años más tarde publiqué el resultado. Según mis trabajos, existió un sistema articulado de nombramiento asociado al desarrollo de la lengua indoeuropea, un sistema ya olvidado cuando apareció la escritura. La proposición era tan novedosa, que me exigió una demostración concluyente, con miles de fragmentos de mapas trazados a sus escalas. Se publicó en Alianza y generó perplejidad. Eso fue en 1998.

Ha dedicado muchísimos años y energías a la investigación independiente, anteponiendo incluso estos trabajos al desarrollo de su obra literaria. ¿Ha merecido la pena?

Nada produce más satisfacciones que la investigación. La literatura está muy bien, pero la investigación es más agradecida cuando se tiene una curiosidad intelectual irrefrenable, como es mi caso. Uno siempre puede postergar la escritura de una novela, pero cuando se topa con algo inexplicable, no para hasta llegar al final. Tengo un montón de proyectos literarios y confío en desarrollar alguno de ellos antes de desaparecer.

A raíz de a sus investigaciones y hallazgos, durante las últimas décadas ha tenido comunicaciones con diferentes instituciones públicas vinculadas al patrimonio histórico y cultural. ¿Cuál ha sido su experiencia?

Salvo contadas excepciones, nuestros gestores del patrimonio no merecen serlo. El patrimonio arcaico ha sufrido durante el último siglo más pérdidas y destrucciones que en los anteriores milenios. En España no hay conciencia de la importancia del pasado remoto, excepto cuando se puede montar al lado uno de esos Centros de Interpretación de lo que sea. El propósito no es tanto la preservación cuanto el marketing. Resulta desolador.

Ha estudiado a fondo nuestra Guerra Civil… Cuántas historias apasionantes esperan ser contadas, qué inagotable fuente, por ejemplo, para la narrativa…

La Guerra Civil seguirá siendo motivo de análisis y escenario de filmes y novelas a lo largo de los siglos futuros. Fue uno de los hechos más importantes de nuestra Historia, y continuamos viviendo sus consecuencias. Quien propone olvidar todo aquello no sabe lo que dice. Lo que hay que hacer no es vendar la herida, sino limpiarla a fondo e intentar que cicatrice. Y eso no puede hacerse sin continuar hurgando en ella.

Dedicó su película documental Las cajas españolas al rescate del patrimonio artístico nacional durante el conflicto. ¿Qué le llevó a centrarse en este tema? ¿Cómo fue la experiencia con la película?

Supe de aquella tremenda peripecia de boca de su protagonista, Timoteo Pérez Rubio, el marido de Rosa Chacel. Pude haberla contado por escrito, pero siempre entendí que era una historia para la pantalla. Así que lo hice cuando llegó la oportunidad. Siempre he estado ligado con el cine, así que el trabajo salió solo. Tuvimos mucha suerte y la película quedó muy bien. Nos premiaron en Valladolid y tuve la agradable experiencia personal de contar la verdad de los hechos tal como ocurrieron. Después de todos los disparates que se dijeron sobre aquellas personas durante el Régimen, resultó una honda satisfacción poner las cosas en su sitio. La han visto dos millones de personas y se ha traducido al chino, así que la misión ha concluido felizmente.

“No sirve querer”

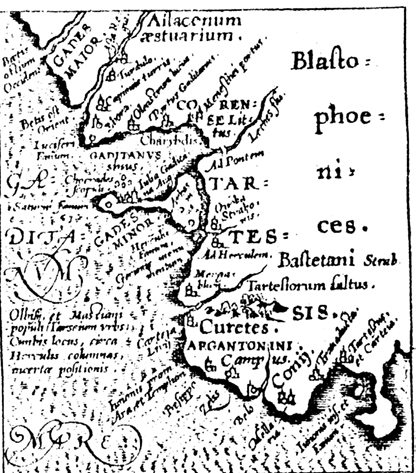

El libro de Porlan sitúa a Tartessos en la provincia de Cádiz.

En una de sus recientes presentaciones del libro Tartessos. Un nuevo paradigma aseguraba que la imaginación no es algo reñido con la investigación, sino más bien un elemento necesario para que ésta prospere. Explíquese, por favor.

La imaginación jamás peca por exceso, sino por inapropiada o extravagante. Sin imaginación no hay ser humano. Einstein era un tipo con una imaginación formidable. Solo la temen los científicos y los artistas sin imaginación.

Conociendo su incansable actividad, imagino que no le faltarán próximos proyectos u obras en marcha, pero ¿cuáles le estimulan especialmente?

Estoy a punto de terminar el tercero de mis ensayos, que gira en torno a la espiritualidad arcaica. Se trata de un ensayo dialogado, con el aspecto de una novela gráfica. Después de Los nombres de Europa y de Tartessos, me gustaría cerrar el ciclo de ensayos con Polaris y dedicarme por completo a la literatura.

Han llegado a hablar de usted como outsider. ¿Se siente un outsider?

Sí, supongo que se me puede catalogar así. Siempre he procurado mantener mi independencia de pensamiento, y jamás se me ha visto en cenáculos y capillas. No tiene ningún mérito: es mi naturaleza.

Usted conoce bien lo que es investigar y crear, abismarse en lo que no se sabe y asombrarse… Dado que le apasiona resolver misterios, ¿qué importancia le da a ese azar que mueve, tantas veces caprichosamente, los hilos de nuestras vidas y búsquedas?

La gente se pasa la vida ahorrando para la vejez, y a veces muere antes de envejecer. El azar nos constituye esencialmente. Impone nuestro nacimiento, nuestra educación, nuestras relaciones, nuestras alegrías y nuestras tristezas. La respuesta a todo eso es lo que llamamos carácter. Me encanta ese dicho andaluz de “no sirve querer”.

“Tartessos está en Cádiz”

Portada del libro.

¿Qué fue la civilización de Tartessos? ¿Por qué fue tan importante? ¿Qué consecuencias podría tener el hallazgo de Tartessos?

Si diéramos con Tartessos, cambiaría nuestro conocimiento del pasado. Estamos hablando de la piedra de Rosetta de la antigüedad europea, no solamente andaluza o española. Y yo considero que Tartessos pudo haber sido la sagrada capital de la civilización atlántica, aquella que construía túmulos formidables en el quinto milenio. Tenía escritura, así que todos los tesoros que puedan descubrirse valdrán menos que las informaciones que transmitan sus posibles textos.

A diferencia de otras propuestas e investigaciones, más vagas en sus conclusiones, en Tartessos. Un nuevo paradigma usted llega a acotar con exactitud la ubicación de la capital tartessia al señalar un territorio muy concreto de la provincia de Cádiz. Debe de estar muy convencido para realizar una apuesta así…

Si no estuviera racional y profundamente convencido de la ubicación que planteo, me habría callado. Pero lo cierto es que hay docenas de hechos independientes que me dirigen a esa isla fluvial del Barbate. La vieja hipótesis que sitúa a Tartessos en el Guadalquivir es responsable de que no hayamos dado todavía con sus restos. Me sorprende haber sido el primero en calcular la magnitud de la singladura de la embarcación griega que recorrió esa costa. Tal magnitud invalida la tesis del Tartessos bético y la transporta hasta el sector suroccidental del Estrecho.

Sorprende que en este país se hable más de Tartessos en términos de leyenda, de mito, que como cuestión real a resolver, como algo que convive física y culturalmente con nosotros oculto en algún lugar del sur de la Península. ¿A qué cree que se debe esto?

En relación con esto, lo más penoso de todo es la tesis negacionista, que vuelve a asomar la cabeza. Decir que la ciudad no existió porque no hemos sido capaces de encontrarla me resulta tan anticientífica como cobarde. Nuestra cultura parece incapaz de esfuerzos interdisciplinares. Los arqueólogos solo aparecen cuando se descubre fortuitamente un yacimiento. No son ellos los que conducen, sino los que ejecutan. Faltan investigadores teóricos y sobran funcionarios y ganapanes.

En su investigación también propone una teoría que vincularía a Pitágoras con Tartessos. Cuéntenos algo sobre esto.

Mi libro tiene dos partes. La primera es un teorema que puede demostrarse excavando. La segunda, una conjetura indemostrable. Cuando se juzga un caso en el que no hay pruebas materiales, la única vía son los indicios. Y ahí está la clave, en la solidez y en la convergencia de los indicios. Si, como yo sostengo, Pitágoras formó parte de la embajada jonia a Tartessos que relata Heródoto, ese indicio explicaría el desarrollo posterior de la secta pitagórica, que duró diecinueve generaciones. Y lo más interesante es que nos permite sospechar que las aportaciones inmensas de Pitágoras a la cultura universal pudieron proceder de la civilización atlántica que conoció en Tartessos. Se trata de una tesis de enorme alcance sobre la que propongo meditar a los especialistas.

Su libro es abrumador en cuanto al despliegue de vías de estudio (mitología, fuentes clásicas, historia, geografía, toponimia, cartografía…) por las que llega a una conclusión tan reveladora como la que plantea. Pareciera obra de un equipo de trabajo y no de una sola persona. ¿Cómo lo hace?

Si me preguntas cómo consigo ese efecto multidisciplinar, la respuesta es muy sencilla: a base de horas, días, meses y años. Necesito ver las cosas bajo varias facetas y entender las relaciones entre ellas.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 43, MARZO DE 2016

You must be logged in to post a comment Login