Cultures

Cien años de orteguismo

Luis Arias Argüelles-Meres / Escritor y articulista. Acertó Julián Marías de lleno al decir que 1914 fue el año en el que Ortega “se dio de alta en la vida pública”. Cuatro datos lo corroboran sobradamente. 1) El 23 de marzo pronuncia en el Teatro de la Comedia su famosa conferencia “Vieja y nueva política”. 2) En el verano de 1914, Ortega visita Asturias y se produce su encuentro con Fernando Vela, al que nombra corresponsal de El Sol y al que implicará en sus proyectos culturales más importantes: desde la puesta en marcha de la revista España, hasta la fundación de la Revista de Occidente en 1923, en cuya primera etapa Vela sería secretario, encargándose de seleccionar lo que se allí se publicaba. 3) Cuatro meses después, Ortega publica su primer libro, Meditaciones del Quijote. 4) El 23 de agosto de 1914 Alfonso XIII rubrica el cese de Miguel de Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca.

El 2 de septiembre, Ortega le manifiesta a don Miguel por carta: “Si hay en ello lo más mínimo de atropello, injusticia, o simplemente desdén u odiosidad a la Kultura (sic) le ruego que cuente incondicionalmente conmigo, con mi pluma y con mi mal genio”. El 1 de noviembre Ortega se desplaza a Salamanca con el fin de asistir a un acto de apoyo al rector cesado que tiene lugar en el Café Suizo. Ortega define a Unamuno como “el gran obrero de la cultura” y se manifiesta en estos términos: “La vida del intelectual en España es triste y angustiosa, porque el intelectual carece de tradición, de recursos, de apoyo… Por eso el intelectual es un héroe, trabaja mucho, incesantemente, pero los frutos son siempre para los demás. Y este defecto es de todos y todos somos los culpables”.

Estamos hablando, pues, no solo de un pensador que se estrena con un libro de referencia, sino también de un personaje público combativo contra aquella España oficial cuyo declive denunciaría sin ambages hasta su famoso artículo de 1930, “El error Berenguer”. Y estamos hablando también del intelectual español más influyente de nuestra historia contemporánea, cuya omnipresencia se cimentó a partir de 1914. Y este primer Ortega se ocupó de temas políticos en sus escritos dedicándoles no menor extensión que a los textos filosóficos. De ahí que Juan Marichal afirmase que “no hay una figura transpirenaica de la importancia intelectual de Ortega dedicada tan intensamente a temas de orden político”. Si esto fue así se debió sobre todo al intenso modo en que se sintió implicado y concernido por intervenir en la vida pública de su país, máxime en el momento en que consideró que a su generación le había llegado la hora de tomar la antorcha en la vida pública española.

La visita a Asturias

No es casualidad que en ese año de la puesta de largo del filósofo en la vida pública española se produjese no solo su encuentro con Vela, sino también con una Asturias que sería el principal vivero del orteguismo, pues es nuestra tierra la que le proporciona el mayor número de discípulos: Fernando Vela (1888-1966), Valentín Andrés Álvarez (1891-1982), José Gaos (1900-69), Pedro Caravia (1902-1984) y Manuel Granell (1906-1993). Uno de sus discípulos asturianos, José Gaos, se manifestó de este modo acerca de su relación con Ortega: “Es probable que todos ustedes sepan que soy reconocido, y siempre me he reconocido yo mismo, por discípulo de Ortega y Gasset. Hasta me he tenido y no solo íntimamente, sino más o menos públicamente, por su discípulo más fiel y predilecto”.

No se debe perder de vista que la figura de Ramón Pérez de Ayala, perteneciente a su misma generación, es determinante a la hora de conocer la trayectoria del filósofo tanto por lo que se desvela acerca de nuestro pensador en la novela ayalina Troteras y Danzaderas comopor haber formado ambos parte de la Agrupación al Servicio de la República.

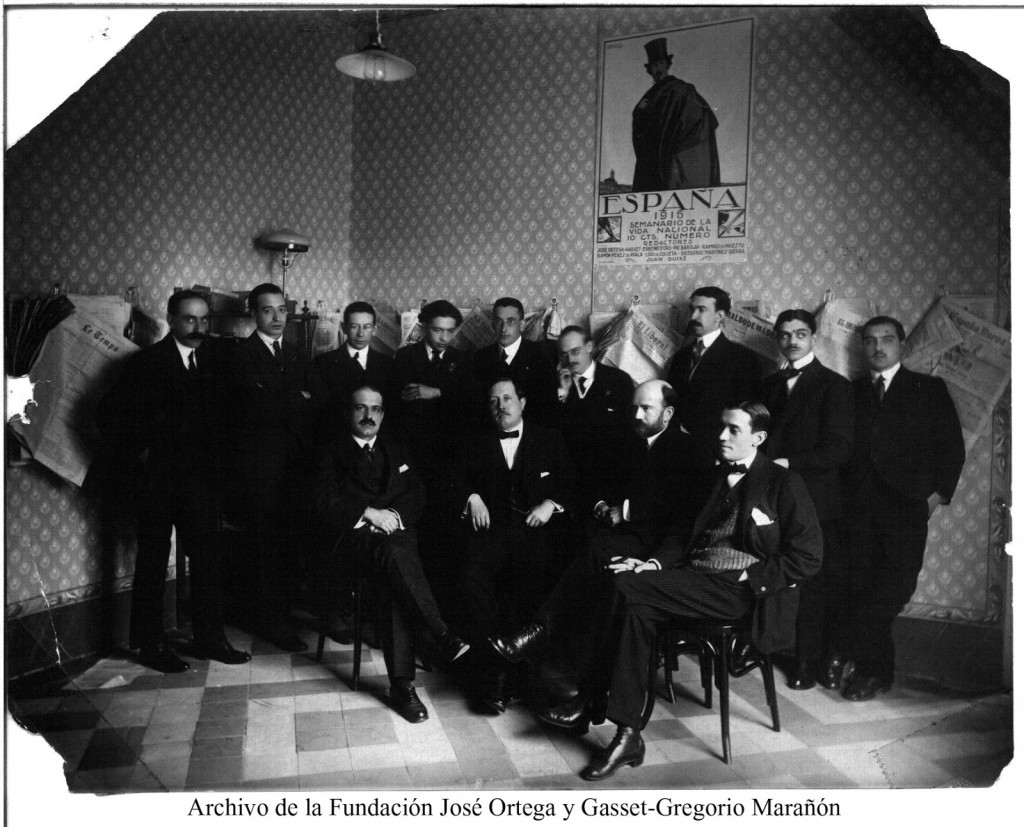

Ortega y Gasset en la redacción de la revista «España», junto a otras personalidades de la cultura del momento como el asturiano Ramón Pérez de Ayala (abajo a la derecha). Foto / Archivo Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (Madrid).

El autor de España Invertebrada se encuentra en 1914 con la Asturias más esplendorosa intelectualmente hablando. Hay dos datos enormemente ilustrativos: Melquíades Álvarez sucedió a Clarín en su Cátedra Universitaria. Ortega y Vela militaron en el partido melquiadista que fue, a su vez, el principal vivero de la II República. Y el propio Vela escribió en su momento que su vida había transcurrido entre las muertes de dos grandes hombres: la de Clarín y la de Ortega. No exageraba, el propio Ortega lo consideraba “la mente más clara” que había conocido, como dejó reseñado Juan Antonio Cabezas. Y “El Tema de nuestro tiempo”, uno de los ensayos más conocidos de Ortega, es el fruto de los apuntes tomados por Vela en un curso universitario dictado por el filósofo.

Así pues, la Asturias que visita Ortega está, intelectualmente hablando, bajo el influjo de Clarín, un Clarín que no fue solo el autor de una obra maestra en el género de la novela, sino que además tuvo el admirable mérito de haberse sabido asomar al pensamiento europeo más avanzado de su época desde un Oviedo que sesteaba dentro de una España oficial hermética a lo que eran los avances del pensamiento y la ciencia en el viejo Continente. La estela de Clarín fue alargada y forjó una Asturias de vanguardia intelectualmente hablando, que Ortega incorporó a su proyecto de pensamiento y modernización de España.

Hórreos y “atopadizo”

Y ese verano de 1914 en Asturias no le servirá solo al filósofo para su encuentro, decisivo en la historia intelectual de nuestro país, con Vela, sino que además nuestro paisaje y nuestro paisanaje le inspirarán uno de los ensayos más poéticos dentro de su obra El Espectador. Asturias como una suerte de muñeca rusa que contiene todos sus valles en los que las partes configuran el todo, y en los que cada parte es también el todo. La Asturias pujante gracias, entre otras cosas, al impulso de modernidad que le dan los indianos. De paso, la más hermosa definición de hórreo que se escribió hasta el momento: “El hórreo, menudo templo, tosco, arcaico, de una religión muy vieja, donde lo fuera todo el Dios que asegura las cosechas”.

Y, andando el tiempo, en obras que escribiría décadas después, como El hombre y la gente y La idea de principio en Leibniz, incorporaría un vocablo asturiano al acervo léxico de la filosofía. Se trata del término atopadizo: “En suma, el Mundo como ‘resistencia’, a mí me revela el mundo como ‘asistencia’. Si fuese solo ubmeimlich, desazonador, ‘infamiliar’, me hubiera ya ido, y el sentimiento de ‘infamiliaridad’, o desazón, no existiría si no existiese su opuesto: lo atopadizo y sazonado”. En atopadizo, abre Ortega una nota a pie de página que dice: “Este vocablo asturiano es el único que traduce exactamente el heimilich, el gemülich alemán y el cosy inglés”.

Sirva lo recién reproducido de reflexión para aquellos que solo citan de Ortega lo que dijo acerca del asturiano en su discurso de abril de 1932 en el Teatro Campoamor y para aquellos que consideran que en asturiano no cabe la expresión filosófica de altura.

En cualquier caso, conviene no perder de vista que Asturias no fue ajena no solo a la trayectoria pública y filosófica de Ortega, sino que además la visita a nuestra tierra y su encuentro con Vela representaron, de un lado, el colofón a aquel año de puesta de largo y, de otro, el punto de partida de los proyectos culturales más trascendentales del filósofo.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 31, MARZO DE 2014

You must be logged in to post a comment Login