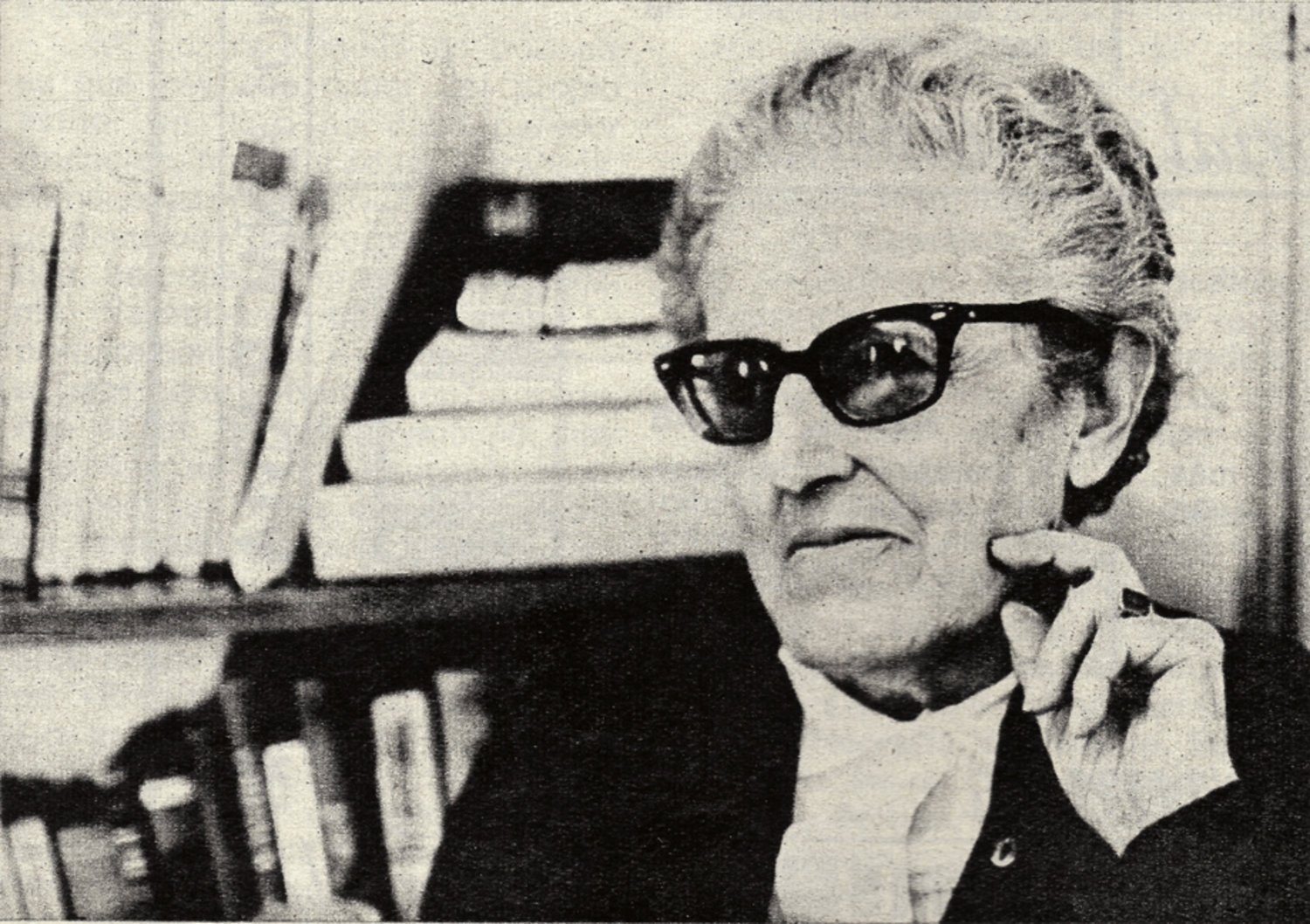

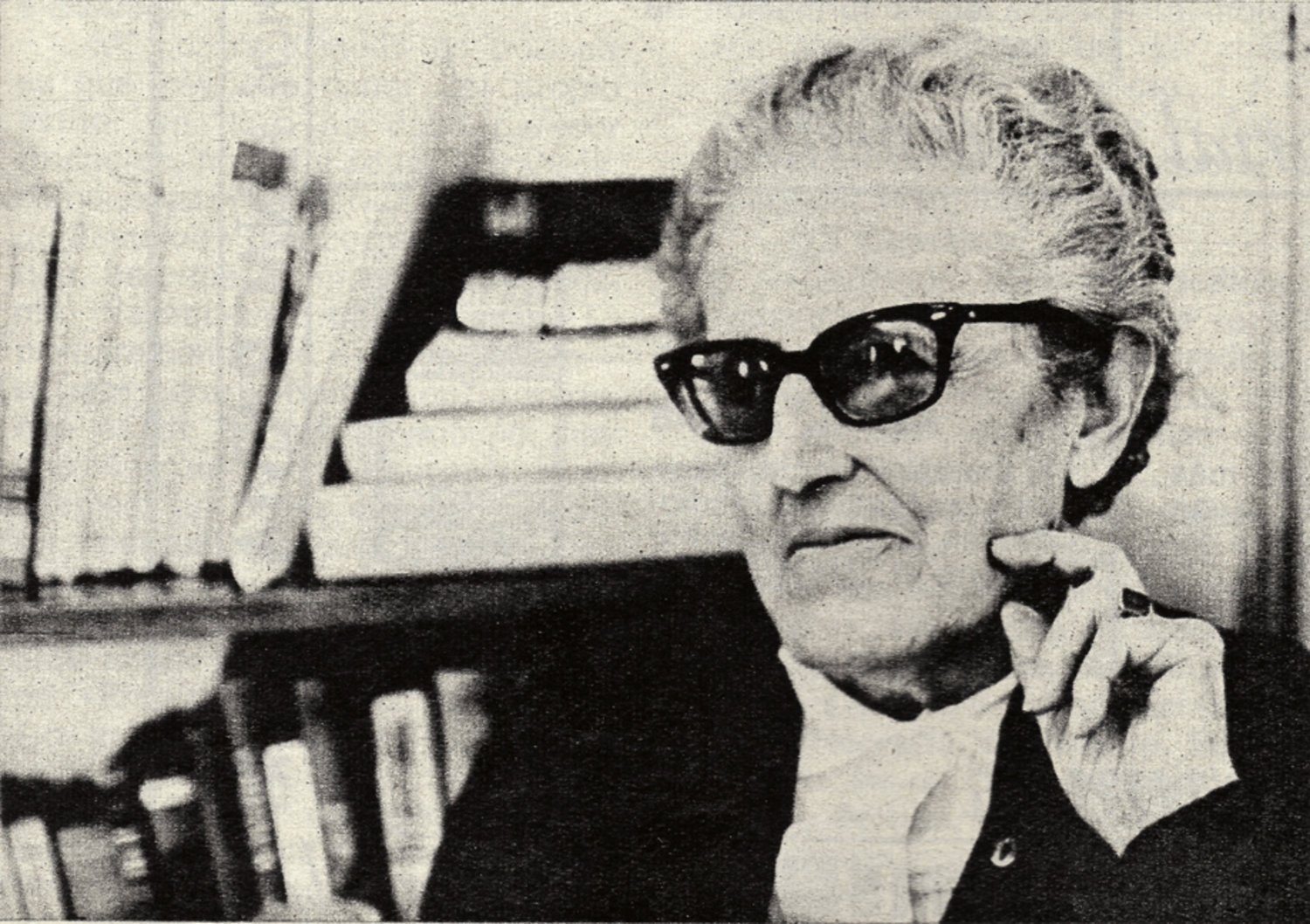

Consuelo Berges fue traductora de Stendhal y de Proust.

Por Natalia Fernández Díaz / Lingüista y traductora. Casi todos los dichos asociados a la traducción hacen de ese oficio algo odioso o despreciable. Desde el clásico “traduttore, traditore” (traductor, traidor) hasta la famosa frase de Don José -Ortega y Gasset, claro está- afirmando que traducir era cosa de apocados. Y ahí llegó una dama férrea en sus convicciones y en su hacer para demostrar que para traducir se necesitan agallas y mucha, mucha vocación para enfrentarse, ayer como hoy, a una labor exenta de derechos y seguridades. Teloneros a la sombra de la literatura, pero sin glamour.

La dama es Consuelo Berges Rábago, nacida en el pueblo cántabro de Ucieda, un remoto paraje escaso de casas y sobrado de sueños. Era 1899 y nacer en lo que se llamaba La Montaña, hija de madre soltera, era poco menos que la condena definitiva a la soledad, al confinamiento hogareño y al destino de parir hijos al mismo ritmo que las vacas de los establos. Tuvo suerte, aunque la suerte también se labra y se sazona, y la familia paterna la acogió en la capital, Santander, para que la chica tuviera estudios, pues hasta entonces se había educado como autodidacta con los libros de la nutrida biblioteca familiar (otro golpe de suerte: los libros eran en español y en francés. El destino tienta siempre con azares). Se hizo maestra. Ejerció durante sus primeros años en Cabezón de la Sal. En ese entorno entabla amistad con Víctor de la Serna, su clave de acceso al diario La Región, donde aparecen publicados sus textos primerizos.

Pero la joven Berges es de natural inquieto y libre, y las montañas no le aportan sosiego. Tampoco la dictadura del momento –la de Primo de Rivera-, que convierte todo lo que toca en asfixiante. Para remediarlo, se bebe el océano y llega nada menos que a Arequipa, donde una pariente suya regentaba una librería. En Perú dicta charlas -eran tiempos en que triunfaba el indigenismo y la acritud generalizada hacia la colonización española- y colabora con diversos diarios. Al poco tiempo se traslada a Bolivia y después a Buenos Aires, ciudad en la que se entrega a la labor de la escritura, primero en el diario de la embajada española –siendo Ramiro de Maeztu el embajador a la sazón- y luego para La Nación.

Vuelve a Europa cuando en España se proclama la República. Primero llega a París. Amigos y parientes la acogen con el fervor del converso reciente -Consuelo era cada vez más rebelde, más profundamente anti-religiosa, más anarquista y tampoco ocultaba su lesbianismo, y ante aquellos requerimientos de misa diaria huye y se instala en Madrid-. Tal viaje es obra de Clara Campoamor, que le ofrece ocupar algunos cargos. Consuelo los rechaza para seguir viviendo de su escritura, como ha logrado hacer hasta entonces. Además ingresa en la masonería. Durante la Guerra Civil se traslada a Cataluña -primero a Granollers, luego definitivamente a Barcelona-. Colabora de voluntaria en la evacuación de niños y se implica en los movimientos feministas que defendían la alfabetización de las mujeres, el uso de la píldora anticonceptiva y, en general, la dignidad. Sin embargo, la desolación de 1939 la devuelve a París, previa huida a pie desde Barcelona a Portbou, bajo una lluvia de bombas. Tras múltiples peripecias, que incluyen detenciones, escapadas y la pérdida de sus documentos personales -algo parecido a perder definitivamente la identidad- llega a París y allí la acogen su amigo el escultor e ilustrador Baltasar Lobo y la esposa de éste. Para sobrevivir, indocumentada, da clases de español a salto de mata y continúa escribiendo. Pero, sobre todo, es en esos años cuando empieza a traducir. Un puro ejercicio de subsistencia. Y consiguió vivir de ello -peor o mejor- el resto de sus días. La ocupación alemana de París vuelve a dejarla al pairo. Cae en manos de las autoridades. La entregan a España. No es un regreso fácil. De camino, le esperarán las alambradas amargas de los campos de concentración.

Ilustrísima

Consuelo Berges está considerada la gran traductora de Stendhal. ¡Cuatro mil quinientas páginas del autor francés por antonomasia, vertidas al castellano en seis años y al precio redondo de 60.000 pesetas de la época –años sesenta del pasado siglo-! Y una de las pioneras en organizar una asociación de traductores -junto a la también mítica Marcela de Juan, traductora chino-española que trabajó como intérprete casi toda su vida para el Ministerio de Asuntos Exteriores-. Siguió luego con Proust, que ya había tenido su traductor previo: Pedro Salinas alcanzó a traducir los tres primeros volúmenes de En busca del tiempo perdido, cuando se interpuso la guerra, el mar y la nostalgia. El hijo de Pedro Salinas, Jaime, le pide a Consuelo que continúe la obra que su padre se vio obligado a dejar inconclusa. Hasta que tropezó con el hueso del Proust poeta. “A los poetas que los traduzcan los poetas”, afirmaba más tarde, aun añadiendo: “La mejor poesía de Proust está en su prosa. Cuando la poesía está encorsetada en ballenas de ritmo y rima, te das cuenta al traducir de que es puro ripio”. Muchos no le perdonaron la aparente ligereza de esas palabras, entre ellos Guillermo Carnero. “¿Y quién es ese Carnero?”, preguntó en cierta ocasión. “Un novísimo”. “¡Ah!”.

En 1983, con ochenta y cuatro años y tanta lucidez como rabia, confesaba que había pedido una ayuda literaria a la traducción porque, con los derechos de traductora, apenas le quedaba una pensión digna. Acababa de crear el Premio Stendhal para la traducción de obras del francés. En vez de una respuesta a su solicitud, recibe una carta del Ministerio de Cultura en que se dirigen a ella con el título de “Ilustrísima”. En una entrevista concedida entonces al diario El País declaraba indignada: “Yo creí que me habían dado un premio, y era la medalla de plata al Mérito en Bellas Artes. Y me mandaban un oficio que decía: ‘Sírvase rellenar el formulario y extender el diploma correspondiente’. ¡El jolgorio que yo armé con eso en el hospital, que es donde estaba entonces! Pensaba haberle escrito una carta a Solana diciéndole que antes ‘ilustrísima’ lo eran los obispos, que la medalla se la pasaran a Lola Flores, que por otra parte ya tiene el Lazo de Isabel la Católica, como todo el mundo”.

Falleció a una edad provecta -era casi nonagenaria- en medio de un silencio intimidante. Corrían los últimos días del año 1988. Quedó convertida en un puñado de líneas frías y escasas en la prensa canónica. Solo el crítico Robert Saladrigas la dignificó recordando el valor de su obra.

De su coraje, de su arrojo, de sus escritos diseminados en periódicos extintos no quedaría ni rastro.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 27, JULIO DE 2013.

You must be logged in to post a comment Login