Afondando

Covadonga, Pelayo y el “covadonguismo”

Complacerse en la milenaria grandeza de Asturias por lo maravilloso de su historia medieval o esperar soluciones ex machina no pasa de ser un constructo ideológico. Javier Fernández Conde / Catedrático de Historia Medieval.

El cuadro ‘Don Pelayo en Covadonga’, pintado por Luis de Madrazo en 1885 y hoy en el Museo del Prado, es fiel reflejo del idealismo romántico del covadonguismo.

Javier Fernández Conde / Catedrático de Historia Medieval.

La construcción de mitos a partir de acontecimientos reales o de meras ficciones fue y seguirá siendo una constante histórica. Con la batalla de Covadonga y los acontecimientos que la rodearon –el año 722 y no el 718 según la tradición más antigua– ha ocurrido lo mismo, como sosteníamos recientemente en una Historia de la Iglesia de Asturias: “Covadonga ¿mito o realidad?”: en una escaramuza que tuvo lugar en aquel lugar recóndito, una pequeña tropa de musulmanes, comandada por el caudillo Alqama, lugarteniente de Munnuza, sufrió una derrota inesperada al encontrase con el caudillo Pelayo (“princeps”) y otros jefes locales de aquellas comarcas que no querían pagar la correspondiente tributación al poder del Islam instalado en Gijón.

Sobre esta realidad se construye enseguida un bello relato, cargado de providencialismo histórico-político, cuyas coordenadas esenciales encuentran ya un enunciado muy elaborado 150 años más tarde (880-883), en el Scriptorium de Alfonso III el Magno, por clérigos de ascendencia mozárabe. Las Crónicas Asturianas lo recogen con notable lujo de detalles.

La conocida tradicionalmente como Crónica Profética, la última parte de la Albeldense, contiene asimismo el primer capítulo de esta secuencia del mito del covadonguismo con la famosa profecía de Gog y Magog: “Gog es ciertamente el pueblo de los godos… cuyo origen proviene de Magog, hijo de Jafet… Gog designa a España bajo el dominio de los godos, en la que por los delitos de la gente goda entraron los ismaelitas y los abatieron con la espada y los hicieron sus tributarios, como está a la vista en el tiempo presente… [Y] puesto que has abandonado al Señor [Ismael>ismaelitas<sarracenoss], también yo te abandonaré y te entregaré en manos de Gog y te daré tu pago, después que los hayas afligido. También los propios sarracenos, por algunos prodigios y señales de los astros, predicen que se acerca su perdición y dicen que se restaurará el reino de los godos por este príncipe nuestro…”.

Y la gran profecía de confusa raigambre bíblica sobre la perdición de la España goda y su recuperación se cumple en Covadonga con la victoria de Pelayo, como rezan las Crónicas Asturianas en sus dos versiones “A Sebastián” y “Rotense”: “Confiamos en la misericordia del Señor, que desde este pequeño monte que tú ves se restaure la salvación de España y del ejército del pueblo godo… Esperamos que venga su misericordia para la recuperación de la Iglesia y del pueblo y del reino”. Y en la Crónica Albeldense: “Y así por él [Pelayo] es aniquilado el enemigo ismaelita, junto con Alkama, y hecho prisionero el obispo Oppa, y a la postre es muerto Munnuza. Y así, desde entonces se devolvió la libertad al pueblo cristiano…”.

España, Asturias y reinos peninsulares

La equivalencia entre reino de los godos –España–, reino de Asturias y reinos peninsulares estaba ya establecida y resultará muy funcional en toda historiografía posterior con virtualidades políticas de notable significado. Las crónicas y la historiografía posterior se hacen eco de ello de forma constante, aunque con las debidas modulaciones, según los tiempos y los espacios políticos de cada época o momento.

Todas o casi todas las crónicas medievales que reflejan la mentalidad colectiva de los ambientes políticos de León y Castilla contienen referencias a la tradición covadonguista formulada por las fuentes primigenias del reino astur. En el siglo XII, el autor de la Historia Silense, haciéndose eco del diálogo entre Pelayo y Oppa en Covadonga, pone en boca del caudillo astur la significativa expresión: “Tú [Oppa] y tus hermanos con Julián [el conde traidor de Ceuta] ministro de Sathan, decidisteis destruir el reino de la gente gótica”. Y un contemporáneo del Silense, el famoso obispo D. Pelayo de Oviedo (1101-1130), imbuido de ingenuo providencialismo, afirma en más de un ocasión que Dios había escogido Asturias, rodeada de una poderosa muralla de montes, para la salvación de España. Pensaba de forma directa en la Cordillera Cantábrica, pero no olvidaba seguramente los montes de Covadonga, protagonistas en las crónicas que conocía muy bien porque las había copiado y completado a su aire.

En la cronística árabe de la época pueden rastrearse también ecos de las vinculaciones del reino de los godos y del leonés, que justifican perfectamente la lucha de sus reyes por recuperar los derechos que tenían sobre la España sometida todavía al Islam. Ibn Idari atribuye a Fernando I, rey de León (1037-1065), después de la conquista de Coimbra, un expresivo discurso: “Nosotros hemos dirigido hacia vosotros [sarracenos] los sufrimientos que nos procuraron aquellos de los vuestros que vinieron antes contra nosotros, y solamente pedimos nuestro país que nos arrebatasteis antiguamente, al inicio de vuestro poder, y lo habitasteis el tiempo que os fue os fue decretado; ahora os hemos vencido por vuestra maldad. ¡Emigrad, pues, a vuestra orilla allende el Estrecho…!”.

Alvaro Pelayo (+1352), obispo de Silves en Portugal y autor de un Espejo de Reyes, saluda a Alfonso XI de Castilla (1312-1350) como “Victoriosísimo Señor Príncipe y rey de los Visigodos y vicario terrenal de Cristo en la provincia Bética con las circundantes”, y le hace sucesor de Hermenegildo, Recaredo y San Fernando, su antepasado (atavus) que agregó Sevilla y otras tierras a la Iglesia”.

Los cronistas castellanos más tardíos se mueven en idéntica perspectiva histórica. Así, Diego Enríquez del Castillo (1443-1503), capellán, consejero y cronista de Enrique IV, establece el origen visigodo-castellano de los soberanos hispanos.

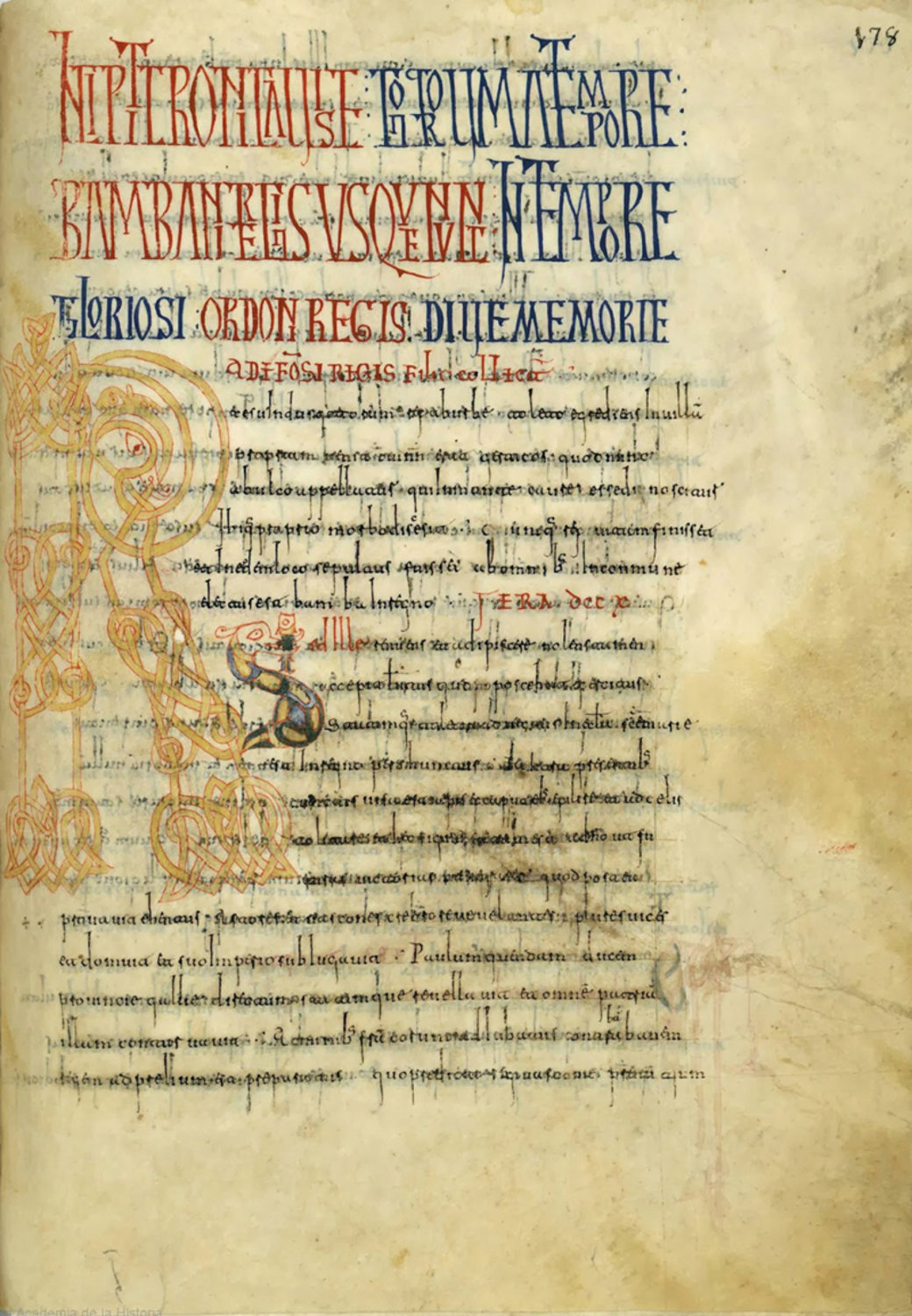

Crónica de Alfonso III en el Códice de Roda.

Aragón y Cataluña

La Crónica de San Juan de la Peña o Pinatense, escrita por iniciativa de Pedro IV de Aragón (1319-1367), que narra la historia del reino de Aragón desde sus orígenes, establece correspondencias entre la Cueva de Covadonga y otras cuevas de los reinos cristianos, esenciales en la recuperación de los dominios cristianos orientales, entre las que destaca precisamente la de San Juan de la Peña: “Los cristianos que pudieron escapar se dispersaron, refugiándose en cuevas o en las cumbres de las montañas de Sobrarbe, Ribagorza, Aragón, Bierroza, Arride, Orodnya, Bizcaya, Álava y Asturias… Los cristianos que huyeron hacia Asturias eligieron rey a Pelayo… Trescientos cristianos, más o menos, que habían logrado escapar de manos de los sarracenos, se refugiaron en tierras de Aragón, en un monte llamado Uriel, cerca de Jaca, y después se asentaron en una tierra próxima llamada Panon que hoy es San Juan de la Peña”.

Los cronistas catalanes tardíos, Pere Tomic (+1481), Pere Miquel Carbonell y Fabricio de Vagad, aragonés del siglo XV e historiador de los orígenes míticos de los reyes de Sobrarbe, creados en el siglo XIII sobre los primeros titulares de este condado pirenaico, conocen y divagan sobre la mitología del covadonguismo. Tomic y Vagad reconocen también el origen godo del primer rey navarro, Íñigo García. Miquel Carbonell, por su parte, enfatiza sobre la primacía de Pelayo en Cròniques d´Espaya (1496), presentando al caudillo de Covadonga no solo como rey de Asturias y de España sino como el salvador de toda la Cristiandad.

El humanismo renacentista de Carbonell tiene claros paralelismos con las páginas de tratados y obras históricas de varios coetáneos, representantes del humanismo castellano del siglo XV, que, como él, tampoco fueron ajenos a la temática covadonguista, sino que la potenciaron. El converso Alfonso de Cartagena decía en su Anacephaleosis (1456) que “los reyes de España olvidaron el Título de Godos y se preciaron de otras insignias […]; para no admitir interrupción en la Monarquía, no será ageno [sic] de fundamento conjeturar que Don Pelayo entró en el Reino por destino celestial”. Y Sánchez de Arévalo, otro buen humanista, que ocupó la sede episcopal de Oviedo (1457-1467), en su aún inédita Compendiosa historia hispánica (1470), enumera todos los reyes de España por años a partir del godo Atanarico y de Pelayo.

La historiografía de la época de la Modernidad, la de Asturias en concreto, vuelve a incidir en los tópicos característicos de la cronística medieval. Alonso Marañón de Espinosa en su Primera historia eclesiástica de Asturias y de manera especial el erudito jesuita Alonso de Carvallo (Antiguedades y cosas memorables del Principado de Asturias, publicado en 1691) conocen y reproducen a la letra los clásicos textos cronísticos. Este último, citando a Ambrosio de Morales, asevera que “Pelayo se llama Rey Montesino, que es lo mismo que Montañés, o Rey de las Montañas: por manera que Asturias es la primer Provincia, y Reyno que ha dado Titulo a los Reyes de España, y la que va a ser cabeça de todas las demás”.

A finales del siglo XIX y a comienzos del XX, destacan varios autores –Quadrado, Fuertes Acevedo, Miguel Vigil, Canella, Aramburu y Bellmunt y Canella–, cuyo pensamiento y discurso impregnado de regionalismo se compadece perfectamente con el modo de hacer historia en la historiografía más destacada del Romanticismo. Entre ellos y en lo referente al “covadonguismo” sobresale la retórica poderosa de J. M. Quadrado en sus Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León (1885): “[En Covadonga] unidos de esta suerte con singular enlace la juventud y fuerza de un poder nuevo con el prestigio augusto de un poder antiguo, la espontaneidad del derecho electivo todavía arraigada entre los godos con cierta hereditaria autoridad que a Pelayo comunicaba su regia alcurnia, la unidad del gobierno con la libertad de los gobernados, la sobriedad presente con la futura grandeza, el tradicional aparato de corte con el entusiasmo y vida de un campamento, formose una dinastía robusta, popular, paternal y guerrera al mismo tiempo, elevada sobre el nivel de las feudales usurpaciones y de las tormentas revolucionarias, que al través de doce siglos, sin interrupción apenas, el sello de esta combinación afortunada. Clases y razas, niveladas por el infortunio, doblaron la rodilla y en acto de juramento tendieron la diestra en torno del pavés que a Pelayo sustentaba; y este universal y voluntario homenaje a que todos concurrían, romanos, godos, indígenas, inauguraba un poder nacional… Hasta entonces la España no había tenido sino dueños, en adelante iba a tener monarcas”.

Y los mitemas, si no todos sí alguno de ellos, siguieron manteniéndose con modulaciones a pesar de las revoluciones y los dramas de las guerras en España y en Europa: la unidad de la España goda añorada, la salvación de España contra el Islam, el rearme de la iglesia, y los orígenes providenciales de una Monarquía que bebía en las fuentes frescas que brotan de la santa Cueva del Auseva. Zacarías García Villada, el jesuita sabio y bien familiarizado con la valiosa documentación del Archivo de la Catedral de Oviedo, interrumpía su conocida Historia eclesiástica poco antes de su infortunada muerte recién comenzada la Guerra Civil (1-X-1936). El segundo volumen publicado en vida termina con la ruina del reino visigodo (a.711), pero el tercero, que vería la luz después de su muerte y que tenía ya pergeñado, omite los episodios de Covadonga y resume la primera historia de Asturias del siglo VIII de forma extremadamente breve: “aprovechándose [de las luchas intestinas de los invasores de España] se formaron en Asturias, norte de Aragón, Navarra y Cataluña, núcleos indígenas de resistencia que lograron contener la invasión”. Un laconismo extremo y sin cabida para los “prodigios” de Covadonga, impropio en un buen conocedor de los textos de las Crónicas asturianas editadas por él críticamente unos años antes (1918).

Cuatro años más tarde, García Villada escribía también un bello librito con un título muy significativo: Covadonga en la tradición y en la leyenda (Madrid, 1924) y en él trazaba los límites entre lo que consideraba propiamente histórico y lo mitológico, que no parecía desdeñar: “Estableciendo un parangón entre las huestes de Don Pelayo y las guerrillas del siglo XIX, que se alzaron contra Napoleón, se advierte que en todo ardía el mismo fuego sagrado, el mismo arrojo y los mismos anhelos de independencia. Es consoladora que a través de los siglos no se hayan extinguido aún estas dotes que imprimen un sello especial en nuestra historia”.

Sánchez Albornoz

Las aportaciones de Claudio Sánchez Albornoz (+1984) son muy diferentes y podría decirse de él que Covadonga y los orígenes de Asturias fueron una ocupación constante de sus trabajos históricos desde la tesis doctoral de la Universidad Central de Madrid (1914), hasta los últimos años de su vida, cuando retorna del destierro, después de haber sido, por dos veces, presidente del Gobierno de la II República en el exilio. Su enorme erudición, enriquecida con un fuerte espíritu crítico y el conocimiento que tenía de determinados historiadores y corrientes históricas de clara inspiración laicista, no consiguieron borrar nunca la huella de un covadonguismo, eso sí, siempre ilustrado y sin la deriva ingenua de muchos antecesores suyos.

En 1969, todavía desde Buenos Aires, escribía en el prólogo de su El Reino de Asturias. Los orígenes de la Nación española: “La victoria astur era la guerra para el mañana más que para el presente. Asturias, y con Asturias la zona montañosa y costera, era un reducto formidable, una inmensa fortaleza natural, apoyada en el mar, con una enorme cordillera a guisa de muralla y un dilatado glacis: la meseta hasta el Duero. La victoria astur era el nacimiento de un núcleo de resistencia cristiana contra los musulmanes, en una tierra en su totalidad poblada de cristianos”. Para Sánchez Albornoz esta obra fue su testamento histórico: una especie de testamento rubricado solemne y públicamente con la confesión sacramental a los pies de la Santina y ante al abad del Santuario D. Emiliano, al regreso del exilio argentino, que todos los medios trasmitieron con fruición.

Nos parece que el covadoguismo sigue vivo todavía en la conciencia de muchos asturianos y no siempre de la gente sencilla. También en algún que otro historiador o supuesto intruso de este campo de saberes, en el que no se sabe distinguir la paja del grano ni lo mítico de lo real. Incluso en ciertos políticos que no parece que quieran renunciar del todo a la Santina, a Pelayo y al Auseva, cuando se enfrentan con los problemas asturianos del presente y tienen dificultades graves para idear planteamientos eficaces para la modernidad. Complacerse en la sempiterna grandeza de Asturias por lo maravilloso de su historia medieval o esperar soluciones ex machina no pasa de ser un constructo ideológico, tan bello y romántico como estéril e ineficaz. Alfonso XIII y la reina Victoria lo hacían en septiembre de 1918 en Covadonga, asistiendo a la coronación de la Santina como Virgen de las Batallas, con toda pompa y circunstancia.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 54, ENERO DE 2018

You must be logged in to post a comment Login