Cultures

Cuando lo progresivo se hizo música

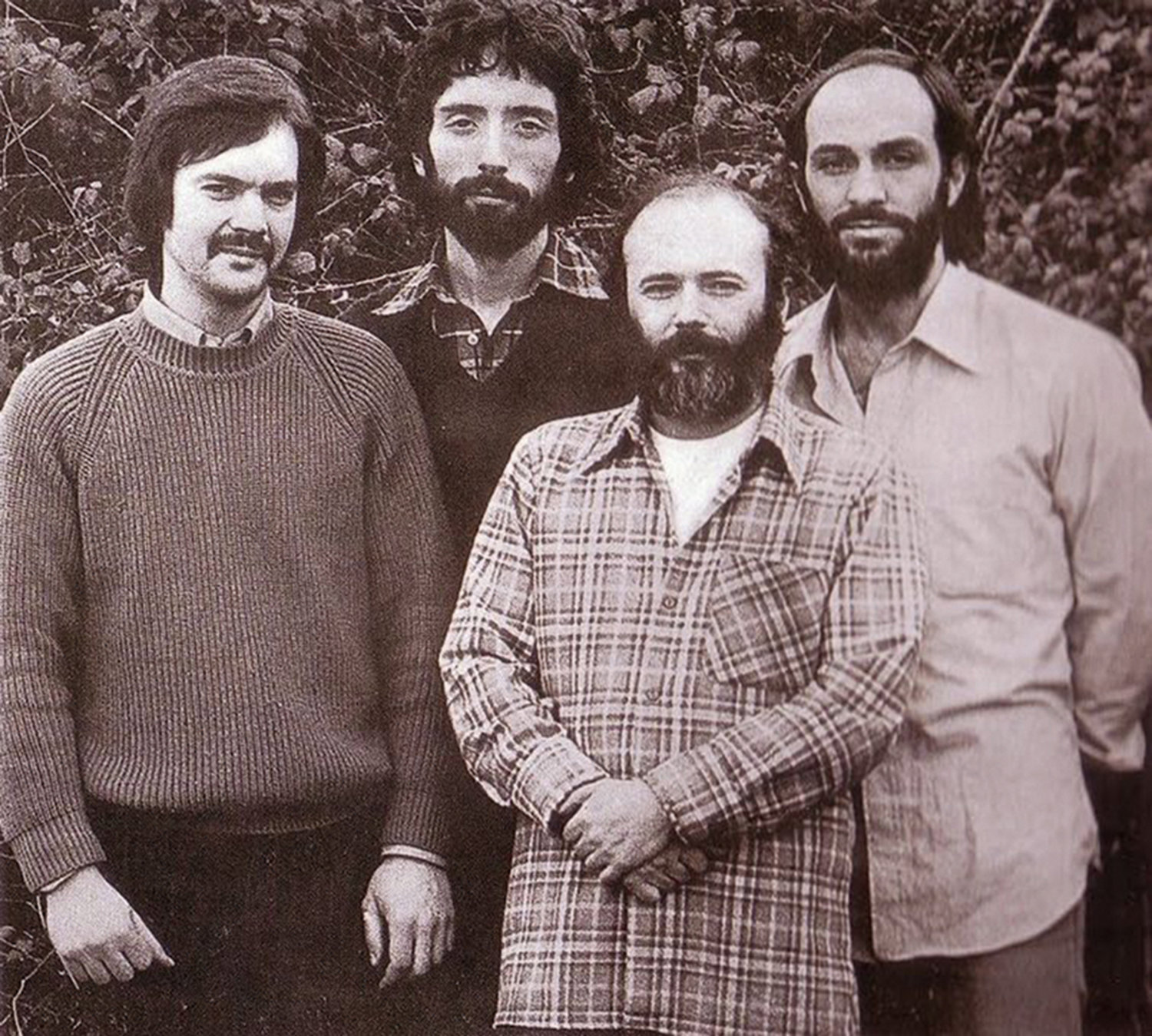

El grupo N.H.U. en 1978. Archivo de Eduardo García Salueña.

Hubo un tiempo, entre los años sesenta y setenta del pasado siglo, en que lo progresista se alió con el rock y la progresión armónica para crear un nuevo género musical, que en España tuvo sus derivaciones autonómicas. De tres de ellas, las de Galicia, Asturias y Cantabria, con grupos como N.H.U., Crack o Bloque, se ocupa el musicólogo e instrumentista Eduardo García Salueña en su libro-CD Música para la libertad. Rock progresivo en la España de la Transición, fruto de su tesis doctoral, que acaba de publicar en el sello avilesino Norte Sur Records y del que ofrece en estas páginas sus líneas esenciales.

Plantear un primer acercamiento analítico al rock progresivo español de la Transición no es una tarea fácil, máxime utilizando como materia de estudio la producción generada en las tres Comunidades Autónomas situadas al noroeste de España (Galicia, Asturias y Cantabria), plenamente inmersas en un escenario adverso en cuanto a la (in)existencia de medios e infraestructuras, la (no) consolidación de un circuito de rock regional o la distancia con las tendencias de la industria musical del momento. Documentar y estudiar el estilo practicado por los grupos “progresivos” del noroeste implica establecer paralelismos con lo que había tenido lugar en el resto del territorio nacional y el panorama internacional entre 1967 y 1976, además de ponerlo en relación con las emergentes escenas de pop-rock a escala regional y perfilar su articulación de significados en relación a la construcción de identidades, la generación de industrias culturales o su transmisión de una noción de autenticidad.

Como punto de partida cabría preguntarse qué se entiende por progresivo en el rock, lo que no conlleva una respuesta unívoca. De hecho, hay que delimitar varios usos del término, con lo que el significado puede variar. No es lo mismo hablar del rock progresivo que se enmarcó en un contexto creativo específico (concretamente en la contracultura del sur de Inglaterra durante la segunda mitad de la década de los sesenta y los primeros setenta) que referirnos a una etiqueta universal con unos parámetros formales asociados (y canonizados) que se ha ido reinventando a lo largo de distintas décadas (complejidad estructural, virtuosismo instrumental, extensión en las duraciones, alternancia métrica, modulaciones armónicas poco habituales, retroalimentación con otros géneros, contrastes de texturas, etc.) o su posicionamiento artístico frente a las estructuras comerciales establecidas a través, fundamentalmente, de la experimentación. Así pues, lo progresivo puede guardar relación con una búsqueda del progreso y una actitud progresista, pero también con la progresión armónica como motor estructural de una composición.

Lo progresivo, además, convivió con una serie de etiquetas próximas en planteamiento y establecidas con diversos criterios (principalmente de localización geográfica, elementos formales o interrelaciones estilísticas), muchas de las cuales acabaron asumidas dentro del plano conceptual del rock progresivo. El ejemplo más claro es el uso del término “rock sinfónico” para identificar aquellas propuestas que presentaban una sonoridad densa cercana a las texturas orquestales, con evidentes influencias del repertorio barroco y clásico-romántico, parámetros también comunes a otras formulaciones del rock progresivo. Pero, aun así, es muy difícil establecer las líneas divisorias.

Rock y Estatuto de Autonomía

Portada del disco ‘Si todo hiciera Crack’, publicado en 1979.

En las regiones del noroeste de España, el rock progresivo tuvo una proyección comercial discreta, especialmente por su tardío desarrollo (finales de los años setenta y comienzos de los ochenta) y el débil aparato de comercialización y distribución existente aún en estas Autonomías, en comparación con otras áreas como Cataluña, Andalucía o Madrid, considerados los focos principales en los que se desarrolla el rock progresivo nacional (con grupos paradigmáticos como Máquina!, Smash, Módulos, Música Urbana, Triana o Asfalto). Los exponentes principales que pudieron grabar y publicar álbumes de larga duración en su momento fueron N.H.U., Outeiro y Goma 2, en Galicia; Crack y Asturcón, en Asturias; e Ibio y Bloque (estos últimos con cuatro álbumes de estudio, varios singles y apariciones en discos colectivos, y hasta un recopilatorio), en Cantabria. Pero también hubo otras muchas formaciones que no llegaron a grabar en estudio por distintos motivos y a las que es importante citar: La Turulla, Tralla, Gato, Trafalgar, Grisú, Liamba, Araña, Jaque Mate, Tebras o Brétema fueron algunos ejemplos.

Para reforzar el panorama, también se ha de tener en consideración el trabajo de algunos artistas coetáneos que contaron con la colaboración activa de instrumentistas de rock progresivo (en calidad de arreglistas, directores musicales o músicos de sesión) y, por lo tanto, integraron elementos estilísticos en un discurso que no era necesariamente rockero. En el caso de las regiones del noroeste, estos intercambios se observan en los discos de algunos músicos procedentes del ámbito del folk, el jazz o la canción de autor, como Doa, Brath, Bibiano, Nuberu, Daniel Vega o Juan Carlos Calderón.

El rock progresivo en el noroeste de España debe abordarse desde una perspectiva completa, teniendo en cuenta no solo su contenido musical, sino también otros factores con los que el texto musical mantiene una serie de interrelaciones indiscutibles. Uno de ellos es el contexto socio-político –y sus derivaciones culturales– heredado de los últimos años de la dictadura franquista y la Transición al régimen democrático, así como el proceso de consolidación de los Estatutos de Autonomía en Galicia, Asturias y Cantabria, fundamentales en la incorporación de un elemento “de raíz” en la propuesta sonora que tuvo múltiples manifestaciones no solo musicales, sino además intertextuales, lingüísticas e iconográficas. También la educación y la formación integral de los músicos (lo que condiciona su acceso a diferentes referentes y fuentes musicales) o su relación con las industrias culturales (en su mayoría asumiendo un rol de autogestión y autoproducción) son variables que determinaron el discurso del rock progresivo de estos años.

Los componentes del grupo Ibio en 1978. Archivo de Eduardo García Salueña.

Gaitas surrealistas

A pesar de que en la definición consensuada del rock progresivo se ha acentuado su componente instrumental, hay que subrayar varias aportaciones en cuanto a los contenidos de carácter literario. En las letras de los grupos del noroeste, las líneas temáticas más recurrentes guardaban relación con ideas poéticas basadas en la trascendencia, la liberación y la naturaleza, utilizando referencias a la ciencia ficción (civilizaciones distópicas), costumbrismo con connotaciones bucólicas y la poesía épica (con alusiones a personajes históricos como el Cid Campeador). Estos matices se aprecian, además, en los títulos de las canciones, álbumes (algunos de ellos presentaban un planteamiento conceptual) e incluso los propios nombres de los grupos. También los textos publicitarios y promocionales que se incluían en las carpetas de los LP, que hoy son indiscutibles fuentes de información de la época, contribuían a reforzar el mensaje que se buscaba transmitir con esta música.

El uso de lenguas como el asturiano o el gallego en el rock acentuaba la construcción de un componente identitario que no todos abordaron de igual manera, dejando entrever un conflicto entre el ámbito rural y el urbano. Grupos como Crack o Bloque utilizaban el castellano en sus letras, siguiendo la tendencia del rock nacional de la época por articular su propio discurso inmerso en la modernidad y sin recurrir al inglés. Por otro lado, en las composiciones de Asturcón o Cuélebre se introducían palabras y versos en asturiano con una intencionalidad más colorista y bucólica que reivindicativa, algo que contrastaba con el discurso de otros grupos como Nuberu, para los que el uso del asturiano era un pilar fundamental y cuyo trasfondo conectaba con fenómenos como el de la nueva canción o el activismo social, político y cultural de colectivos como Camaretá. Algo similar ocurrió en Galicia, donde se encuentran ejemplos de un uso lingüístico más próximo a la canción protesta o el punk (Goma 2) junto a otros en los que había una finalidad más experimental e intelectual (N.H.U.).

Portada del disco de Asturcón (1981).

Otro elemento fundamental en la propuesta de los grupos del rock progresivo del noroeste es el iconográfico. Así, es frecuente observar en los diseños artísticos realizados para las carpetas de los álbumes, carteles publicitarios o programas de mano, un diálogo entre tradición y modernidad a través de una resignificación de iconos como hórreos y gaitas con elementos surrealistas o espaciales. También a través de localizaciones geográficas específicas como las famosas cuevas de Altamira, que dan nombre a uno de los álbumes más importantes del rock progresivo cántabro. El tratamiento de las fotografías promocionales de los músicos, a menudo realizadas en los estudios de grabación o rodeados de su completo equipo instrumental, e incluso la disposición escénica de las agrupaciones en concierto (en algunos casos se incluían caracterizaciones teatrales o proyecciones audiovisuales), también fueron factores importantes que enfatizaban el código visual de las formaciones y, por extensión, de su propia música, sin renunciar por ello a una más genérica vocación universal.

Nuevo impulso a través de Internet

Portada del libro-CD de Salueña.

Tras un periodo de relativo olvido, el rock progresivo viene experimentando desde mediados de la década de los noventa un nuevo impulso creativo, que se sustenta en la consolidación de un heterogéneo sector del público en el que conviven distintas generaciones, y una sólida infraestructura comercial especializada.

Internet se revela como una herramienta fundamental para la materialización de este escenario, permitiendo un mayor acercamiento entre audiencia y creadores a la par que facilita la comunicación y la difusión musical de unas propuestas, por lo general, poco comerciales.

Este renovado interés se ha visto correspondido desde el plano académico con la articulación de grupos de investigación, tesis doctorales y trabajos de recuperación patrimonial, algo que también ha ido llegando a España en los últimos años con aportaciones como la de Música para la libertad, que favorecerá que este legado tenga continuación y progreso.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 54, ENERO DE 2018

You must be logged in to post a comment Login