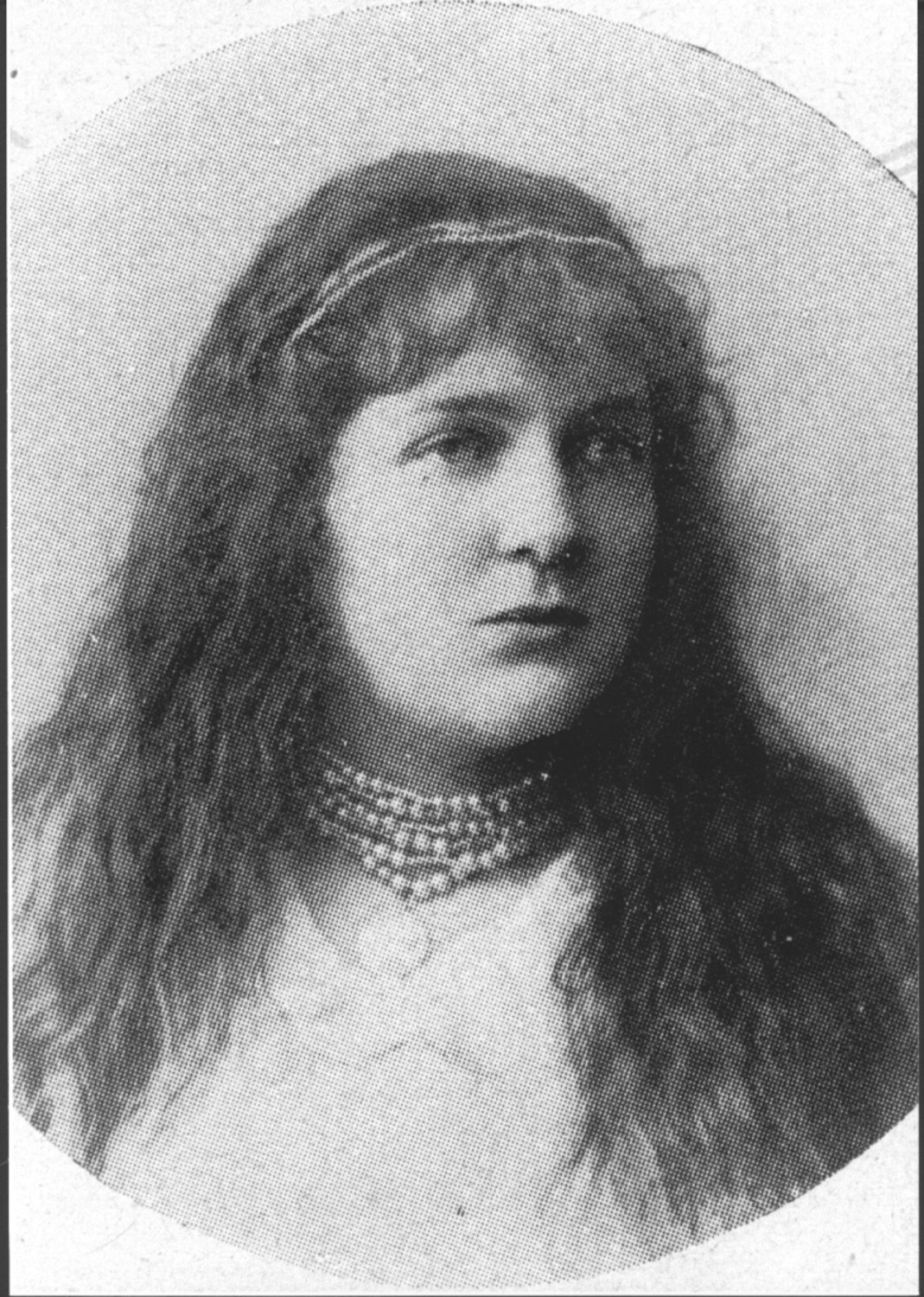

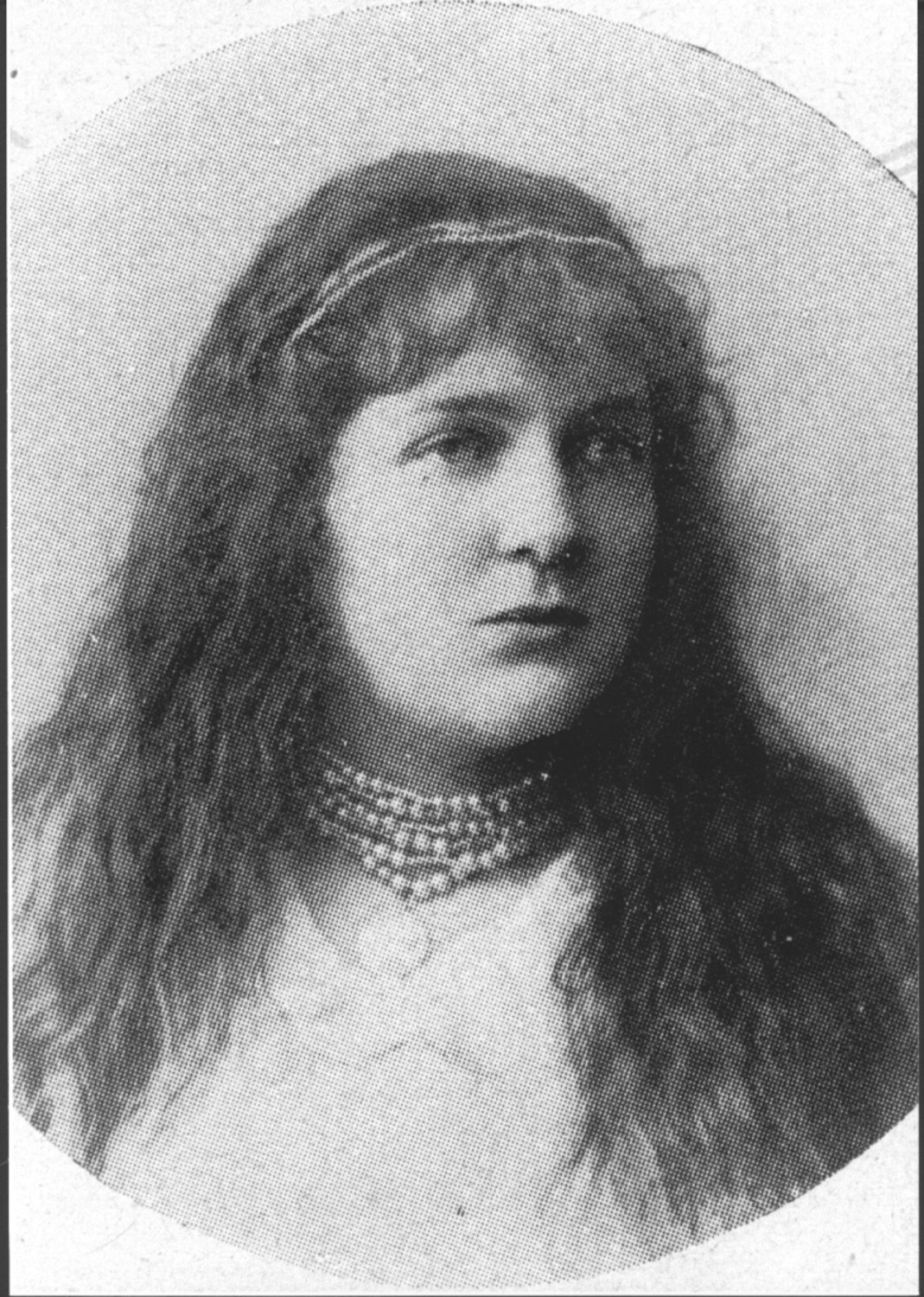

Delmira Agustini empezó a escribir poesía muy joven.

EXCÉNTRICOS, RARAS Y OLVIDADOS. Natalia Fernández Díaz-Cabal / Lingüista y traductora.

Cuando en la escuela estudiábamos el Modernismo nuestros profesores de aquellos años -y ha llovido mucho desde entonces- se llenaban la boca con Rubén Darío y, por ende, con todos los elementos simbólicos que, según ellos, configuraban las señas de identidad de ese movimiento literario y artístico: cisnes melancólicos, estanques de nenúfares, columnas de mármol, jardines otoñales y princesas tristes. Se metía todo en el saco de la fascinación… ¡y ya estaba ventilado el asunto! Nosotros seguíamos desconociéndolo todo del Modernismo y el profesorado se quedaba con la sensación de habernos transmitido una especie de fascinación vía intravenosa. Por lo tanto, figuras como las de Delmira Agustini quedaban enquistadas en la persistente larva del silencio. Nunca llegarían a mariposas.

¿Qué ocurría con Delmira? Había nacido en el seno de una familia acomodada, en el Montevideo de la primavera austral de 1886. Casi siempre solitaria y a merced de una buena educación de esas que a las señoritas de entonces se impartía en la propia casa, empezó a escribir poesía muy joven. Tan joven que la crítica se rindió a sus pies y el propio Rubén Darío la elogió sin escatimar en ello palabras -“de todas cuantas mujeres hoy escriben en verso, ninguna ha impresionado mi ánimo como Delmira Agustini, por su alma sin velos y su corazón de flor”, llegó a decir-. Pero ese camino de rosas le auguraba bastantes espinas. Sobre todo dos. La primera, escribir abiertamente sobre temas eróticos -una audacia incluso en la sociedad uruguaya de finales del siglo XIX, donde muchos de sus intelectuales más renombrados abogaban por el amor libre y el consumo de estupefacientes que le sacaran a uno del entorno pacato de una burguesía hipócrita-. La segunda, ser hermosa. Dos espinas que, aliadas con el destino, escribieron, a sangre, su final.

Pero estamos en 1907. Acaba de salir su primer poemario –El libro blanco-; antes -desde 1902- ya la revista La Alborada le había hecho hueco a sus poemas. Era bella. Y esa belleza la salvaba, en gran medida (y si no la salvaba, al menos la consolaba), de la inseguridad que le generaba tener una madre tiránica y dominante, aunque en este punto los biógrafos discrepan. Por un lado están los que sostienen que esa versión de la madre venenosa y envenenada provenía, sobre todo, de fuentes tan cuestionables como quien sería el marido de Delmira, y del que tendremos ocasión de explayarnos. Por otro están los que cuentan que la familia, en incólume unidad, siempre la apoyó en sus deseos y que la alentaron en su prometedora carrera de mujer de letras.

En 1910 aparecería Cantos de la mañana, donde se recoge poemas que arrancan con tanta fuerza como este:

Vengo a ti en mi deseo

como en mil devorantes abismos, toda abierta

el alma incontenible . . .

Y sin embargo su mundo no es solo ese erotismo pujante, abierto y visible, sino también el presentimiento de la muerte, lo fugaz:

Yo muero extrañamente… No me mata la Vida,

no me mata la Muerte, no me mata el Amor;

muero de un pensamiento mudo como una herida…

¿No habéis sentido nunca el extraño dolor

de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida,

devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor?

En 1913 ve la luz Los cálices vacíos, de gran carga erótica, y prologado por Rubén Darío. Se la considera su gran obra de madurez.

Huyendo de la vulgaridad

Su poesía tenía una fuerza sensual, desmedida. Delmira amansaba el verso con aparente facilidad y dominio. Era su camino. Y el camino estaba bien elegido. Pero, ay, ¿qué decir del otro camino, el de la pasión real, la que se hacía carne más allá de la palabra? Había tenido un amigo en su adolescencia, el pintor francés Giot de Badet, que le tradujo algunos poemas a la lengua gala. Pero, a pesar de los buenos momentos compartidos, nunca dejaron de ser eso: devotos amigos. Sin embargo, desde los veintidós años de edad había mantenido una relación con Enrique Job Reyes, un hombre que no procedía en absoluto del medio intelectual -se dedicaba a la venta de caballos-. Se veían a espaldas de su madre, que se negaba a que aquel vínculo prosperara. De hecho, Enrique era tan ajeno al mundo de la poesía que incluso planificaba casarse con la joven Delmira y obligarla a que dejara su desatado verbo erótico y se dedicara a lo que toda mujer casada de entonces debía consagrarse: su esposo.

Tras cinco años de idas y venidas no siempre felices contraen nupcias. Demasiado tarde, Delmira se da cuenta de que ha errado en su decisión. Apenas mes y medio más tarde le pide el divorcio, a la par que retoma con brío una correspondencia galante con el escritor argentino Manuel Ugarte (invitado a la boda de Delmira, ya habían intercambiado apasionadas misivas con anterioridad). Todavía tuvo tiempo Delmira de despedirse del que fuera su marido y refugiarse en la casa paterna, según ella misma afirmaba, “huyendo de la vulgaridad”. Más tarde alquilaría un piso en la calle Andes, de Montevideo, donde un fatídico 6 de julio de 1914 (acaban de cumplirse 100 años) quedó con Enrique que, sin apenas mediar palabra, le descerrajó dos tiros en la cabeza y se suicidó a renglón seguido.

No falta quien sostiene que el suicidio fue pactado. Y que la habitación de alquiler del reencuentro no era más que un prostíbulo. O una habitación en la que vivía el propio Enrique y donde se citaba dos veces por semana con Delmira para dar rienda a lo que les quedaba a ambos de pasión. Lo cierto es que esos aspectos más legendarios y truculentos de la historia fueron estrangulando el nombre de Delmira y la pureza de su poesía.

Durante años no fue más que un nombre de tantos en las crónicas negras o de sucesos, uno de tantos casos de aquello que se llamó “crimen pasional”, en que había mucho de crimen y muy poco de pasión, y, como había que defender el supuesto honor del marido humillado, y la mujer no dejaba de ser una propiedad privada, el nombre de Delmira cayó en desgracia y en silencio de los muertos arrumbados en el olvido; es decir, aquellos muertos condenados a la muerte verdadera.

Los medios de comunicación, para la conmemoración del centenario de la muerte de una de las poetas más insignes de las Américas, no han publicado ni una línea. Ni una imagen.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 34, SEPTIEMBRE DE 2014

You must be logged in to post a comment Login