Cultures

El traductor, ese traidor…

Traducir es “trasladar el espíritu de una lengua a otra”, como decía Madame de Staël. Ilustración / Alberto Cimadevilla.

Por Natalia Fernández Díaz / Traductora y lingüista. Primero, la evocación… El 15 de agosto de 1511 se produjo un naufragio en pleno mar Caribe, cerca de las costas de Cuba. Era un barco de expedicionarios al mando de Juan de Valdivia, y la tormenta que lo hundió en esas aguas normalmente apacibles dejó varias decenas de muertos y unos pocos supervivientes: 20 en total. De esos 20 solo 3 llegaron a tierra firme a bordo de una especie de balsa. Y de esos 3 uno se volvió loco tras ser agredido -y a renglón seguido curado- por los indios yucatecas, que los hicieron prisioneros. Otro se casó con una india. Y el tercero estuvo como siervo varios años al servicio del cacique del lugar. Se trataba de Gerónimo de Aguilar, fraile o cura procedente de Écija y que terminaría sus días en América. Cuando Hernán Cortés, empujado por sus delirios de conquista, arriba a aquellas tierras, sabe de su existencia y lo requiere como traductor de maya. Pero Gerónimo no habla más que maya, desconoce el náhuatl, por lo que cuentan con los servicios de la famosa Malinche, para hacer una traducción a tres bandas.

Sirva esta brevísima evocación casi anecdótica para recordar la doble ciudadanía de quien vierte de una lengua a otra: mercenario interesado (aunque sus intereses, en general, sean más nobles que los que guiaban a Hernán Cortés) y devoto fascinado por otros sonidos que desconoce, ajenos y extraños hasta que los azares, y sobre todo los esfuerzos, le permitan que la fonética, como por intrincado milagro, se convierta en frases con sentido. Como quiera que sea, la figura del traductor surge, cómo no, de la necesidad. El paso del latín a las lenguas vulgares popularizó diccionarios que facilitaban ese tránsito y revolución comunicativos. La difusión de la Biblia, y otros textos religiosos, empuja a las primeras traducciones que se conocen en el mundo occidental. Por cierto, que lo vernacular, en la Edad Media, se asociaba a lo herético. Es posible que los traductores -silenciosos enemigos hacedores de sentidos, entre el alquimista inconfeso y el ocultista avergonzado- nunca se hayan librado de ese baldón. Ahora bien. Si conocer otro idioma te colocaba automáticamente bajo sospecha -sobre todo cuando el material traducido era sensible- no conocerlo remitía a la mácula de Babel. Hasta San Agustín decía que era más fácil la convivencia con tu perro que con un hombre extranjero con quien no compartes lengua…

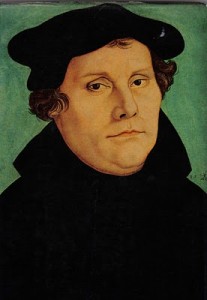

¡Qué miedo se apoderó de la gente cuando tuvo acceso al Nuevo Testamento, en versión alemana, obra de la mano de Lutero! Eran tiempos de pánico, se me objetará. Pero ese pánico fue obsesivo, constante. Hasta el propio Víctor Hugo llega a explayarse sobre cómo los ciudadanos que comparten una lengua determinada -eran los tiempos que eran y él habla de “nación”- sienten la traducción como un acto de violencia. Y sí, algo hay de subversivo y amenazador en esa confrontación de la lengua a la que se traduce y la realidad que infiltra la lengua traducida.

El gran Goethe no se quedaba atrás y afirmaba, con la rotundidad de quien no ejerce ese oficio, que el traductor que se acercaba demasiado a la lengua a la cual traducía se alejaba, a su vez, de “su nación”. ¡Ay, los románticos, para quienes la literalidad era algo así como una declaración de principios y su ausencia una traición a la patria…! Por suerte, damas decorosas, como Madame de Staël, ponen alma a estos discursos tan “nacionalizados” y se decanta por definir la traducción como “trasladar el espíritu de una lengua a otra”. Aún hay clases y sensibilidades… Pero es verdad que hay algo en la traducción que sugiere engaño o manipulación. Incluso dentro del propio idioma (¿quién no se ha sentido perdido ante la enrevesada terminología médica, jurídica o comercial?). Hubo un personaje curioso, el académico y escritor holandés Adriaan Koerbagh, que ya en el siglo XVII -en 1664- publicó un Nuevo Diccionario de Derecho con la idea de “traducir” los términos jurídico-legales a la gente común, para que no les embaucaran abogados y leguleyos.

Pero no se traduce únicamente la Biblia solo por razones de adoctrinamiento -aunque también-. Se traduce por fascinación -¡qué habría sido de la historia de la humanidad sin ese acicate que nos acerca al otro y a sus lenguajes!-. Anne Dacier, una traductora francesa del siglo XVII, había puesto en manos de sus conciudadanos una versión de La Ilíada, y Voltaire, sin ir más lejos, tradujo el Julio César, de Shakespeare. Y lo hicieron bajo el euforizante efecto del deslumbramiento.

El traductor entre bambalinas

El traductor es el gran secundario de la literatura, un cómplice entre bambalinas, al que jamás pedirán una entrevista cuando “su” libro saboree, por un casual, las mieles del éxito del mercado. Y si ser traductor en general dista mucho del glamur, serlo en España supone añadir varios bemoles al asunto, pues la profesionalización del traductor -o, sin ir tan lejos, su dignificación- empieza a tomar forma gracias al empeño de dos “prime donne” del oficio: Consuelo Berges, una disidente a todos los efectos, introductora por excelencia de las mejores traducciones que conoció Stendhal. Y Marcela de Juan, es decir Ma Ce Huang, aquella cosmopolita hoy olvidada, nacida en Cuba, educada (es un decir) en España (se casó con un granadino del que enviudó pronto), hija de mandarín y belga. Por cierto, ella es quien incorpora la traducción directa de una lengua oriental al castellano, una línea de trabajo que no cuaja -todavía muchas décadas después, la primera versión de El pabellón de oro, de Yukio Mishima, la traduce el escritor barcelonés Juan Marsé directamente del francés-.

Consuelo Berges (en la fotografía superior) y Marcela de Juan se ponen a la labor de crear en 1955 la primera Asociación de Traductores en el país. Nuestra tradición, bizarra y paradójica casi siempre, consintió el surgimiento de algunas rarezas. Por ejemplo, Cansinos Assens, que traducía de varias lenguas, aunque se le recuerda sobre todo como un más que notable traductor de ruso… la singularidad reside en que no supiera ruso. También estaba el caso del asturiano Fernando G. Vela, traductor nada menos que de Bertrand Russell, que no es poca cosa. Cuando, ya anciano, le inviten a visitar Gran Bretaña por vez primera -y suponemos que última- casi se tiene que buscar un intérprete: era incapaz de comprender el inglés oral ni siquiera a un nivel de supervivencia. Le escribían los mensajes. Y entonces sí podía entenderlos. Aunque son rarezas desde un punto de vista de nuestra entomología social actual, lo cierto es que esos traductores por necesidad o por accidente carecían de formación y su contacto con la lengua que habrían de verter al castellano era nulo. Lo asombroso es que, aun así, se publicaran libros traducidos -si bien también es verdad que en no pocas ocasiones con más pena que gloria-.

El debate de si se ha de dominar con perfección el idioma al que se traduce es uno de los más enconados dentro y fuera del universo de la propia traducción. Durante años ha prevalecido en los círculos con más miras intelectuales que el idioma que se ha de manejar bien es aquel al que se traduce -del que el traductor, por definición, es nativo-. Pero los fenómenos raros han existido siempre, también fuera de nuestras fronteras.

En febrero de 2008 el diario francés Le Monde publicaba un artículo dedicado al traductor Pierre-Emmanuel Dauzat, un clásico, para entendernos, en la traductología gala. En esa página completa, con foto incluida, Dauzat se jacta de los libros que tradujo sin tener ni idea del idioma -“magistralmente”, a decir del periodista que firma la información-. Cuando le pregunten si por traducir de 15 lenguas distintas se considera políglota, hace un gesto despectivo con la mano a la par que añade que no habla ninguna de las lenguas que traduce. Ni siquiera en inglés -una lengua “en la que vive”, según sus palabras- es capaz de balbucir dos palabras seguidas. Luego, de todas formas, da alguna pista sobre las versiones bilingües sobre las que trabaja y eso comienza a hacer creíble su historia. Porque es imposible que, sin noción alguna de un idioma, surja de la nada una traducción (ya no digamos brillante: dejémoslo en, simplemente, “una traducción”).

Ya no digamos las traducciones perpetradas por Tierno Galván o Torrente Ballester. En el caso del primero, del Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein (al alimón con Gustavo Bueno, hoy puesto en sordina en la traducción, y ambos entonces en Salamanca), que rechazaron las universidades españolas en su conjunto, sobre todo la Complutense, cosa que obligó a replantearse volver a traducir la obra, desde cero. Hasta los estudiantes se quejaban de aquel engendro. En el caso de Torrente Ballester, vertiendo los versos de Rilke al castellano, con ayuda de una baronesa que, con toda probabilidad, fue la traductora real de la poesía de Rilke, teniendo en cuenta que Torrente Ballester no solo no sabía alemán, sino que desconocía por completo la producción poética de Rilke.

Sin moverse del limbo

Cuando un traductor muere no muere con él una obra, ni se despeina el nombre del autor. Sencillamente, no pasa nada. Estaba pensando en la mítica Esther Benítez, gran traductora del italiano, y a quien debemos poder penetrar en la mejor obra de Italo Calvino o Cesare Pavese.

El tándem Montserrat Gurguí-Hernán Sabaté dejó huérfana a la traducción en un lapso brevísimo: él fallece a los 58 años un 22 de noviembre de 2011 y ella un 9 de abril de 2012, a la misma edad. Tuvieron tiempo a entregar un manuscrito excepcional, Reflejos del Edén, de Biruté Galdikas, la primatóloga. Pero cuando un traductor desaparece de escena no lo nota nadie. Como si desapareciera un comparsa, un extra que hace bulto sin que se le vea demasiado el rostro. Ni los compañeros de profesión acusan la ausencia.

Ese limbo que la iglesia ha suprimido debe de ser el hogar del traductor. Y si no, al tiempo.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 28, SEPTIEMBRE DE 2013

You must be logged in to post a comment Login