Afondando

Hacia un totalitarismo financiero

Luis Aurelio González Prieto / Historiador.

El origen del término totalitario es un tanto difuso. El concepto parece haberse adoptado en política procedente del derecho mercantil, ya que era un calificativo que de forma corriente se usaba en Italia dentro del lenguaje de las sociedades anónimas para designar la junta general de accionistas en la cual el quórum se debía respetar al completo. En política fue utilizado inicialmente por el demócrata-liberal Giovanni Amendola, en 1923, para referirse al régimen instaurado por Mussolini. Un año más tarde, Augusto Monti se servirá del mismo calificativo para estigmatizar los comicios italianos como unas “elezioni totalitarie”. En 1925, el propio Mussolini, en lugar de rechazar el término con el que designaba su forma de gobierno, se apropia de él diciendo que su sentido de gobierno cuenta con una feroz voluntad totalitaria. No tardará el filósofo político italiano, Giovani Gentile, en definir el fascismo italiano como una concepción total de la vida.

A principios de la década de 1930, algunos teóricos del nacional-socialismo alemán comienzan a perfilar al Estado nazi como un Estado total. Quien primero utilizó el término en Alemania fue el escritor Ernst Jünger, en 1930, en su obra Die Totale Mobilmachung. Más tarde serán los juristas Carl Schmitt y Ernst Forsthoff quienes identifican al Estado nazi como un Estado movilizado totalitariamente para convertirse en una gran potencia que pueda hacer frente a la inevitable guerra total, que pronosticaba el general Erich von Ludendorff.

Nazismo y comunismo

En 1934 será el politólogo G. H. Sabine quien utilice el término totalitario para designar tanto a los regímenes nazi-fascistas como al comunismo soviético. A finales de los años treinta, el abate Luigi Sturzo, el ex nazi Hermann Rauschning y Eduard Meimman sostendrán que el fascismo y el comunismo son dos realidades del amplio fenómeno totalitario. Ahora bien, el católico Carlton J. Hayes, en un congreso de la American Philosophical Society (1939), definirá las características del totalitarismo como la monopolización de la dirección de todas las actividades humanas, públicas o privadas, que se podían reconocer tanto en el fascismo como en el comunismo.

Curiosamente, durante la II Guerra Mundial la referencia totalitaria será siempre atribuida a los sistemas fascistas. La sociología y la ciencia política occidental se cuidarán de no cargar las tintas contra sus aliados soviéticos, evitando caracterizarlos como el mismo tipo de Estado contra el que luchaban. El contenido ideológico va a tener más peso que el sociológico a la hora de calificar un régimen de “totalitario”.

Terminada la conflagración mundial y comenzada la Guerra Fría, se volverá a tomar el totalitarismo como forma de definición de regímenes tan ideológicamente opuestos entre sí como la Alemania hitleriana y la Rusia estalinista. Hannah Arendt, en 1950, hará hincapié en que el terror sobre la población es su principal rasgo. En esta misma línea argumental ahondarán el historiador Wittfogel y, sobre todo, Claude Polin, quien dirá que lo totalitario consiste en dar cuenta de una forma de organización de la sociedad que, más allá de la utilización del terror como instrumento de dominación, es, en sí misma, el Terror. Con ello se pretendía calificar de totalitarios solo aquellos regímenes, como el nazi y el comunismo estalinista, que practicaban un sistema constante de terror organizado.

En 1953 se celebra un simposium organizado por la American Academy of Arts and Sciences donde se identificarán plenamente los sistemas totalitarios con los Estados de la órbita comunista. Años más tarde, Karl Loewenstein (1965) remarcará que el concepto de totalitarismo hace referencia a todo el orden socioeconómico y moral de la dinámica estatal; el concepto, pues, apunta más a una conformación de la vida que al aparato gubernamental. Su intención es modelar las vidas privadas, el alma, el espíritu y las costumbres de los destinatarios del poder, de acuerdo con una ideología dominante que se impondrá a aquellos que no se quieran someter libremente a ella, con los diferentes medios del proceso del poder; y Richard Löwental sostendrá que la característica más importante del totalitarismo es el impulso ideológico hacia una transformación total y finalmente mundial de la sociedad.

Así la filosofía política occidental, en plena Guerra Fría, caracterizaba las sociedades totalitarias como unas sociedades completamente cerradas, en las que los individuos nunca pueden adoptar decisiones personales que vayan en contra de los postulados ideológicos imperantes. Frente a estas sociedades totalitarias, inspiradas en la idea política de Platón, y que tenían su sistema más característico en los totalitarismos bolcheviques, surge la sociedad abierta que propugna Karl R. Popper (La sociedad abierta y sus enemigos), en la que sociedad política y económica se constituye a partir de las decisiones personales de los individuos, es decir la sociedad democrático-capitalista contra sociedad totalitarista-comunista. Las teorías totalitarias asumían el papel de apología del orden occidental dirigido y organizado por los Estados Unidos.

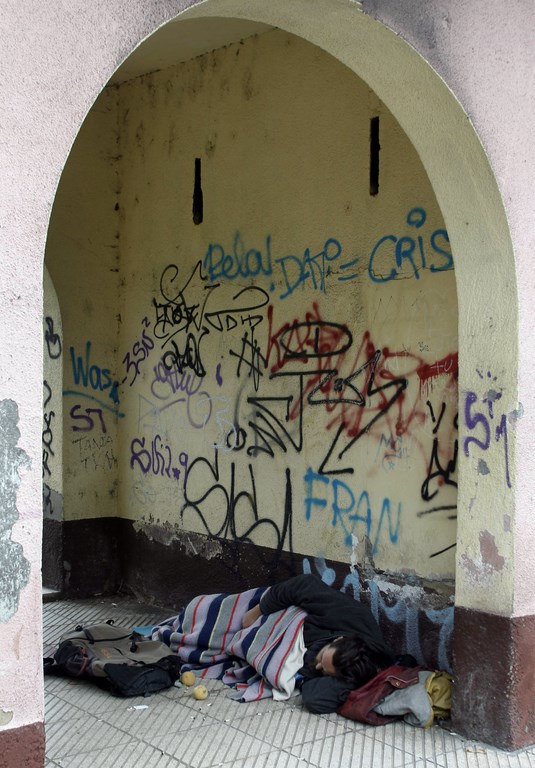

La pobreza y la desigualdad en aumento tienen que ver con el totalitarismo financiero. Foto / Mario Rojas.

La policía de la opinión

Esa búsqueda de la transformación mundial de la sociedad es la que lleva a gran parte de la Ciencia Política, como Spiro y Barber, Von Beyme, Mandel, Hassner y Tzvetan Todorov, a constatar que la forma óptima de estudiar un sistema totalitario es partiendo del concepto de ideología, pero teniendo en cuenta que ésta se debe interpretar desde el punto de vista del comportamiento, de tendencias, de propósitos. En este sentido, podemos decir siguiendo al filósofo Gustavo Bueno, en su Primer ensayo sobre las categorías de las “Ciencias Políticas”, que el Estado totalitario no existe ni puede existir, ya que es una idea límite que nunca podrá alcanzar su realización perfecta.

Siguiendo esta misma línea argumental, Jacques Rupnik mantendrá que ningún sistema de los calificados como totalitarios llegó a conseguir un control absoluto de la sociedad, por lo que sería más conveniente hablar de tendencias totalitarias o cultura totalitaria, que proyectan su ideología como ideal absoluto de perfección humana. Bertrand Badie dirá que el nazismo, el fascismo, el comunismo, el islamismo fundamentalista o el integrismo católico en la España franquista pretendían modelar sus sociedades según sus postulados ideológicos.

Esta tendencia o cultura totalitaria busca siempre el consenso absoluto de la población por medio de una ideología absorbente que pretende la creación de una sociedad cerrada y unidimensional, como sostiene Herbert Marcuse. Será el propio filósofo de la Escuela de Frankfurt quien en sus obras El hombre unidimensional (1954) y El final de la utopía (1968) nos ponga en guardia sobre las tendencias totalitarias que se estaban instalando en las democracias occidentales capitalistas, diciendo que las actuales democracias totalitarias no trabajan por el terror, sino con la interiorización, con la homogeneización de todo el pensamiento a través de las elites culturales y de los medios de comunicación.

La caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de todo el bloque comunista, lo que se denominó el Consenso de Washington (el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro Federal de EEUU) han impuesto al mundo un modelo de económico basado en el neoliberalismo propugnado por Frederich A. Hayek y Milton Friedman, que defiende el capitalismo de mercado más descarnado o salvaje, como la formula económica más eficiente posible.

De modo que desde las instituciones internacionales económicas, así como importantes universidades y economistas laureados con el Premio Nobel, se comienza a elaborar un doctrinario económico que se va considerar como científico; y todo el que se aparte de él será prácticamente un hereje económico y, por lo tanto, carente de toda credibilidad. Así se establecen lo que se consideran los mandamientos fundamentales de este pensamiento económico: 1º) La irreversible e inevitable globalización de las finanzas, del capital y de los mercados. 2º) La nueva sociedad de la información es la única capaz de asegurar el crecimiento económico, el pleno empleo y una sociedad más estable. 3º) El mercado es la base de desarrollo y de la sociedad, cada individuo, cada grupo social, cada comunidad debe ser la mejor, la más fuerte, la vencedora. Si no eres competitivo, otros lo serán y tú serás eliminado. 4º) La necesidad de crear un mercado mundial, donde circulen libremente mercancías y capitales, pero no personas. 5º) Hay que liberalizar los mercados de capitales y financieros, no es tarea del Estado poner regulaciones o principios de funcionamiento que limiten la eficiencia del mercado. 6º) Se hace necesario privatizar toda la economía y donde sea posible los sectores sociales, dejando éstos en la mínima expresión.

Estos mandamientos económicos se convierten en el ideario permanente del pensamiento único. Como señala Ignacio Ramonet, esta doctrina es el pensamiento único, el único autorizado por una invisible y omnipresente policía de la opinión. La repetición constante de este catecismo en todos los medios de comunicación, por casi todos los políticos, de derecha y de izquierda, le confiere una fuerza tal de intimidación que sofoca cualquier intento de reflexión libre y hace extremadamente difícil toda resistencia. Este pensamiento único universal es el que ha llevado a William Pfaff a decir que no es una locura hablar de tendencias totalitarias en el capitalismo salvaje (El País, 1-2-1997).

Fundamentalismo de mercado

Extrañamente una de las primera voces que se alzó contra las tendencias totalitarias en las democracias capitalistas fue el gran financiero y especulador George Soros, en su libro La crisis del capitalismo global (1998), donde asevera rotundo: tras el desmoronamiento del sistema soviético, la sociedad abierta, con su énfasis en la libertad, la democracia y la supremacía de la ley, perdió gran parte de su atractivo organizador y el capitalismo global surgió triunfante. Y llegará a afirmar: el fundamentalismo de mercado es hoy en día una amenaza mayor para la sociedad abierta que cualquier ideología totalitaria.

Será el disidente soviético Alexander Zinoviev, en su obra La Gran Rotura (1999), quien utilizará el concepto de totalitarismo financiero al alertarnos de la tendencia totalitaria que domina en el mundo tras la caída del bloque soviético. Se trata de una ideología neoliberal que camina a marchas forzadas hacia un totalitarismo financiero, que no cuenta con ningún sentimiento humano y no expresa ninguna piedad. En la que los seres humanos son meras unidades de producción y consumo.

Max Haiven acuñó el término «totalitarismo financiero». Foto / Institute of Networks Culture – Flickr.

Max Haiven, en su trabajo Totalitarismo financiero: el poder económico, político y cultural del capital especulativo, dirá que la financiarización de la vida está en última instancia destinada al beneficio de una pequeña minoría, en detrimento de todos los demás. Y concretiza las que pueden ser las consecuencias generales de este nuevo totalitarismo: una feroz economía de austeridad que tiende a la desaparición total de los servicios públicos o su privatización; la precariedad en el empleo de gran parte de la población; el traspaso de las pensiones del sector público al privado, para disponer de muchos más recursos para seguir invirtiendo en el casino financiero; la educación se convierte en un bien particular en el que habrá que invertir grandes recursos acudiendo al crédito, de modo que se apalanca crediticiamente la vida desde la misma juventud y, por último, se proclama a los cuatro vientos que el mercado es la forma más perfecta de meritocracia, ya que solo los más hábiles e inteligentes conseguirán el deseado ascenso social.

Haiven afirma que la financiarización no es solo la supremacía del sector financiero, sino que es un proceso que intenta impregnar la vida de todos los ciudadanos, convirtiéndolos en verdaderos creyentes y defensores de la gran secta del totalitarismo capitalista financiero.

Jorge Fonseca dirá que, en este nuevo sistema totalitario perfecto, los capitalistas financieros dominan coercitivamente la totalidad de aspectos de la vida, pero mediante mecanismos de mercado, en vez de leyes de Estado abiertamente represivas, aunque sin excluirlas. Este totalitarismo de mercado reduce a los Estados a la condición de simples apéndices de las grandes corporaciones monopolísticas, convirtiéndose en verdaderas células de dirección del totalitarismo financiero.

La crisis económica de la Zona Euro ha llevado a las grandes corporaciones financieras a quitarse de forma definitiva la máscara democrática y a propugnar la aparición de Gobiernos autocráticos de marcado carácter tecnocrático. Así las cosas, será la casa norteamericana de Banca J. P. Morgan quien, en su informe “El ajuste de la Zona Euro, una tarea a medio hacer” (2013), arremeterá contra los sistemas democráticos de los países europeos periféricos, porque no son capaces de imponer a la población las duras medidas de ajuste necesarias que exigen las instituciones económicas internacionales para conseguir la estabilidad económica, ya que no pueden reprimir con la dureza requerida las protestas de las clases trabajadoras. Así, dirán que sus Constituciones tienden a tener un fuerte sesgo socialista, reflejando la fuerza política que los partidos de izquierda adquirieron después de la derrota del fascismo. Los sistemas políticos de los países de la periferia tienen unas características comunes: unos dirigentes débiles, unos Estados centrales débiles; protección constitucional de los derechos de los trabajadores; sistemas que buscan el consenso y se anima al clientelismo político; el derecho a la protesta, permitido por el statu quo político. Las lagunas de esta herencia política han quedado al descubierto por la crisis.

La crisis económica actual, en la que algunos habían visto el final del capitalismo financiero, está sirviendo no solo para afianzarlo, sino para avanzar más en su camino hacia el totalitarismo.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 35, NOVIEMBRE DE 2014

You must be logged in to post a comment Login