Afondando

Las contradicciones del consumismo zen

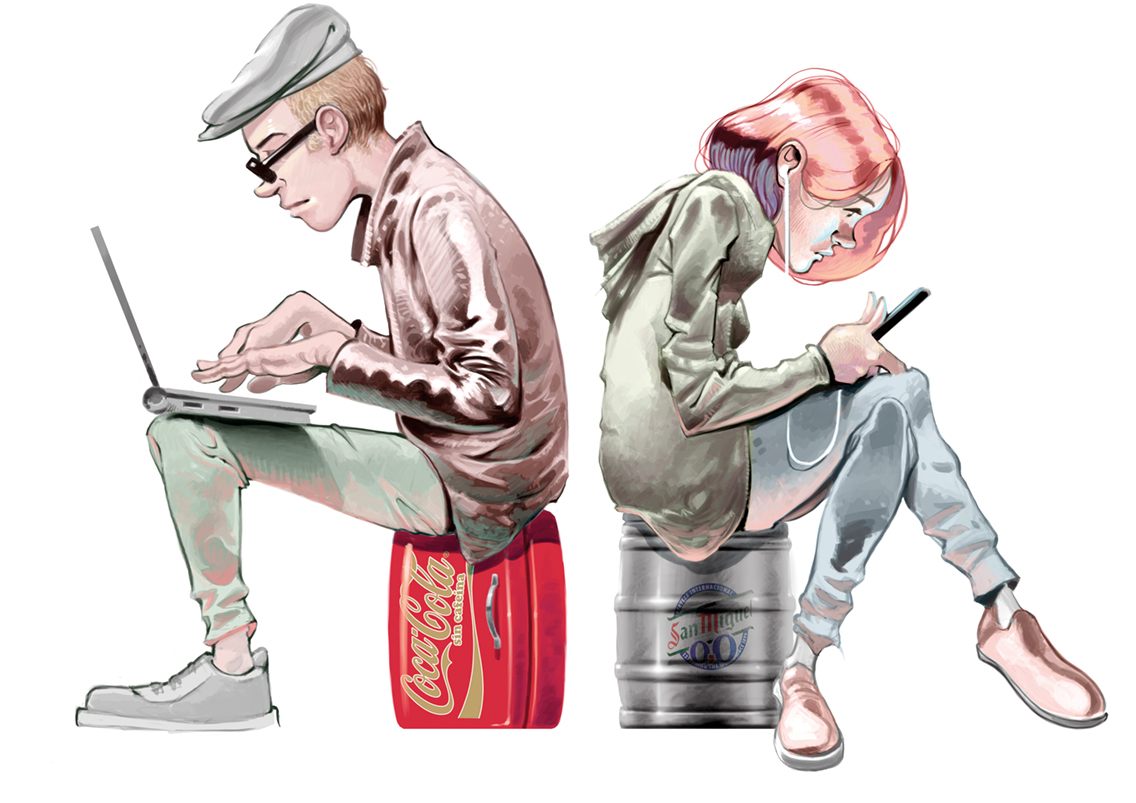

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

“Si te has pasado todo el día extendiendo alquitrán caliente en un tejado, no creo que Mozart y una copa de coñac vayan a quitarte todas las contracturas de cuello. Después de pasarte ocho horas escuchando una taladradora, las melodías de los musicales de Broadway solo te producirán migrañas”.

Jim Goad

Manifiesto Redneck

Juan Ponte / Secretario de Acción Política de IU-Asturias y miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía.

Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus son dos jóvenes y lozanos empresarios norteamericanos que, habiendo triunfado en sus respectivos trabajos (cobrando sueldos de seis cifras, comprando automóviles de lujo, etc.), llegaron a percatarse, una vez instalados en la cresta de la ola, de que, teniendo todo lo que tenían, sentían sin embargo un gran vacío en sus corazones. A consecuencia de ello, decidieron despojarse de aquellos bienes que fueran prescindibles o superfluos, reducir sus niveles de consumo y abrazar los principios del minimalismo (“minimalism”). Para contribuir a erradicar el hastío consumista, crearon también la web theminimalist.com, escribieron varios libros sobre estos asuntos y produjeron un documental que tiene como hilo conductor una gira promocional de tales principios.

La iniciativa muestra a las claras las dificultades para administrar el deseo en la sociedad actual. A pesar de que parezca ya lejana la década de 1960 en que surgió la llamada “sociedad del consumo”, y de que en 2001 se alcanzara en las sociedades opulentas el pico de objetos (peak stuff) poseídos por habitante, parece muy improbable en estos momentos que el capitalismo occidental devenga en una suerte de sociedad del desconsumo o de austeridad zen. De hecho, desde la perspectiva capitalista dominante, incluso tras la crisis producida en 2008, sigue concibiéndose que el mercado nos brinda un catálogo casi infinito de recursos lúdicos y productos culturales para nuestra autorrealización “material y espiritual”.

Como señala insistentemente Slavoj Žižek, tal parece que, a su través, los ciudadanos libres podemos conseguir aquello que queramos sin necesidad de sufrir los efectos nocivos de los objetos deseados: Coca-Cola sin cafeína, cerveza sin alcohol, amor sin riesgo, etc. Así, las actividades placenteras (masajes, comidas, etc.) entrañan ya sus propios mecanismos de regulación: comer compulsivamente e ir después al gimnasio, consumir frenéticamente en grandes superficies comerciales para luego practicar yoga y relajarse, etc.

El modelo de persona que las democracias capitalistas promueven sería descrito avant la lettre por Platón, con asombrosa precisión, en el Libro VIII de La República, cuando dedica una crítica severa a la corrupción de la democracia: «Vive al día. El primer deseo que se presenta es el primero que satisface. Hoy tiene deseo de embriagarse entre canciones báquicas, y mañana ayunará y no beberá más que agua. Tan pronto se ejercita en la gimnasia, como está ocioso y sin cuidarse de nada».

Así con todo, sería un profundo error considerar que el capitalismo de nuestros días es solidario de una política del goce o de una moral hedonista (lo que podría suponer, por cierto, reproducir una crítica conservadora a la “sociedad del consumo” desde filas izquierdistas). Tampoco porque las aparentes decisiones autónomas de consumo sean, en realidad, imperativos heterónomos de carácter mercadotécnico; lo cual es obviamente cierto.

La razón es mucho más básica: a pesar de que el mercado parezca ajustar las conductas hedonistas de los consumidores, por extraños que sean los unos a los otros, así como la fuerza gravitatoria mantiene unidos a los cuerpos que interactúan a grandes distancias, no todos los sujetos tienen el mismo acceso a los bienes y servicios ofrecidos abundantemente en su seno. Porque es justamente la partición política en grupos sociales (clases sociales, grupos étnicos, de estatus, las brechas de género, etc.) la que determina las desigualdades económicas y culturales y, por tanto, las desigualdades en el consumo.

Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, promotores de la web ‘theminimalist.com’.

Consumidores imperfectos

Y es que, aunque la ideología consumista apele al individuo, es el posible anhelo de pertenencia a un estatus o posición entendida como superior, propia de los grupos de mayor riqueza, poder o prestigio, el que empuja a parte de las clases sociales desfavorecidas a desear determinados productos de los que se encuentran privados. Deseos estos que no ponen en cuestión el orden social, sino que lo confirman. Es evidente, por otra parte, que tan solo mediante el sistema de préstamos y créditos pueden las clases asalariadas disfrutar de los bienes y servicios ofertados; un sistema que genera las deudas cuyo pago supone la apropiación de plusvalía futura.

Además, es preciso subrayar que las desigualdades económicas son al mismo tiempo desigualdades culturales. La inferior capacidad de compra de las clases precarizadas implica una menor capacidad para participar en estilos de vida normativos, o reconocidos como los correctos. Por eso, los nuevos pobres son estigmatizados como consumidores imperfectos. La pobreza económica es también, por tanto, pobreza cultural.

Actividades hasta hace pocas décadas excluidas del ámbito económico están siendo incorporadas a la esfera mercantil, generando nuevas necesidades de consumo: ginebras hechas con nueve especias botánicas diferentes para personas exigentes; masajes reequilibrantes basados en “principios científicos aromacológicos” para gente inconformista, etc. Un consumo que cientos de miles de personas trabajadoras no se pueden permitir, debido precisamente a las desigualdades económicas capitalistas.

¿Cómo justificar, entonces, que amplias capas de la población estén privadas del consumo de esos productos o actividades? Desde coordenadas neoliberales se alegará que nos las habemos con individuos que no han sabido aprovechar las oportunidades que la sociedad les ha ofrecido, que están inmersos en una cultura de la pereza o que no han sido lo suficientemente emprendedores. En cualquier caso, la operación ideológica es la misma: ocultar las causas estructurales que producen la desigualdad, el desempleo y la precariedad, responsabilizando a los individuos de su fracaso, supuestamente debido a patologías personales suyas. Dicho de otro modo: desviando los problemas económico-políticos al campo de la psicología.

Minimalismo capitalista

En la era de los smartphones, YouTube y las redes sociales, se ha visto radicalizada la conceptualización ilusoria del “yo” como libre elector, entendido como un agente racional que tiende a maximizar sus beneficios y felicidad, reduciendo costos y riesgos. Este hecho contribuye a la proliferación de conductas narcisistas, cuya huella trazan los dedos que se apresuran a revisar el número de “likes” en las fotos en Instagram, Facebook o en los exprimidos comentarios de Twitter. El resto de la gente existe para complacerme y alimentar mi imagen. Las relaciones sociales son válidas en la medida en que satisfagan mis deseos personales.

La rumiación permanente de los “sentimientos” individuales, en consonancia con el autoritario “ethos terapéutico” de las sociedades turbocapitalistas, conduce a responsabilizar al yo de sus sufridos desmedros, encapsulando las circunstancias dadas (económicas, financieras, políticas, etc.) que condicionan nuestras vidas. Así, se sostendrá que no son las condiciones materiales las que determinan los problemas existenciales, afectan a nuestro cuerpo y disponen nuestra imaginación, sino nuestro desorientado yo el “culpable” de las miserias y frustraciones que nos azotan. “La actitud es más importante que los hechos”, en palabras idiotas del gurú y padre del movimiento norteamericano de autoayuda Dale Carnegie.

Paradójicamente, la incesante “auto-inspección” sobre los estados anímicos caracteriza el consumismo capitalista tanto como a determinados contramodelos suyos, como el propuesto por Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus. La pregunta que inmediatamente nos asalta es la siguiente: ¿es minimalista producir un documental comercial sobre el minimalismo? Se observará, por cierto, que este modelo contracultural está muy alejado de los movimientos hippies o de una forma de vida epicúrea. Nuestros protagonistas no se refugian en un Jardín huyendo del mundanal ruido, ni intentan replegar sus placeres a aquellos que puedan ser considerados “naturales y necesarios”. Al contrario, viajan en avión por el mundo para impartir conferencias y graban vídeos con el pelo engominado y un aire de pijos que a duras penas son capaces de sacudirse. Evidentemente, el minimalismo no es una corriente anticapitalista.

Papilla individualista

Pero lo que merece la pena hacer notar aquí sobre todo, como decíamos, es que el método que estos ofrecen para conseguir una vida más plena y satisfactoria, basándose en sus propias experiencias (y tras “consumir” la papilla individualista de su ambiente ideológico -los relatos de autoayuda, los discursos del emprendimiento, etc.-), pasa por hacer una constante labor de autoexamen de los afectos (positivos o negativos), que conlleva muchas veces una forma despiadada de juzgar nuestra personalidad.

En este sentido, tanto para el atormentado calvinista como para el sujeto felizmente imbuido de pensamiento positivo, las emociones tienen algo de sospechosas y por eso han de ser tenazmente supervisadas. Pero si “el deseo es el deseo del otro” (“Ser feliz es ser aquél”, decía Pessoa), ¿cuánto de personal e intransferible tendrán estos supuestos “encharcamientos subjetivos”?

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 54, ENERO DE 2018

You must be logged in to post a comment Login