Cultures

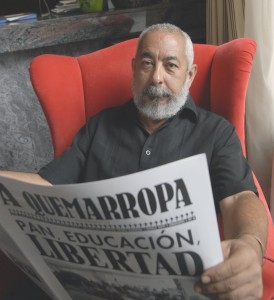

Leonardo Padura: “Trotski y Mercader eran fanáticos”

A Leonardo Padura (La Habana, 1955) el régimen cubano le deja escribir y expresarse libremente, sin duda porque es un heterodoxo pero no un disidente, según sus propias palabras. Sus novelas negras protagonizadas por Mario Conde, un personaje inspirado en el Pepe Carvallo de su admirado Manuel Vázquez Montalbán, le han convertido en un clásico del género y de la Semana Negra de Gijón. Aunque este escritor y periodista se hizo un nombre en la literatura mundial con El hombre que amaba a los perros, una novela histórica que repasa críticamente el papel del comunismo en el siglo XX a través de dos de sus protagonistas: Trotski y su asesino, el estalinista español Ramón Mercader. Padura considera fanáticos a ambos.

Por Pablo Batalla Cueto / Periodista.

El título de su nueva novela es Herejes, y es significativo porque de alguna manera resume toda su obra: ese ya antiguo interés suyo en la figura del hereje. ¿Por qué ese interés?

Herejes es una novela que habla fundamentalmente de la búsqueda de la libertad individual, y de los riesgos que asume la persona cuando decide optar por esa libertad individual. La novela me la planteé como un reto en el sentido de que, si en El hombre que amaba a los perros había hablado sobre todo de un proyecto colectivo, del fracaso de un proyecto colectivo, en ésta quería hablar de historias muy individuales, de personajes que encarnaran esta necesidad del individuo de reafirmarse a sí mismo en un momento determinado y en sociedades en las que se dice que las personas han disfrutado de gran libertad.

El hombre que amaba a los perros alude al fracaso de un proyecto colectivo, pero la trama pivota en torno a dos personas muy concretas: León Trotski y su asesino, Ramón Mercader. Trotski, que es el hereje en ese dúo, es un personaje conocidísimo, de quien está documentado prácticamente cada minuto de su vida; mientras que Mercader es algo así como el ortodoxo perfecto al servicio de una idea, un hombre nebuloso de quien nada se sabe con certeza.

Yo creo que, más que un hereje, Trotski fue un fanático. Y Mercader también lo fue, evidentemente. Trotski fue calificado de hereje, pero él se mantuvo siempre absolutamente fiel a una manera de entender la política a la que sacrificó todo, incluso su familia. Era un hombre que respiraba, expiraba, comía, excretaba política; estaba totalmente obsesionado con la política, con la revolución, y creo que eso lo hace un fanático. De carácter diferente a Mercader, pero también un fanático. No es así en otras de mis novelas donde más que sobre los totalitarismos escribo sobre las herejías. Mario Conde, evidentemente, es un hereje en una sociedad en la que él incluso decide apartarse de una labor oficial que realizaba, en la cual yo lo tuve durante cuatro novelas a pesar de que él no quería. Pero, en El hombre que amaba a los perros, los temas fundamentales son el fanatismo y el miedo.

¿Qué fue más difícil? ¿Cribar a Trotski o llenar las lagunas de Mercader, en ese proceso de documentación?

Creo que fue más difícil escribir a Trotski. Pero lo más difícil ni siquiera fue trabajar con la información, sino trabajar con la mente de Trotski. De mis novelas, yo siempre escribo varias versiones: escribo la historia, llego hasta el final, vuelvo al principio, la vuelvo a escribir, y así sucesivamente. Bien, hasta la séptima versión de El hombre que amaba a los perros, toda la línea de Trotski estaba narrada en primera persona. Pero hubo un punto en el que me di cuenta de que yo no podía ponerme dentro de la mente de Trotski. Era un hombre de una cultura, de un origen -era judío de origen, y, aunque no fuera practicante, eso tenía mucho que ver con su personalidad-, de un pensamiento, de una época, de un contexto, que es muy complejo reproducir en primera persona. Por eso me decidí a pasarlo a una tercera persona. En el caso de Mercader, lo difícil fue imaginar los vacíos, pero eso se convierte en fácil cuando tú tienes una idea general del personaje. Que también me costó establecerla por la falta de información y por la imposibilidad de conversar con personas que me dieran esa información, porque se negaron a hablar conmigo. En fin, fue un proceso diverso en uno y otro caso, pero pienso que sí, que Trotski me resultó más complicado de escribir.

Heterodoxo, no disidente

Un rasgo habitual de la figura del hereje, también muy presente en su obra, es el final trágico. Eso nos conecta con Hemingway. ¿Por qué le interesó Hemingway?

Por muchísimas razones. La primera es que Hemingway fue mi primer modelo literario, el primer escritor cuya obra, cuya vida, cuya proyección, ejercieron una atracción sobre mí como aprendiz de escritor o como posible escritor. Empecé mi carrera escribiendo varios cuentos muy hemingwayanos, e iba con mucha frecuencia a la Finca Vigía, la casa de Hemingway en Cuba, y sentía siempre allí la respiración de la literatura. Pero con los años fui descubriendo actitudes y acontecimientos en la biografía de Hemingway que me fueron haciendo tener una lectura algo más crítica del personaje. Descubrí que una parte de lo que yo admiraba de él había sido prácticamente un montaje, la creación consciente de una figura. Creo que lo que rebasó la copa fue todo el problema entre Dos Passos y Hemingway en Madrid durante la Guerra Civil, la historia de José Robles. Entonces quise hacer algo así como un ajuste de cuentas, resolver mi problema literario y personal con Hemingway, esta relación de amor-odio -su literatura me sigue gustando, aunque el personaje me guste menos-, y escribí Adiós, Hemingway.

¿Se siente usted mismo un hereje?

Más bien un heterodoxo (risas). No soy un hereje en la medida en que siempre he sido bastante descreído. Tampoco soy un disidente, aunque a veces me califiquen de tal. ¿Disidente de qué? Si no he pertenecido a, no tengo por qué disentir en el sentido que se da políticamente al término «disidente». Mi literatura y mi periodismo tratan de dar una imagen lo más cercana posible a la realidad de Cuba, de la manera en que yo la entiendo. Hay formas muy antagónicas de ver a Cuba, que van desde hablar del paraíso comunista hasta el infierno comunista, y yo trato de verlas desde una perspectiva interior, desde una perspectiva personal pero muy ligada a las expectativas de las personas. Trato de entender cómo piensa la gente, cómo siente la gente, cuáles son sus frustraciones. Y cuáles son sus esperanzas, por supuesto. Es una mirada tal vez bastante heterodoxa con respecto a las ortodoxias, positivas o negativas, que tanto abundan sobre Cuba.

Avances en Cuba

Le habrán hecho muchas veces la pregunta de qué piensa que debería ser de Cuba después de Fidel Castro, pero yo le voy a hacer otra: ¿qué no debería ser Cuba después de Fidel? ¿Qué no debe ser sacrificado de la Revolución Cubana?

En Cuba, en estos años, hemos vivido un proceso muy difícil en el que ha habido desgarramientos muy grandes, como por ejemplo la división de la familia cubana, pero también ha habido logros muy importantes, como la eliminación de la discriminación racial, la igualdad de la mujer, los altos niveles de educación… Es decir, no se puede hablar en blanco y negro de qué cosa ha sido Cuba. Siempre digo que mi gran esperanza respecto al futuro cubano es que las personas puedan vivir dignamente de su trabajo. Eso, hoy, en Cuba, es bastante difícil: el propio Gobierno ha reconocido que los salarios no alcanzan para vivir. Si el futuro logra que personas que durante tantos años han pasado necesidades, pero han seguido trabajando, han seguido manteniendo una actitud ética, puedan vivir decentemente de su trabajo; y si la sociedad cubana no vuelve a sufrir discriminaciones raciales, religiosas o políticas, yo estaré satisfecho.

¿Hasta qué punto es cierta la imagen de la propaganda anticastrista de que Cuba es una inmensa cárcel? ¿Hay lugar a la crítica y a la disensión? ¿Hay ahora más que antes?

En estos momentos hay mucho más espacio para la disensión. No deja de ser cierto que Cuba es un país de partido único y las disidencias políticas pueden traer riesgos para las personas que las practican, pero ahora mismo existen toda una serie de espacios inimaginables quince o veinte años atrás, en los cuales se vierten opiniones diferentes. Hay, por ejemplo, dos revistas de la iglesia católica que se titulan Palabra Nueva y Espacio Laical. En el último número de esta última, cuatro intelectuales cubanos hablamos sobre cómo vemos el ritmo y el destino de las reformas que están ocurriendo en Cuba. Y son posturas realmente muy críticas las que mantenemos todos, que en otros momentos hubieran sido causa de muchos problemas para nosotros. No hay toda la libertad de expresión necesaria, creo que es necesario aumentar esas cuotas, pero bueno, creo que sí, que las cosas han cambiado en Cuba y espero que sigan cambiando, que sigan mejorando y que los espacios sigan creciendo.

Cuando acudió este verano a la Semana Negra una manifestación irrumpió en el recinto con reproches a los escritores. «Estáis aquí hablando de novela finlandesa mientras fuera está sucediendo algo grave», venían a decir en relación a la crisis económica. ¿Hay parte de verdad en esto? ¿Es la literatura un poco la orquesta del Titanic?

Puede ser la orquesta del Titanic pero puede ser también la banda que toque La Marsellesa, y si me pones en la disyuntiva de calificar en estos momentos la mayor parte de la creación artística y literaria que se hace en Cuba, hablaría de una creación que de alguna manera está tocando La Marsellesa, que está hablando de la realidad, que se está introduciendo en los temas de la realidad, a veces con más profundidad, a veces con menos, a veces con más rigor, a veces con menos, pero con la intención de que la cultura participe del debate nacional que se está sosteniendo. Por ejemplo, casi todo el nuevo cine que se está haciendo en Cuba hubiera sido calificado hace unos años de contestatario, porque todos estos jóvenes realizadores tienen una mirada muy crítica con respecto a la realidad que se está viviendo en Cuba.

Recomiéndenos un libro.

De los libros que he leído en los últimos años, hay uno que me lo he leído dos veces a pesar de que tiene mil páginas, que me ha conmovido profundamente, que es Vida y destino, de Vasili Grossman. Es uno de los libros más reveladores y contundentes que he leído en toda mi vida.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 28, SEPTIEMBRE DE 2013.

You must be logged in to post a comment Login