Cultures

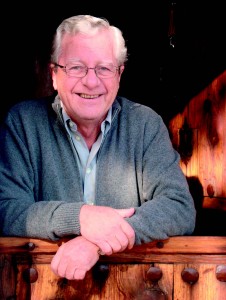

Quique Faes, ganador del premio ‘Xosefa Xovellanos’

El periodista xixonés Quique Faes, collaborador d’ATLÁNTICA XXII, ye’l ganador del premiu ‘Xosefa Xovellanos’ de novela n’asturiano na so edición de 2012. El xurau escoyó la so obra «La vida increíble» como merecedora’l galardón, qu’esti añu algama la so XXXIII convocatoria baxo l’auspicio del Gobiernu’l Principáu d’Asturies y que ta dotau con 4.000 euros y l’espublizamientu de la narración ganadora. Faes (Xixón, 1975) ye llicenciáu en Periodismu y doctor en Ciencies Polítiques. Trabayó n’estremaos medios de comunicación asturianos y tien espublizaes delles obres de narrativa, amás d’una biografía’l segundu marqués de Comillas y otru estudiu biográficu -esti como coautor- al rodiu’l políticu republicanu Manuel Rico Avello. Anguaño ye bomberu forestal nuna brigada de la Comunidá de Madrid. Ente otros premios lliterarios, ganó’l concursu de rellatos de la Fundación Fernández Lema, na modalidá de llingua asturiana, el branu pasáu. Quique Faes, qu’algama el ‘Xosefa Xovellanos’ por primera vegada, sucede al escritor Xandru Fernández, que l’añu pasáu ganara’l premiu cola novela «El príncipe derviche».

Les colaboraciones de Quique Faes n´esta revista son muy diversas. Nel númberu 19, en marzu d´esti añu, fizo una entrevista al periodista y escritor Jorge Martínez Reverte que volvemos agora a espublizar.

Jorge Reverte. Imagen de María Laura Ballato

«Los chavales de la derecha fornican todo lo que pueden»

Apenas se mueve, tiembla tras de él la sombra mayúscula de su padre, que supo ser a un tiempo combatiente de primera línea con los republicanos, soldado de la División Azul, pluriempleado del periodismo y amante ocasional de Ava Gadner. Fue por aquel superviviente por quien Jorge Martínez Reverte (Madrid, 1948) comenzó a husmear la Historia. Desde entonces ha vuelto una y otra vez sobre la Guerra Civil española para iluminarla con distintos focos e intensidades. Es autor también de ocho novelas y de un gran número de piezas periodísticas. En la más descarnada de ellas narra cómo ayudó a morir a su madre, enferma terminal, en un hospital público de Madrid.

Por Quique Faes. ¿Su padre solía evocar la guerra?

No. Cuando llegó a los 78 años y estaba aburrido en un rincón, le obligué. Le dije: «cuéntame de una vez la guerra». Le llamaba cada día para asegurarme de que estaba escribiendo, pero no leí su carta hasta cinco años después de su muerte. Y me impresionó porque me pareció una narración buenísima. De ahí salió Soldado de poca fortuna.

¿Hasta qué punto le impactó conocer de golpe el pasado, casi novelesco, de su padre?

Para mí fue una revelación. Por ese libro es por lo que me he dedicado a investigar la historia contemporánea de España. Resultaba que un relato que era muy íntimo y personal trascendía esas características y me explicaba la Guerra Civil mucho mejor que todos los libros que había leído. Una guerra que no fue en absoluto inevitable ni fatal. Fue consecuencia del golpe que dan unos tipos con un plan asesino en una España donde había odios muy desarrollados. Cada uno sabía a quién mataría en su propio pueblo si empezaban los tiros. Pero ambos bandos podrían haberlo evitado. Es evidente que podían quienes dieron el golpe, no dándolo. Y al otro lado, si Largo Caballero no hubiera sido tan chato de cabeza y hubiera metido a los socialistas en el Gobierno junto a los republicanos, se habría formado un gabinete más fuerte, disuasorio, con un tipo más experimentado en el teatro con militares como era Indalecio Prieto.

Había también una mayoría gris, ajena a esas cuestiones.

Sí. El drama de una mayoría sin ideología indefinida, que acabó luchando en uno u otro bando según el lugar en que les había pillado el golpe. Mi padre, por ejemplo, que era un azañista tibio, en cuanto vio la cabeza del general López Ochoa desfilando por las calles de Madrid y unas cuantas barbaridades más, decidió que quería que ganaran los otros. Y sin embargo le tocó pasar la guerra luchando con los republicanos en primera línea, en las batallas más monstruosas.

¿Aprueba los intentos actuales para exigir responsabilidades del pasado?

Esa es una cuestión de la que yo acuso al zapaterismo. Cayendo en un adanismo inadmisible, con el que Zapatero y sus partidarios vienen a decir «nosotros no nacemos de nada y, si acaso, somos los herederos de la II República», rechazan la transición generosa que permitió construir la democracia y terminan por recuperar artificialmente las dos Españas. Y ya no existen. Yo no las veo cuando entro en los bares. Hay albañiles y arquitectos, hombres y mujeres que hablan de todo sin pelearse a botellazos. Es estupendo que se abran fosas comunes y se identifique a los muertos, pero eso es algo que el Estado tenía que hacer y no ha hecho. Ha delegado en otros.

Y en esos bares, ¿no tiene a veces la sensación de que la clientela no se escucha, sino que, mientras uno habla, el otro se prepara ya para reafirmarse en sus posturas?

Hay algo de esa dificultad para el diálogo, pero no es cosa de esas dos Españas que se pretenden recrear. Es más, ocurre mucho en el seno de las izquierdas. España ha demostrado, salvo en el caso del País Vasco, una importante capacidad de tolerancia. Y lo ha hecho además contando las cosas. No como aquí al lado, en Francia, donde el problema está surgiendo ahora porque todos se han engañado y empiezan a caer los mitos de la resistencia. Más de media Francia estuvo a favor del régimen de Vichy.

¿Y aquí hemos liquidado ya la cuestión de los mitos?

Yo creo que sí. Florecen solo en la epidermis. Siempre oyes a algún animal decir cosas que no haría, y eso es lo bueno, que nunca las haría. Ahora te dicen «rojos, os vamos a matar», pero lo pronuncian mientras te están invitando a un vino.

La vieja pasión por el exterminio, ¿es española o universal?

Al menos cuando revisas la historia de Europa, el odio entre alemanes y franceses, o el de los soviéticos a los polacos, tiendes a pensar que no somos tan distintos.

Y si no fuimos tan diferentes, ¿qué hay de esa España católica por naturaleza, premiada por Dios con la colonización de gran parte de América?

Ese es un discurso que se ha revitalizado. Es curioso, porque hay una movilización que implica odio exacerbado al otro pero que luego no se corresponde con el trato diario, a diferencia de lo que ocurría en la guerra y especialmente en la posguerra. En Madrid tenemos la desgracia de que la gente que proclama esa retórica, de tan difícil digestión, se reúne siempre aquí.

¿Permaneció en Madrid durante la última visita del papa Ratzinger?

No, huí. Pero viví los días previos, y no deja de sorprenderme esa militancia tan grosera y fanática que se evapora al día siguiente. El de este señor es un mensaje de ultraderecha, absolutamente inquisitorial. Es la Iglesia actuando chulescamente sobre la sociedad, intentando moldearla a su gusto, pero fíjate qué curioso: luego el aborto, que es uno de los asuntos centrales, es algo totalmente admitido en España. Y los chavales que votan a la derecha fornican todo lo que pueden.

A usted le tocó, por elección entre sus hermanos, ayudar a morir a su madre cuando padecía un cáncer terminal. ¿El derecho a una muerte digna es aún otro asunto sin resolver?

Salvo en sectores residuales, creo que también está aceptado en la práctica. En la vida diaria, solo los enloquecidos quieren que sus propios familiares sufran. Hay gente de ultraderecha que va a Navarra a hacerlo en alguna clínica del Opus Dei, pagando caro, además. La marquesa que dice tacos El episodio de su madre ocurrió en un hospital público de Leganés, en Madrid.

¿Qué ha mutado en la capital para pasar, casi en un suspiro, de Enrique Tierno Galván a Esperanza Aguirre y Ana Botella?

Lo curioso es que Madrid sigue apareciendo en las encuestas sociológicas como una ciudad de centro-izquierda, así que deberíamos hablar de un naufragio político de la izquierda, más que una victoria de las ideologías de derecha. En aquel maravilloso Madrid de los ochenta en el que tomamos oxígeno, Esperanza Aguirre era un personaje de ciencia ficción. Detesto su discurso, pero es que además toda la estética que la rodea es repugnante, de una bajeza intelectual miserable. No soporto esa actitud populista de la marquesa que dice tacos.

Aguirre en Madrid, Álvarez-Cascos en Asturias… ¿Cómo percibió en la distancia su acceso a la presidencia del Principado?

Como una tendencia suicida de las derechas, porque los programas de Cascos y por ejemplo Gabino de Lorenzo no se diferencian. Aflora la cuestión de la personalidad en la política, que convierte esa pelea en casi ridícula. Al fondo está el estatismo de la izquierda, que al fin y al cabo es una herencia del bolchevismo. Y también está una crisis omnipresente. ¿Usted la considera una crisis inédita? Desde luego la crisis del petróleo (1973) tuvo unos efectos más leves en lo social, en primer lugar porque desde entonces se ha duplicado la población activa. Y también porque había una estructura familiar más fuerte que propiciaba la contención. Yo veo la crisis actual con más preocupación: ¿qué pasará cuando se agote la prestación por desempleo al primer gran contingente de parados, cosa que ya empieza a ocurrir?

¿El decrecimiento puede ser una solución?

Sería algo estupendo solo si fuera algo planificado e igualitario. Solamente funcionaría si fuera global, es decir, en una parte muy sustancial del sistema mundial. Ocurre como con las drogas: legalizarlas sería la única solución, pero si lo haces en un solo país, lo conviertes en el centro de los narcos.

Los mineros heroicos del 62

Está a punto de reeditar La furia y el silencio, donde revisa la primavera rebelde de 1962 en las minas asturianas. ¿Qué tuvieron de singular aquellas huelgas?

A mí desde luego me impresionó la idea de huelga pacífica y sobre todo silenciosa. Cómo millares y millares de trabajadores llegaron a unirse a gran velocidad, con la misma idea, sin que hubiera una consigna de un partido dominante, ni una dirección clara. Es algo que puede parecer anecdótico, pero que denota una notable madurez en la lucha.

¿Y qué fue de todo aquel potencial contestatario, en pleno franquismo?

Aquella historia de los mineros heroicos no podía continuar porque no tenía tras de sí un aparato que asumiera la dirección del movimiento. Y ahí aparecieron los comunistas, que muy inteligentemente supieron derivarlo en parte.

¿Y qué papel tuvo el sindicalismo minero socialista?

Se ha alterado la historia, intentado crear una ‘verdad’ unificada. Las huelgas de la primavera de 1962 no las lideraron comunistas ni socialistas, los arrestaban enseguida. Se abrió el espacio a un nuevo sindicalismo, más democrático.

¿Y quién lo dirigía?

Quien podía. Allí estaban por ejemplo los católicos de las JOC y la HOAC, abriendo un hueco en la legalidad con un sindicalismo de izquierda, aunque ellos no lo supieran. Eran jóvenes muy concienciados de la situación de la clase obrera y que no estaban perseguidos porque la Iglesia los protegería todavía un tiempo.

Usted consultó básicamente archivos policiales. ¿Qué pensaban los encargados de ejecutar la represión?

Es curioso: en muchos de los informes no se detecta hostilidad, y creo que eso se debe a que, además de los sádicos –que los había– existen policías y guardias civiles que comprenden las razones del movimiento, lo cual denota inteligencia en algunos individuos. Fíjate, hablan de «las justas reivindicaciones de los trabajadores». Otra cosa es que no pudieran soportar la ruptura del orden público, que consideraban una cuestión sagrada. Ahí sí que mantienen toda la ideología del golpismo de 1936.

You must be logged in to post a comment Login