Cultures

Ruta Norte Bakalao

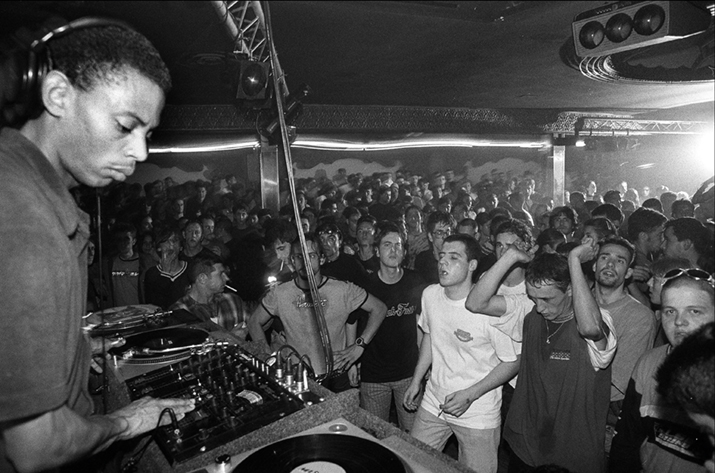

El Dj Jeff Mills en El Oasis de Gijón en los años noventa. Foto / Iván Martínez.

Han pasado veinticinco años desde la eclosión de la escena de clubs de música electrónica en Asturias, un fenómeno de masas con corazón underground. De Pola de Lena a Oviedo, pasando por Luanco, Llanes, Arriondas o Pola de Siero, para terminar en Gijón, un ejército de jóvenes, incluso llegados de otras Comunidades Autónomas, recorría una red de discotecas y pequeños pubs haciendo del fin de semana un solo día de 72 horas. O al menos esa es la historia que contaron los medios de comunicación, más preocupados por informar sobre el consumo de drogas, el horario intempestivo y las peleas que por apoyar y dar cuenta de la efervescencia de una escena cultural respetada internacionalmente.

Alfredo Aracil / Comisario de exposiciones.

Tan excéntrico no podía ser, cuando la música electrónica y sus rituales modernos se dejaban ver a finales de los ochenta en pueblos como Luanco o Lugones, que también vivían los ecos de La Ruta valenciana y sus excesos. “En la radio podías escuchar temas de Ramírez y de Chimo Bayo”, recuerda Héctor Sandoval, que por aquel entonces rondaba los 10 años, y es ahora miembro de Exium, uno de los combos de techno más respetados y no solo en el panorama nacional. Héctor comenta, además, cómo en cuestión de un año o dos empezó a escucharse el acid house de KLF en muchos pubs de toda Asturias, donde también sonaba el primer rap americano, tipo Afrika Bambaataa. La cultura del hip hop, no obstante, “pegó muy fuerte, sobre todo Public Enemy. En la sala de juegos la gente ponía el radiocasete y bailaban break. También se comenzó a pintar graffiti”.

Las costumbres de los jóvenes, en efecto, estaban cambiando. Poco a poco, declinaban unos ochenta demasiado sintéticos y barrocos, incluso elitistas, para aquellos adolescentes en ciernes que vestían camisetas de smiley sin saber, siquiera, qué significaban. Como siempre, todo comienza por el círculo más cercano, a través del boca a boca. “En el colegio alguien me pasó una cinta. Estaría en Séptimo de EGB. La hermana de no sé quién había ido a trabajar a no sé dónde y yo terminé en mi habitación escuchando una sesión de acid house inglés”, cuenta Héctor sobre su primer contacto con la electrónica.

Un par de años antes de entrar en los noventa empezó a funcionar El Almacén, en Oviedo, donde al parecer ya se vendían pastillas de éxtasis. Y después llegaría La Botica, también en Oviedo, con Higinio a los platos, una de las figuras fundamentales para hablar de la expansión de esta música en Asturias. De aquella, prosigue Héctor, “pinchaban lo que nosotros llamábamos feeling: música oscura de guitarras y sintetizadores, tipo Peter Murphy o New Model Army. El techno se mezcló con eso, sobre todo en su vertiente trance”.

Si bien el concepto feeling constituye una suerte de localismo, lo cierto es que la onda siniestra todavía dominaba, como corrobora Oscar Mulero, productor, Dj y uno de los líderes espirituales de esta generación, que sonríe al pensar en aquellos pantalones negros con cremalleras que se llevaban, síntoma visible de una tardía influencia de la movida gótica. Matiza: “En los clubs donde comencé a pinchar se mezclaba el público de la electrónica con lo siniestro, new wave o industrial. En Madrid yo creo que había menos prejuicios. Aquí, en cambio, la gente del rock y del pop todavía tiene reticencias”.

Su diagnóstico coincide con el de Ernesto Avelino, cincuenta por ciento de Fasenouva, y miembro de los seminales Etika Makinal, uno de los primeros grupos asturianos en hacer música con máquinas. “Con los noventa asistimos en el ambiente de la música a la discusión de si un Dj era o no un músico. Ridículo. La gente del rock and roll, desde luego, estaba completamente en contra de ese tipo de prácticas. Les parecía una traición”. Prejuicios que la prensa de la época compartía y amplificaba, calificando de bakalao, despectivamente, a toda una serie de sonidos como el trance, el techno, el house, los broken beats o, incluso, el chill out.

Éxtasis

Tras la apoteosis de la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona de 1992, consecuencia de las políticas socialistas o puede que de la simple inercia que empuja la historia hacia adelante, lo cierto es que el Estado español estaba transformándose en una sociedad más abierta, tolerante, al menos de puertas para afuera.

La fiesta, como pasó a conocerse el salir por la noche hasta bien entrado el día, de discoteca en discoteca hasta que abría un after-hour, era un lugar abierto, en el cual podías “bailar codo con codo con cualquier quinqui que por la tarde te había dado el palo. Incluso te invitaba a una Coca-Cola”, recuerda Héctor Sandoval. Su visión es corroborada por otros, que señalan como podían o bien estar horas bailando sin hablar con nadie o bien tirarse toda la noche con una persona que no conocían de nada y con la que, además, no compartían nada más allá de ese momento. “Yo venía de la escena punk y hardcore y mi amiga con la que siempre iba a La Real era fan de Camela, que todavía no eran ni famosos”, señala otro de aquellos jóvenes ahora cerca de los cuarenta.

El momento económico, sin duda, era muy distinto. Según Ernesto Avelino, “a pesar de la crisis todo el mundo trabajaba. Todo el mundo tenía coche. Los sueldos no eran tan malos. La mayoría de la gente con la que coincidías por la noche contaba con recursos. La llegada de la clase trabajadora a esta escena se produce años más tarde, cuando el paradigma cultural se transforma”.

Para 1993 ya se puede hablar de una Ruta Norte asentada, que conecta Asturias con sitios como León, Valencia de Don Juan o, también, Ribadeo. En cuestión de un año se afianza una escena de pequeños clubs como el Química, el Rage o el Paranox, todos ellos en Gijón, que pasa a ser el epicentro de una red que también incluye el Cristal de Luanco o el FM de Pola. Junto a ellos empiezan a funcionar las sesiones de trance en antiguas salas de fiestas como el TIK, donde pinchan David y Nayo. O también La Real de Oviedo, sitio que muchos consideran el epicentro de la primera ola, hasta 1995.

“La primera fiesta gorda se monta allí. Habría a unas mil personas. Ese día recuerdo haber pensado que algo estaba pasando. Se hizo de domingo por la mañana. La llamamos la fiesta de los franceses, porque venía a pinchar una gente de Toulouse: Celine, siempre con sus gafas estilo Orbital, J-Rod o Pascal Kleiman, que pinchaba con los pies porque no tenía brazos. También pinchaban los fuertes de aquí”, explica Héctor Sandoval. Empezaban a sonar nombres de Dj’s asturianos como Eulogio, Alberto Palacios, Delgado o Nacho, que llevaba el Locomotive de Avilés.

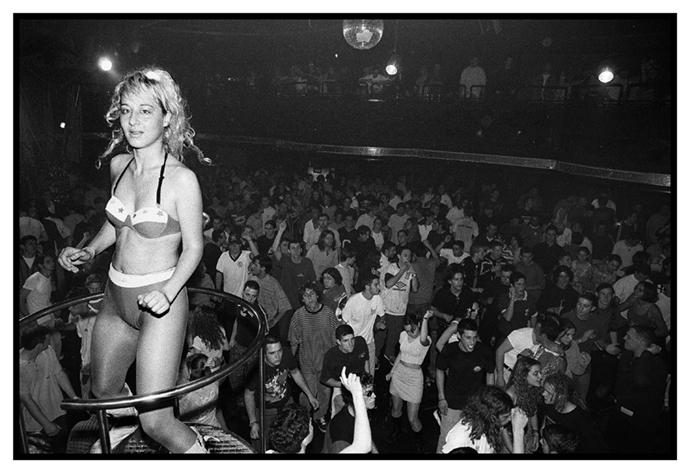

La Real de Oviedo fue una de las discotecas más famosas de España en los años noventa. Foto / Iván Martínez.

Al principio, coinciden muchos, “el ambiente era cero violento. La droga era muy buena, lo que de alguna forma fomentaba la camaradería. Todo el mundo te ayudaba y te ofrecía desde dinero para tomar una Coca-Cola a medio de transporte. Entre todos siempre nos arreglábamos. Se consumía éxtasis. Solo había un tipo pastillas, las perlas, que costaban 3.000 pesetas, pero con una de esas tirabas tú y tu colega durante un par de días”.

Los giros dentro del género se sucedían rápido y la información era cada vez mayor gracias a viajes a Madrid, nuevas tiendas de discos como Renegade Records o The Wave o, también, a programas de radio. Del trance más ambiental se pasa a un sonido más duro y repetitivo, de influencia inglesa, que mostraba referencias al techno de Detroit, una ciudad industrial que por aquel entonces estaba siendo desmantelada.

El principal responsable de este cambio de orientación, sobre todo en Asturias, es Oscar Mulero. Considerado por muchos como una especie de chamán, que podía resultar incluso tedioso en sus sesiones, el Dj madrileño ahora residente en Asturias no duda en subrayar la influencia del paisaje socio-económico en el tipo de música que empieza imponerse en todo el Norte del país, con fiestas verdaderamente masivas. En octubre de 1995, por ejemplo, se celebra, en el Pabellón de Exposiciones de Pola de Siero, Music On, una fiesta de 17 horas, con un cartel donde destaca la presencia de Laurent Garnier, ya entonces una estrella mundial. Junto con el poderoso directo de Sunflower, todos recuerdan el persistente olor a vaca, frío y humedad que se respiraba.

La Real de Oviedo

La Real de Oviedo, por aquel entonces, comienza a programar a las principales figuras de techno mundial. Nombres como Slam, Lady B, Derrick May o Robert Hood, todos muy importantes, que le valdrán una fama internacional solo comparable a Florida 135, en Huesca. Todavía hoy Mulero recuerda la intensidad que se respiraba entonces, en un ambiente permisivo en todos los sentidos: “He visto salir de la Real de Oviedo a unas 2.000 personas sobre las 11 de la mañana”.

Pero la noche, o la mañana, mejor dicho, no se terminaba allí, puesto que la fiesta continuaba. Después del Whippoorwill, también en Oviedo, salían coches para La Fábrica, en Gijón, donde a finales de los noventa llegó a pinchar Frankie Knuckles, uno de los padres del house. La cadena de afters y discotecas, después del Rocamar, podía terminar en el Berlín de Cabueñes, abierto hasta la madrugada del lunes. En palabras de Mulero, “se trataba de algo asombroso. La oferta musical era brutal. Los horarios, además, estaban perfectamente organizados. De los viernes en bares más pequeños a la Fábrica, ya el domingo, donde te encontrabas a unas 1.000 personas. Recuerdo fines de semana, de viernes a lunes, pinchando en 3 o 4 sitios. Y siempre había gente”.

Sin embargo, la popularidad conllevó una masificación que no fue sinónimo de éxito. Al contrario. La música, al parecer, se empezó a descuidar, ya que el público acudía igualmente. Los promotores y los Dj’s, por otra parte, dejaron de investigar y arriesgarse tanto. Y el ambiente, finalmente, también cambió. Como comenta Héctor Sandoval: “En La Real la cosa se desfasó. Quizás tuvo demasiado éxito y aparecieron los problemas, como peleas. Se perdió un poco la sensación de estar en familia. Había mucho intruso, gente que no tenía que estar allí porque no le interesaba la música”.

De un espacio de libertad donde escapar de las convenciones y las presiones sociales, se pasó a otra cosa distinta, a veces violenta. La prensa, a su vez, empezó a alertar sobre el masivo consumo de drogas, algo que en realidad está presente en muchas otras esferas, y no solo juveniles. En lugar de centrarse en la dimensión artística y social del fenómeno los medios se dedicaron a desdibujar lo que pasaba, llegando incluso, apostilla Oscar Mulero, a hacer daño, pues “nadie se preocupaba por ver el lado cultural. Es una bala perdida. Se podría haber canalizado como pasó en Berlín, que fue pionera en hacer de esto una actividad con repercusión económica”. Por no hablar del rechazo que producía entre muchos ciudadanos de bien encontrarse jóvenes a la salida de La Real, mientras iban a comprar el pan el domingo por la mañana.

A pesar de la persecución, la salud de la escena techno sigue siendo inmejorable. Aunque no en Asturias, donde la ausencia de público joven e interesado ha significado la práctica desaparición de todos los clubs, salvo alguna que otra honrosa excepción. Por otra parte, el giro hacia lo político que parte de la prensa cultural del Estado ha dado durante este último ciclo ha devuelto el llamado bakalao al centro del debate. Una fama póstuma salpicada de libros, reportajes y documentales que contrasta con la superioridad con que antes se miraba a la escena, llegando a ningunear a festivales como Sonar o, en Asturias, Phonotika, celebrado de 1998 a 2002. Preguntado por este intento de convertir la época y el sonido de los primeros noventa en alta cultura, Oscar Mulero no se puede mostrar más claro: “Me hace gracia. Está bien, chicos, pero llegáis cerca de veinte años tarde”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 49, MARZO DE 2017

You must be logged in to post a comment Login