Cultures

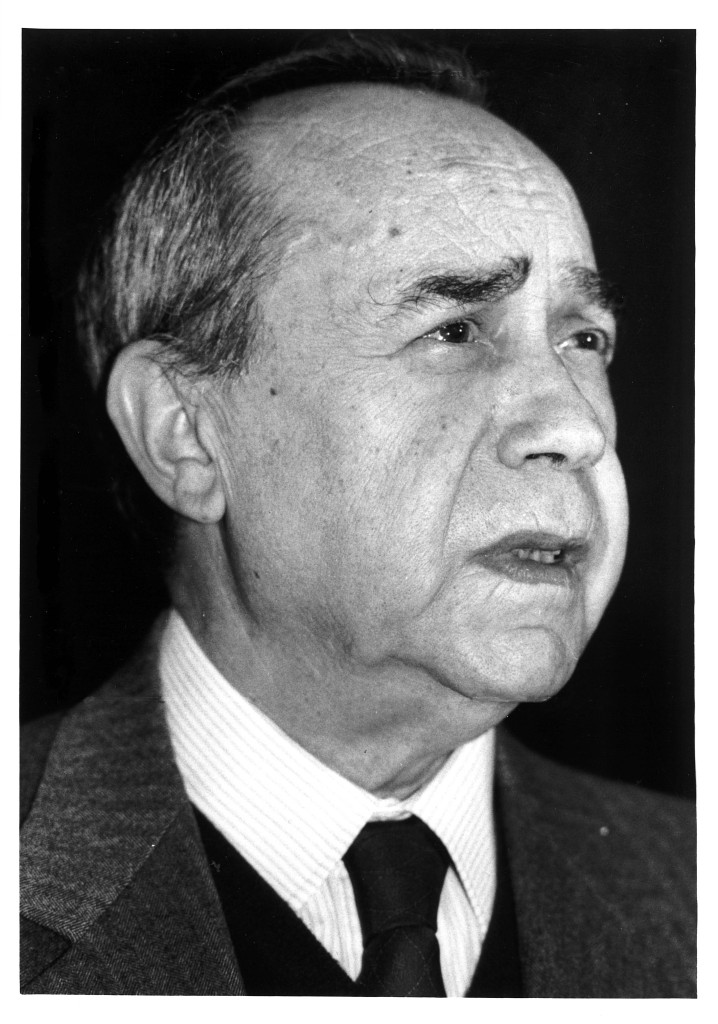

Sciascia, el centinela olvidado

Se cumplen veinticinco años de la muerte de Leonardo Sciascia. Un cuarto de siglo denso, complejo y vertiginoso, y un momento oportuno, como cualquier otro, para volver a él, al hombre, a su obra y a su legado, imprescindibles para descifrar las raíces de esta Italia enferma y finalmente siciliana, otra más de sus muchas anticipaciones. Tantas y tan dolorosas que, en sus últimos años, llegó a confesar su temor a decir cosas que podían llegar a suceder. Y que fatalmente acabaron sucediendo.

Joan Queralt / Periodista y escritor.

Más que en cualquier otro lugar, es en Palermo, la ciudad que nunca amó, donde se percibe con mayor intensidad el vacío de Sciascia, el silencio más estruendoso de esta Sicilia del siglo XXI, de Italia, Europa entera. Estaba en lo cierto el escritor de Racalmuto, el primero en advertir que Sicilia y sus males eran la metáfora del mundo que estaba por llegar. El primero también en anticipar que la línea de la palmera trepaba hacia el norte, y de ese norte al sur de otros nortes y así hasta el fin. Que la tinta de azufre de la mafia y de la corrupción con la que se había escrito la historia moderna de Sicilia iba a ser la misma que escribiría la crónica última del norte y, más allá de él, la del resto del planeta.

Leonardo Sciascia no pudo ver ni el acierto de sus intuiciones ni el fracaso de la razón. Ni cómo se materializaría -y hasta qué medida- su idea de la política como delito y la del poder como acto criminal. Se rindió, exhausto, atravesado por un cáncer que corroía su sangre a la par que el mal de sus profecías fluía por las venas de todas las geografías.

Tras su muerte, todo se cumplió escrupulosamente. Incluida la advertencia de su amigo Bruno Caruso al mes del fallecimiento: “La puntualidad de sus intervenciones se ha interrumpido bruscamente y ahora ciertos asuntos podrán ocurrir impunemente sin que a nadie más le importe”. Folena, el secretario del PCI siciliano en 1989, supo resumir en pocas palabras el difícil empeño que nos aguardaba: lo nuevo, apuntó, deberemos construirlo con los problemas y las dudas de Sciascia, con la cultura de la realidad, por incómoda y anticonformista que ésta sea.

Pero lo nuevo nació viejo. Lo naciente no sería más que la confirmación de las certezas sobre una realidad de la que no podríamos escapar, aquella que había intuido el maestro de Racalmuto con dolor y sufrimiento personales. Porque sabía que el futuro del mundo iba a ser terrible. Y cruel, con esa crueldad siciliana que él conocía mejor que nadie. “Este mundo terrible”, avisó quien fue un moralista en el sentido clásico de la palabra. Un moralista solitario, como le llamó Francesco La Licata. Uno que no se sustrajo a la piedad, hoy también perdida.

El fin de una época

Sciascia murió al mismo tiempo que se extinguían la especie cultural que representaba y el espíritu de la generación a la que perteneció. Su muerte coincidió, con una precisión cargada de simbolismo, con la extinción de su mundo y el de sus valores, y con una Italia que se precipitaba a cumplir una de sus más profundas mutaciones antropológicas. Su desaparición fue el punto y final de una época y por ello al vacío de su ausencia se añadió también una profunda sensación de melancolía. Un sentimiento de pérdida intenso, si bien minoritario en un país en el que, como dijo el preceptor Pangloss y repetirían los publicistas del nuevo régimen, “todo está lo mejor posible”. Un país opuesto cuando no antagonista feroz del humanismo y la moral volteriana del minero literario de Racalmuto.

Su tiempo histórico estaba demoliendo los últimos paisajes afines a hombres como él, enemigo mortal de toda forma de taumaturgia y fraude, “centinela que ante la inminencia de la noche insiste en iluminar las sombras de las cosas con la luz de las cosas mismas”. Ya desde la muerte de Pasolini se había convertido en una voz en el desierto, el único, como él mismo confesó, en seguir denunciando a gritos la deriva de la política y de la sociedad. Catorce años después del fallecimiento de Pasolini, la agonía de Sciascia era también la de la búsqueda de la verdad, la del primitivo ideal del bien común, la de la solidaridad orgánica de aquella Sicilia rebelde a su destino que le tocó vivir. Era, más aún, la extinción de su verdadera patria, la de la escritura y el espacio literario, incapaces ya de influir en la sociedad. Y quizá esa premonición, la postrera de sus intuiciones, anticipó su rendición frente a la muerte.

El fin de la Guerra Fría y en particular el período entre 1987 y 1992 tuvo importantes consecuencias para el futuro de la vida pública italiana, e impuso cambios significativos. El pacto entre la mafia y la Democracia Cristiana, que duraba desde 1948, se resquebrajó debido a que los democristianos ya no estaban en condiciones de garantizar la impunidad criminal, como quedó patente en el maxiproceso que se inició en Palermo en 1986. La crisis interna del sistema político acabó con los tres partidos políticos de referencia, la DC, el PSI y el PCI, y abrió un largo período de desestabilización política en el que, en los hechos, se fue consolidando el Piano de Rinascita Nazionale de Licio Gelli, que preveía el fin de los partidos políticos y la creación de una Italia bipolar y presidencialista. Sobre las cenizas de los viejos partidos surgió una nueva clase político-empresarial decidida a ser protagonista y a gestionar sus propios intereses.

La caída del Muro de Berlín supuso mucho más: fue la señal convenida para que los moralistas como Sciascia fuesen definitivamente expulsados del paraíso. Condenados al olvido o a las hogueras de la nueva Inquisición. Extinción que él mismo había anunciado en Negro sobre negro en 1984: “Diríase que está empezando una era de monstruos y fantasmas. Un tiempo de nostalgia por los cretinos adulterados y sofisticados del pasado, pero también de una violencia que amenaza borrar cualquier huella de civilización”. El libro “ya no era más un acto de reparación, lo que redime un hecho terrible”, y la literatura que amaba y en la que trató de moverse pronto sería sepultada por el espectáculo y los medios audiovisuales que tomarían el relevo. En la Italia telestupefacta, que bautizó su amigo Consolo, los intelectuales de su generación pronto se sentirían exiliados asaltados por una profunda melancolía. Melancolía no exenta de furor e impotencia ante un tiempo que ya no les pertenecía, antagónico a sus valores, inasumible para aquellos que, como ellos, creían que la verdadera identidad del hombre es moral.

Sciacia está enterrado junto a su esposa, Maria Andronico, en el cementerio de Racalmuto, donde nació. Foto / Emanuele Lo Cascio.

La muerte de la razón

También la razón, de la que Sciascia fue profeta, agonizaba en ese final de época que era 1989. “Aunque haya nacido y vivido mucho tiempo en Racalmuto, el país de un muerto al día, yo soy un hijo de la Ilustración y la Razón, hasta el punto de llegar a sufrir una especie de ‘neurosis de la razón’”, había confesado. Un acto de fe que justificaba con estas palabras: “Creo en la razón humana, y en la libertad y la justicia que surgen de la razón”. Convencimiento que traspasó a sus personajes literarios, armados de la convicción de que, ante la inevitable derrota, solo queda la posibilidad del testimonio que reafirme los valores de la razón, el derecho y la justicia. Así es para el minero del azufre de El antimonio, para el capitán Bellodi de El día de la lechuza, que, derrotado por la unión entre el poder de la mafia y el poder político, al final de la novela decide regresar a Sicilia para continuar su batalla. Y así es, con mayor intensidad, para sus personajes más emblemáticos (y queridos), el abogado Di Blasi de El consejo de Egipto y el hereje Diego La Matina de Muerte del Inquisidor, capaces de mantener “alta la dignidad del hombre” incluso en el momento de afrontar la tortura y la muerte.

Sciascia desapareció con la discreción personal con la que había vivido, y lo hizo en una despedida que le llevó a coincidir con su tiempo histórico en la frontera que marcaba el punto terminal de sus respectivos itinerarios; una doble partida natural y armónica, fiel al estilo de sus protagonistas. Impaciente, el siglo XXI se adelantaba una década a la cita. Y él, Nanà, pertenecía al XX, o incluso a siglos anteriores, al settecento quizás, cuando se habían consagrado los principios de la Enciclopedia de Diderot y los de Voltaire que llevaron a la Revolución francesa. Lo nuevo traía un lenguaje propio, ideas nuevas sobre la verdad y la memoria, sobre la justicia y la identidad; sobre la cultura y su papel, incluso sobre la literatura, vestida ahora con nuevos ropajes, definiciones impensables para su generación. El mundo se volvía cada vez más feroz y más ajeno, más propio de aquellos que no eran sus otros.

La historia soplaba hacia una dirección opuesta, y el escritor dejó paso a ese nuevo tiempo que exigía el color desde su alumbramiento y rechazaba el blanco y negro del pasado con el mismo desprecio que parecía mostrar por los vivos destellos de la razón. Él pertenecía a la historia en blanco y negro, a la crónica y a las imágenes de la Sicilia de Calógero Vizzini y Vito Ciancimino, la Italia de Moro, Berlinguer, Fanfani y Moravia. Una identidad gráfica creada por su amigo, el fotógrafo Ferdinando Sciana, a partir de las imágenes de esa Sicilia de fiestas tradicionales y liturgias que habían recorrido juntos y que documentó el fotógrafo de Bagheria.

El hombre y el escritor, gran parte de su obra, eran contemporáneos de los años de luchas y de las utopías en blanco y negro, con el gris abriéndose paso entre tanta certeza extrema. Le correspondía estética y éticamente. Correspondía a sus orígenes, al mundo descubierto en su infancia, a la miseria de esos años y a los fríos inviernos transcurridos en su escuela de Racalmuto. Negro sobre blanco, sus ideas se leyeron y difundieron en esa Italia de trabajadores, chimeneas y huelgas, piquetes y gases lacrimógenos que fotografió Tano D’Amico. La suya fue la Italia de Piazza Fontana, la de la muerte sin misterio del ferroviario Giuseppe Pinelli en la comisaría de Milán, y la de Giangiacomo Feltrinelli. Sciascia jamás pudo huir del blanco y negro. Y como todo está escrito, al final, exhausto de tanta injuria, terminó entre uno y otro, los colores del luto en Sicilia, su Sicilia.

Italia y Sicilia que no llegó a ver

Leonardo Sciascia murió dos años después del fin del maxiproceso, antes también de la desaparición de la aparentemente eterna Democracia Cristiana y del juicio a Giulio Andreotti, del fenómeno de los arrepentidos y de la estrategia terrorista de la Cosa Nostra de Totò Riina con la larga secuencia de asesinatos de 1992 en Sicilia y atentados en Roma, Milán y Florencia en 1993. La Italia que estaba por nacer, y que él no tuvo oportunidad de conocer, trajo la aparición, en 1990, de la Liga Norte, Tangentópolis, la tardía condena de la mafia por Juan Pablo II en tierra de Sicilia, la captura de Totò Riina y Bernardo Provenzano, la posterior crisis de Cosa Nostra y las fracturas cainitas en el Tribunal de Palermo. Tampoco alcanzó a ver la llegada de Berlusconi a la política y su largo y polémico período de dominio institucional, sus ataques a la magistratura, la difusión de la ilegalidad y la corrupción de la nueva casta política que sustituiría a los democristianos, la pérdida de civilidad, esa que él tanto había defendido.

Desde su desaparición, ninguno de sus lectores ha podido sustraerse al recuerdo del escritor y a la pregunta recurrente sobre cuáles hubieran sido sus reflexiones y su angustia sobre el final de la Democracia Cristiana, el juicio a Giulio Andreotti, las tratativas de algunas de las instituciones del Estado con Cosa Nostra, los mil y un escándalos que confirmaban sus peores profecías. ¿Qué podría pensar el celoso observador de las leyes de un proceso que estaba demoliendo el edificio de la justicia y, uno tras otro, los principios que guiaban su conciencia civil y su escritura? ¿Qué hubiera escrito sobre estos acontecimientos que cambiaron el rostro y la historia de esta Italia que, como afirma el periodista Saverio Lodato, considera la justicia un lujo que el país, como es, no puede permitirse? ¿Qué haría hoy el hereje de Racalmuto que proponía el conocimiento y, en primer lugar, el conocimiento de la verdad en este mundo sin verdad, sin moral y sin tabaco, en el que la ignorancia y el miedo han sustituido las dudas y el deseo de comprender, cuando el poder y con él la vida se degrada imparable en la viscosidad de lo mafioso?

“Este es un país que ha santificado a Sciascia, ha santificado a Pasolini, incómodas conciencias críticas de la nación, pero los ha santificado solo después de la muerte, mientras en vida los había demonizado”, ha escrito el juez Roberto Scarpinato, heredero intelectual del escritor. Cabría añadir que, si la santificación a la que alude el magistrado tuvo lugar, su demonización posterior aprovechó el contexto más favorable a esa voluntad real de olvido y omisión: cuando la religión de la cultura comenzó a mostrar sus iglesias vacías, la profunda crisis de fe de sus fieles y eclesiásticos, su progresiva pérdida de valor y protagonismo social y la consiguiente merma de autoridad e influencia de sus santos, nuevos y antiguos.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 35, NOVIEMBRE DE 2014

You must be logged in to post a comment Login