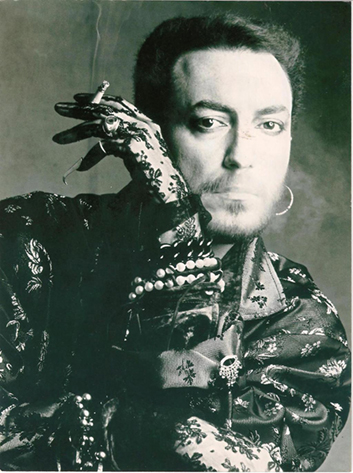

La tumba de Tino Casal en Tudela Veguín, visita obligada para muchos de sus seguidores. Foto / Rafa Balbuena.

Rafa Balbuena / Periodista.

El cementerio de Tudela Veguín, en lo alto de este pueblo del concejo de Oviedo, solo abre tres veces por semana. Es un recinto alargado en forma de pasillo, sin barroquismos, bien estructurado y cuidado, con pequeños parterres ajardinados y un fondo de tumbas y panteones sobrios y poco ostentosos. Antes de llegar a esta zona, el resto del camposanto lo componen varias calles de nichos, uno de los cuales, sencillo a más no poder, es el que más visitas recibe al cabo del año. Con la peculiaridad de que la gran mayoría de los que vienen a honrar los restos de quien allí reposa ni tuvieron parentesco con él, ni le conocieron, ni llegaron a verle jamás sobre un escenario. Pero todos tienen en mente su irrepetible estampa y todos, sin excepción, contienen repentinamente el aliento al encontrar –no sin cierta dificultad– la discreta, simple y casi anodina lápida en la que se lee “José Celestino Casal Álvarez, Tino Casal, † 22-9-1991 a los 41 años. DEP”.

El Gran Casal, del que este 2016 se cumplen 25 años de su muerte, descansa en una tumba que es la antítesis de la estética glam y desbordante que proyectó durante su tiempo en este mundo. Pero, casualidades de la vida –o de la muerte–, ese humilde trozo de mármol ejemplifica la forma en que ha quedado fijada su memoria en el imaginario colectivo durante este cuarto de siglo.

Y es que a día de hoy muchos pensarán que Tino era un hortera, un figurín estrambótico, o, tirando por alto, un cantante de gran voz lastrado por el exceso de parafernalia, no sin algo de razón. Otros, por contra, lo consideran un genio total, un artista visionario que destacaba tanto por sus dotes musicales como por su talento pictórico y escultórico. Los más lo seguirán ignorando sin intención de valorar su legado, entre la desidia y la anécdota de otros tiempos ya bien amortizados. Y otros, en fin, quizá crean que la verdad, incluyendo la que rodea la memoria de Casal, esté en el justo punto medio: donde ni el santo es todo virtud, ni el delito es sinónimo de castigo.

Diez años sin reeditar

El destino siempre se reserva jugarretas crueles y, para muestra, fue el propio Tino quien supervisó su primer “Grandes éxitos”, publicado a los pocos días de su muerte y que a la postre sería su epitafio casi definitivo. Un “hasta aquí hemos llegado” que recoge sus principales singles y canciones de los elepés que publicó entre 1981 (“Neocasal”) y 1989 (“Histeria 1990”). Fueron las únicas canciones disponibles del artista durante la década de los noventa, dejando al resto de su producción en un limbo en el que aún duermen piezas de interés. Más allá de la metáfora, es cierto: los singles que publicó en los años setenta, alejados de su estilo posterior (Olvidar, recordar, Emborráchate) no han vuelto a ser reeditados, ni aún en los días de esplendor comercial de Casal. Y no digamos ya los tres discos pequeños que grabó con Los Archiduques entre 1967 y 1970, cuyos dueños de los derechos de edición, como suele decirse, ni están ni se les espera. Extraña circunstancia que relega a los originales a simples (aunque cotizadas) piezas de coleccionista, o a pasto de seguidores del “freakbeat” y de las rarezas en vinilo del pop europeo de esa época.

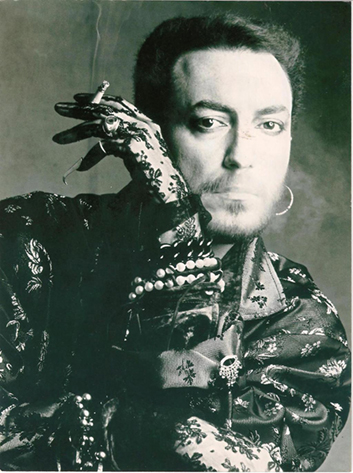

Fotografía promocional de Tino Casal.

Con todo, la llegada del año 2000 y el inminente revival ochentero que se avecinaba amagó una nueva oportunidad para sacar buen jugo a la obra de Tino Casal. Bajo el título “Casal Vive”, la discográfica EMI publicó un nuevo recopilatorio, con la novedad de incluir varios temas remezclados por Abel Arana y Juan Belmonte (Pumpin’ Dolls). La jugada pintaba óptima y, de hecho, el doble cedé entró en las listas de la extinta AFYVE, certificando unas ventas aceptables. Sin embargo, las desavenencias entre Julián Ruiz, productor de los temas originales, y los entonces bien avenidos (y muy cotizados) Pumpin’ Dolls trascendieron más allá de los despachos. Al parecer, Ruiz detestaba abiertamente las maneras bailables que los remezcladores imprimieron a las canciones de Casal, bajo una supuesta promesa hecha a Tino de que “nunca tocaría su material”. Pumpin’ Dolls afirmaban por su parte que una “mano negra” del entorno de Casal retenía las cintas máster de Tigre bengalí, su pieza fetiche del asturiano y a cuyo sonido prometieron “hacer justicia” en mejor ocasión, cosa que ya nunca se llegó a dar: Arana y Belmonte se tiraron los trastos a la cabeza un tiempo después y ahí acabó todo experimento con la música de Tino.

El fantasma de modernidad y ciencia ficción que durante décadas se asoció al año 2000 ni siquiera duró 365 días, y se esfumó sin dar opción a recuperar al “archiduque de la Movida”, forzado mote que llegaron a colgarle en los días de Eloise, uno de sus mayores éxitos. Sin embargo, en 2004 se volvió a dar un paso importante: José Antonio Quirós estrenó su documental Gran Casal, me como el mundo, hecho a base de testimonios de amigos y familia de Tino, desde su infancia en Veguín hasta la fatídica noche de su accidente en la M-500 de Madrid. Una narración coral tan abigarrada, fragmentada, colorista, multidireccional y contradictoria como la propia vida de su protagonista, y por ello su mejor biografía hasta ahora. No cabe decir lo mismo de Tino Casal, más allá del embrujo, libro escrito por Gerardo Quintana en 2008, que pese a sus loables intenciones y a un esfuerzo de documentación apabullante, peca de un tono hagiográfico y refinado en el que brillan todas las luces de Tino, tapando con extraño pudor las inevitables sombras que se esconden tras el personaje y, sobre todo, tras la persona.

Después, otra vez el silencio, solo roto por ocasionales reediciones que, pese al derroche de medios (rarezas, maquetas, temas en inglés, reproducción al detalle de los diseños originales), llegan tarde. La industria musical no ha sabido reponerse de los desajustes que trajo Internet y los discos a la antigua usanza son ahora cosa de minorías más o menos selectas, que no satisfacen las cuentas de las multinacionales. Y, en estas, la música de Casal ha quedado ahí, prácticamente en el mismo sitio donde nos dejó un 22 de septiembre de 1991. Un final que roza el de los mitos de la tragedia clásica: el artista que, joven y digno, alcanza su cima para desaparecer justo después, de un fogonazo súbito.

Quizá el destino no haya sido justo al parar todos los tiempos de Tino, pero, mientras, el cementerio de Veguín sigue recibiendo visitas de personajes con peinados imposibles y ropas estrambóticas, que buscan esa tumba modesta para rendir pleitesía al Gran Casal. Allí, envueltos en un silencio tan impropio como evocador, esos insólitos peregrinos siguen y seguirán honrando al que fue, con justicia o sin ella, el absoluto y único rey del glam que haya dado jamás la tierra asturiana. Por los siglos que hagan falta.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 43, MARZO DE 2016

You must be logged in to post a comment Login