Afondando

Volver al 17 después de cumplir un siglo

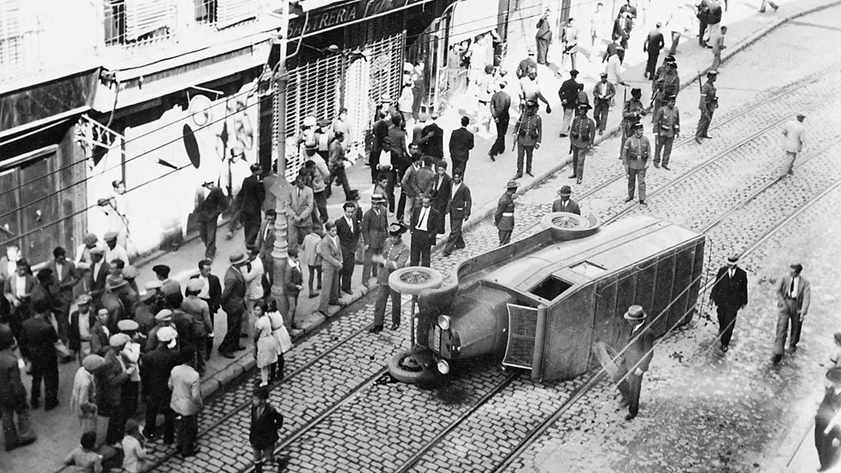

Barricada en una calle de Barcelona.

Ramón García Piñeiro / Historiador.

En octubre de 1917 nació Violeta Parra, “la hermana del sueño”, y los bolcheviques de San Petesburgo incendiaron los sueños de los proletarios del mundo con su audaz asalto al Palacio de Invierno, creando el gran mito subversivo del siglo XX. Ante la atónita mirada de los poderosos, la posibilidad de un paraíso igualitario en la tierra distaba de ser una quimera. No remitía el atronador estruendo de la Gran Guerra, en cuyos campos de batalla se desangraba la juventud europea, pero del fragor de los combates brotaba un viento de cambio que hacía tambalear los tronos de las más rancias testas coronadas.

En España, primero los militares, luego las fuerzas burguesas excluidas del turno dinástico y, finalmente, los obreros desafiaron a una monarquía oligárquica. El 1 de diciembre se fundó el periódico El Sol, un símbolo del periodismo moderno. En opinión de Juan Antonio Lacomba, como vértice de confluencia de viejos y nuevos conflictos, aquel fue “el año clave para entender la crisis contemporánea de España”. ¿Necesitamos más motivos para, al cabo de un siglo, volver a 1917?

Contexto y morfología de una crisis

La neutralidad española en la I Guerra Mundial fue el crisol en el que se moldeó “la triple crisis de 1917”. España sustituyó como proveedor a las potencias beligerantes en los mercados internacionales, pero el súbito y especulativo crecimiento económico que se derivó de ello acentuó la polarización social. La “inflación y acaparamiento de beneficios” de la burguesía de los negocios coexistió con la pauperización de las capas populares por el desenfrenado encarecimiento de las subsistencias, el fraude en su calidad y peso y el desabastecimiento del mercado interior, agudizándose los desequilibrios regionales, los desajustes productivos sectoriales, el conflicto de clase y, como corolario, la fractura social. Al desigual reparto del torbellino de riqueza que fluyó hacia España se unió, a partir de 1916, la crisis de trabajo, circunstancia que aproximó la llama del estallido revolucionario al polvorín social.

En este contexto, se dispararon las alarmas cuando se insubordinó la mesocracia militar del Arma de Infantería, compuesta por los uniformados cuyo escalafón oscilaba entre los rangos de suboficial y general, los cuales, dado su destino profesional y escala cerrada, carecían de expectativas de una rápida promoción por méritos de guerra. Empobrecidos por la galopante inflación e indignados por los no menos meteóricos ascensos de los militares involucrados en las guerras coloniales, se organizaron en Juntas de Defensa del Arma de Infantería para salvaguardar sus intereses corporativos.

Se ordenó su disolución y los principales promotores fueron arrestados, pero, tras difundir el 1 de junio un sedicioso comunicado que incluía una velada amenaza de golpe de Estado, el Reglamento de este insólito grupo de presión fue legalizado, a instancias del propio rey, el 12 de junio por el Gobierno conservador de Eduardo Dato. Como destacó Emilio Mola, se consumó un acto de claudicación del poder civil ante el militar sin parangón en un marco constitucional. Joaquín Sánchez de Toca tildó de monstruosidad que los institutos armados se arrogasen los derechos sindicales de los inermes blandiendo “las mismas armas que el poder público les ha confiado”.

Abierta la veda, tomó el relevo una amplia conjunción de fuerzas burguesas excluidas del turnismo dinástico, las cuales, por iniciativa de los nacionalistas catalanes, el 19 de julio de 1917 constituyeron la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona. Reclamaron la formación de un Gobierno provisional representativo -de composición “asambleísta”-, la convocatoria de un proceso electoral limpio para conformar unas cortes constituyentes y la recomposición del sistema político desde una perspectiva más democrática y descentralizadora, pero, en puridad, con un propósito contrarrevolucionario: “Para impedir la revolución social era necesario hacer la política”, sentenció Francesc Cambó, su principal promotor.

La tercera y última andanada de la crisis del 17 fue protagonizada en el mes de agosto por el proletariado español, ante el que las autoridades sustituyeron la condescendencia observada con militares y burgueses liberales por la brutalidad represiva. Pese a que la huelga fue pacífica, se saldó con 80 muertos, 156 heridos y más de 2.000 detenidos. La vida de un trabajador, puntualizó el capitán general de Madrid, “vale 0,15 pesetas, lo que cuesta un cartucho”. En una publicación obrera se auguró que los vientos de odio sembrados por el Ejército con su desproporcionada intervención “lo mismo pueden ser chicos que devastadores”.

Los trabajadores se embarcaron en un conflicto “sin plazo definido de terminación” y por un cambio de régimen político porque el Gobierno había hecho caso omiso de la exitosa huelga promovida el 18 de diciembre de 1916 para protestar por el súbito encarecimiento de las subsistencias y la “criminal” guerra de Marruecos. Tras acordar el 20 de noviembre de 1916 un pacto de unidad de acción con la CNT, los socialistas, con la adhesión de los reformistas, transformaron su conjunción electoral con los republicanos en un acuerdo de colaboración para derribar al Gobierno, sin descartar el cambio de sistema político, mediante una acción revolucionaria, cuyo inicio se anticipó al 13 de agosto por la declaración de la huelga ferroviaria que tuvo a Valencia como epicentro. En concordancia con lo reclamado por los promotores de la Asamblea de Barcelona y, en cierto modo, por los militares junteros, la formación de un Gobierno provisional encabezado por Melquiades Álvarez y la celebración de elecciones sinceras para conformar unas cortes constituyentes fueron las principales exigencias planteadas por los revolucionarios.

Daniel Anguiano, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro y Andrés Saborit, en el penal de Cartagena (Murcia) por organizar la huelga de 1917.

Repensar la huelga un siglo después

El balance de la primera huelga general revolucionaria del siglo XX en España fue ambivalente. Dada la desproporcionada contundencia con la que se combatió el movimiento, aparentemente se saldó con un fracaso, pero, a medio y largo plazo, contribuyó a que se alcanzaran los objetivos pretendidos por los convocantes.

La severa condena impuesta en Consejo de Guerra a los integrantes del Comité de Huelga, integrado por Julián Besteiro, Andrés Saborit, Daniel Anguiano y Francisco Largo Caballero, suscitó un clamor popular de indignación que, en las elecciones del 24 de febrero de 1918, los aupó en volandas hasta los escaños del Congreso de Diputados, donde conformaron, con Pablo Iglesias e Indalecio Prieto, una significativa minoría parlamentaria. En Mis recuerdos, Largo Caballero sostuvo que aquel desafío no fue en vano, ya que acabó con “el turnismo canovista” y, en expresión de Julián Zugazagoitia, fue “el primer rejón serio que se clavó a la Monarquía”. El origen del “clamoroso triunfo” en las elecciones del 12 de abril de 1931, apostilló Andrés Saborit, estuvo en la huelga de 1917.

El conflicto desnudó las contradicciones, ambigüedades e incongruencias del discurso socialista a propósito de dos expresiones de lucha obrera, ante las que sus principales dirigentes exhibían no pocas reticencias: la huelga y el uso de la violencia en contextos conflictivos. ¿Cómo un partido que caracterizaba a la huelga como “arma de doble filo” y recomendaba insistentemente que la protesta obrera se expresara en términos pacíficos podía hacerse súbitamente revolucionario tras un largo periplo de acción política legalista e institucional?

Para agudizar esta contradicción, Eduardo Dato interpeló a los diputados socialistas en estos términos: “¿Por qué camino lleváis al PSOE, que siempre ha repudiado la huelga general?”. Estas vacilaciones fueron reconocidas por Indalecio Prieto, quien lamentó que el movimiento de agosto hubiera sido anunciado con antelación y, sobre todo, que se hubiera renunciado explícitamente al uso de la fuerza. Si se pretendía cambiar el régimen político, sentenció, no cabía otro proceder que actuar por sorpresa y con contundencia.

La huelga de 1917 alteró el orden sucesorio dentro del PSOE ante el irreversible declive de Pablo Iglesias, ya muy enfermo, y su inminente relevo como líder. Según Andrés Saborit, fue ideada y conducida por Julián Besteiro, quien, en su dirección del conflicto, reprodujo el guión de los mencheviques en 1905. En su intervención parlamentaria del 28 y 29 de mayo de 1918 reconoció que anticiparon la convocatoria de huelga, pese a que no estaba suficientemente preparada -precisamente a él le correspondía dar el pistoletazo de salida con la publicación de un artículo titulado “Cosas veredes” en El Socialista-, porque urgía facilitar el acceso de la burguesía liberal al poder para estimular el desarrollo capitalista en España. Sin ese proceso previo, a su entender, el proletariado nunca adquiriría la fuerza y la consciencia necesaria para imponer su propio proyecto social.

Dado su sacrificio como infantería del combate para satisfacer los intereses de clase de la burguesía “a la europea”, no acertó a comprender por qué razón no contó con su apoyo, ni con “la aquiescencia de una parte de la fuerza armada”. Hizo caso omiso, asimismo, de un consejo reiterado por Pablo Iglesias hasta la saciedad, quien siempre sostuvo que todo movimiento que no elegía su momento estaba llamado a la derrota. Por este doble error de cálculo, declinó su influencia política en beneficio de otras estrellas emergentes del socialismo español, como Largo Caballero e Indalecio Prieto.

Las semillas de la polarización

La efímera unidad obrera exhibida durante el conflicto fue un espejismo que, una vez disipado, contribuyó al distanciamiento de ambas fuerzas, cuya ruptura escenificaron en noviembre de 1917. Dada la desconfianza mutua y la saña con la que se venían combatiendo socialistas y anarcosindicalistas, no dejó de sorprender que alcanzaran un acuerdo de colaboración en noviembre de 1916, así como que los libertarios, durante la movilización de agosto, adoptaran un perfil bajo, cedieran a los socialistas todo el protagonismo y consintieran que un conflicto nacido por causas sociales derivara en una movilización de inequívoco sesgo político. Defraudada tras una fallida experiencia que no estuvo encaminada a la destrucción del poder, en la CNT se reafirmaron las convicciones apoliticistas y los partidarios de combinar la lucha estrictamente sindical con la acción directa, tendencia que se verá reforzada con la fundación de la FAI en 1927.

La huelga de 1917 tuvo seguimiento en zonas urbanas, donde no faltó la violencia.

En la triple crisis de 1917 germinaron las semillas de polarización social que eclosionaran, con toda su antagonista virulencia, en la Guerra Civil. El neopretorianismo decimonónico de los espadones militares se reencarnó revitalizado en el movimiento juntero, una rebelión de burócratas armados con la que el Ejército recuperó, con la connivencia del rey, su condición de grupo de presión política más determinante del país. Pese a la inclusión de sedicentes contenidos regeneracionistas y liberalizadores en sus proclamas, durante la crisis de 1917 los militares se alinearon inequívocamente con la reacción y, ante el previsible desmoronamiento del artificio político de dominación social urdido con la Restauración, se mostraron dispuestos a asumir la gobernación del país, propósito que confirmaron con la dictadura de Primo de Rivera en primer término y, a más largo plazo, con el represivo régimen franquista. La crisis de 1917, sostuvo Payne, proporcionó al Ejército el enemigo en el que volcar su resentimiento.

Con el Ejército como baluarte y mascarón de proa del bloque integrista, a partir de 1917 se produjo un reagrupamiento de las fuerzas burguesas, las cuales conformarán desde el punto de vista sociológico el bloque sublevado en julio de 1936. Ante el primer seísmo revolucionario del proletariado español, con epicentro en agosto de 1917, la pusilánime burguesía comercial, industrial y financiera española abjuró de sus no menos epidérmicas veleidades democratizadoras, se acomodó definitivamente al orden tradicional y se fundió con el bloque oligárquico que detentaba el poder, secundando a los militares en su viraje hacia una versión reaccionaria del conservadurismo. Solo un sector de la pequeña burguesía progresista, poco significativo cuantitativamente, pero relevante desde el punto de vista cualitativo, siguió postulando que la modernización de España dependía de su convergencia interclasista con las fuerzas evolucionistas del proletariado, con las que protagonizó la efímera experiencia reformadora de la II República.

No sin amargura, tras las tentativas de 1909 y 1911, con la huelga de 1917 el proletariado español se hizo contemporáneo. No en vano, Tuñón de Lara la ha caracterizado como “el primer conflicto a lo siglo XX”. Por primera vez, de forma consciente, organizada y planificada, irrumpía en la escena como actor principal para propiciar, con la fuerza que le confería la unión de clase y la huelga como principal forma de lucha, un cambio político, incluso un cambio de sistema. Aunque salió a la palestra por motivos análogos a los esgrimidos por los militares y la burguesía regeneracionista, en el mes de agosto constató que ni unos ni otros estaban dispuestos a admitir al movimiento obrero como compañero de viaje.

De hecho, provocó con su irrupción pública una reconfiguración del bloque dominante y una recomposición de los resortes represivos, en los que se confirió al Ejército una función directriz que adquirirá proporciones devastadoras bajo el régimen de Franco. Su orfandad quedó magnificada por su descoordinación con los ciclos y ritmos de protesta del proletariado agrícola, quien protagonizó también en solitario agónicas y frustrantes revueltas campesinas en 1918 y en 1919. La repetición de los mismos errores en octubre de 1934 demuestra hasta qué punto no se extrajeron del aquel aleccionador episodio las enseñanzas pertinentes, principalmente por la escasa capacitación teórica de los principales líderes del movimiento obrero español.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 51, JULIO DE 2017

You must be logged in to post a comment Login