Afondando

Los ecos de la Movida en Asturias

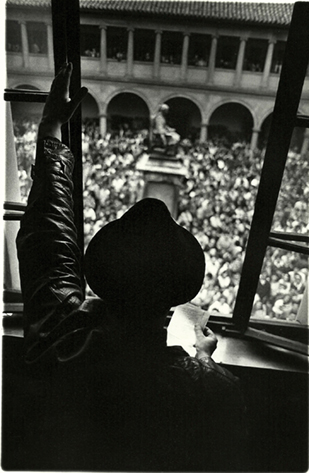

Antón Reixa da el pregón de la Moviduni en la Universidad de Oviedo, organizada por los jóvenes de ‘Hojas Universitarias’ en mayo de 1986. Foto / Paco Paredes.

Alfredo Aracil / Investigador y comisario de exposiciones.

Casi todos desmienten la versión oficial. La Movida, parida en Madrid y exportada a toda España, nunca tuvo lugar. Y menos en Asturias. Aunque los que la vivieron, al mismo tiempo, no dudan en presentar aquellos años como un momento de efervescencia, libertad y agitación: la extensión de la cultura underground a todas las capas sociales. Mientras los más cautos le dan un valor subjetivo acorde a su entonces juventud, otros no dudan en calificarlo como el movimiento cultural más importante de la segunda mitad del siglo XX.

¿Cómo relatar, pues, algo que nunca existió y sin embargo forjó nuestro presente? De la memoria de los distintos entrevistados para este artículo no solo emerge la recepción de una estética. También se deja entrever una transformación profunda: de la lógica del posfranquismo a los primeros días de la democracia, donde la politización y el compromiso dieron paso a una cultura finalmente domesticada, pensada solo para disfrutar los momentos de ocio; ciertamente hedonista, aunque en absoluto crítica.

Dos hipótesis históricas

1. Del lado de la investigación participativa, para el ahora promotor musical Toño Barral, crítico con el término Movida, aunque no tanto con sus mitos, 1980 supone un año decisivo en lo musical, que marca el comienzo de una nueva era. “La última ruptura generacional que hubo en España, cuando se termina de una forma drástica con la generación anterior”. Lejos, pues, de cualquier tipo de continuidad, en su opinión “este movimiento se va preparando al tiempo que se producen varios cambios políticos, sociales y económicos”.

Las primeras elecciones municipales (1979) allanan el camino para que, a pesar de la superveniencia de las leyes franquistas, “los Gobiernos de la UCD dejasen hacer. Nunca hubo, de hecho, tanta libertad como entonces. En las noches y en las calles, era un ambiente completamente libertario o, como lo llamaban nuestros mayores, de libertinaje. La gente iba a Bilbao a comprar droga y también estaba aquello de bajarse al moro. Mientras que la contracultura estaba a la búsqueda de experiencias trascendentales y místicas, la heroína se impone a finales de los setenta, cuando empieza a haber más dinero. Hay que recordar que, de aquella, con 500 pesetas al día te pegabas una vida de la hostia”. Un cuadro de permisividad que contrasta con el clima de unos años antes, 1975 y 1976, repleto de huelgas, manifestaciones y lucha social.

2. Más allá del testimonio directo, la vía especulativa, más experimental, trata siempre de poner en riesgo el relato heredado. En ese sentido, una posible fecha para el origen de los ochenta en la cultura pop asturiana se retrotrae varios años, a 1975; cuando Eduardo Haro Ibars, viviendo en Quintes, publica en la Editorial Júcar, del gijonés Silverio Cañada, su ensayo Gay Rock. Un libro fundamental para entender la construcción del nuevo contexto estético al margen de rupturas, en tanto que heredero de los sesenta y del hippismo tardío.

Una propuesta que no solo se queda en lo musical, atendiendo a diversas transformaciones de índole sexual y política, como el papel de la homosexualidad en la configuración de la sensibilidad de los ochenta. Aunque más una tendencia que una voluntad política, se trata, como veremos, de un gay de diversión nocturna, un gay banal, desideologizado y desorganizado. Gay rock, a su vez, vaticina el abandono del compromiso político, fagocitado por la maquinaria del consumo y la droga del aura fría, la heroína. Consecuencia a largo plazo del boom económico de la España desarrollista, aunque muchos de sus protagonistas lo niegan abiertamente, la Movida incorporó a su imaginario ciertos gestos y referentes de las catacumbas de la cultura underground, cuando las promesas del hippismo se volvieron pesadillas.

Síntesis

Ni la historia se puede reconstruir por medio de cortes bruscos, ni la hipótesis especulativa resulta del todo satisfactoria, ya que siempre se necesita algún punto de apoyo, algún hecho, más allá de lo hipotético. Tampoco vale tirar de relaciones de amistad como las que unían a ciertos personajes del Madrid moderno con Juan Cueto o José Luis García Delgado, por citar a dos personas relevantes en la “inteligencia” asturiana de la época.

Gente de la generación de finales de los años cincuenta, como Toño Barral, más que en la calle los sitúan en “los restaurantes caros y los pubs de diseño, como el Pick Up, que diseñaba Chus Quirós”. Y cita en cambio a personajes como Enrique Bueres y su mítico programa en Radio Asturias “El expreso de medianoche” o bares de Oviedo como La Santa Sebe, El Garaje Hermético, Plaká, Misa de Doce, El Hangar, La Caverna o el Berlín. “Un recuerdo especial merece el Factory, que montó una gente que vino de Madrid a mediados de los ochenta, capitaneada por Monti, un luanquín que había montado La Vía Láctea, uno de los templos de la Movida en Malasaña. Con ellos vino Poch cansado del ambiente jonki de Madrid. Durante un tiempo vivió aquí, pinchando música en lo que ahora es El Antiguo”.

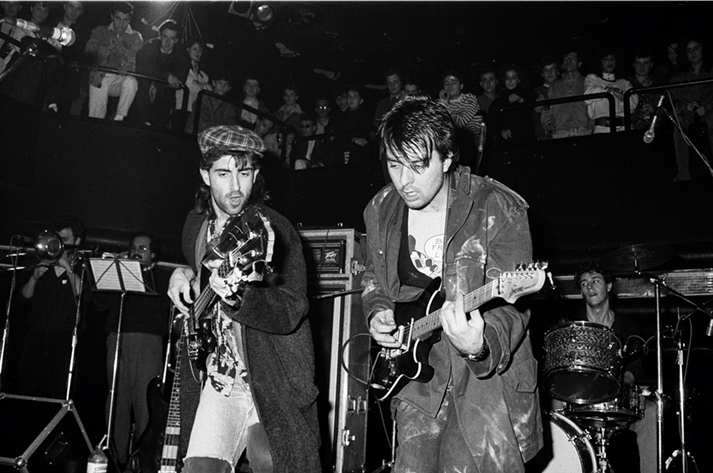

Poch, de Derribos Arias, vivió y fue popular en el Oviedo de los años ochenta. Foto / Paco Paredes.

Del cantante de Derribos Arias, que también llegó a tocar esporádicamente en una banda de Oviedo, se acuerda también Nacho Álvarez, ex-Manta Ray: “Te lo solías encontrar tirado por las calles del Oviedo Antiguo”. Por supuesto, luego estaba la Santa Sebe, “allí había pintores, fotógrafos, poetas, periodistas, músicos, rollo generacional”, señala Barral. “La Santa era alucinante. El bar mismo lo era, y había gente muy pintas”, matiza Boni Pérez, que no duda en reseñar el papel que tuvo la estética gay, aunque “no como una cosa organizada”. Para él, sin embargo, además del Arca de Noé, el Metro y el Acapulco de Gijón, por donde pasaron Gabinete Caligari, Derribos Arias o Aviador Dro, “el bar mítico de los primeros ochenta es El Desguace, cerca de donde está ahora el Mercado de San Agustín de Gijón. Allí encontrabas a todo el mundo. Luego llegó Sed de Mal, en la calle Dindurra, donde el actual Savoy, que empezó muy bien hasta que se llenó de gente del PSOE local”.

Recuperando, de esta forma, la fórmula del propio Haro Ibars: toda exégesis de los ecos de la Movida en Asturias ha de dar cuenta de “la eclosión de salas de conciertos, bares, publicaciones, galerías de arte, grupos musicales y sellos independientes que se ponen de moda”. Aquí, la explicación de Toño Barral –la de grupo de veinteañeros cansados de cantautores progres, que exprimen su conquistado derecho al ocio en un puñado de bares y salas de conciertos de Oviedo como el Garaje Hermético, Metro o la Sala Brujas–, convive forzosamente con otros puntos de vista, como el de Boni Pérez, que habla de la existencia de “personajes y grupos puentes”.

En esa línea, puede que diacrónica, encontramos experiencias como la de Tete Bonilla, luego vocalista de La Banda de Tren, una banda seminal que hunde sus raíces en la década de los setenta, cuando “un grupo de rock si quería tocar en una fiesta de pueblo tenía que competir con las orquestas. Estas hacían tres pases, y tú hacías tres pases, pero de rock and roll, tocando versiones de Lou Reed”. En 1975 Tete Bonilla tenía 16 años. Entonces su relación con la música era como la de cualquier adolescente que “va descubriendo grupos por medio de los hermanos mayores de sus amigos, comprometidos políticamente y tremendamente influidos por el mito de Woodstock”.

Antes de la aparición de Paradiso y sus todavía famosos discos de segunda mano, otra forma era “la tienda Discoteca, en Gijón: uno de los puntos donde nos juntábamos algunos chavales. En las cabinas pasábamos toda la tarde, aunque comprar poco. Te dejaban pagar con bonos, a crédito”. Ya como músico en ciernes, se interesó primero por el folk, “posiblemente porque era más fácil coger una guitarra acústica y hacer algo. Aunque la canción protesta y la generación de los cantautores no nos había dejado de interesar. Con aquellos años eres una esponja: te sabías igual de bien el LP de Paco Ibáñez que el Ziggy Stardust”. Su primera tentativa seria sobre el escenario se llamó Nuevo Folk. Allí coincidió con Juanjo Redondo y con Iñigo Ayesterán, luego en Los Ilegales. “Tocábamos música que nos llegaba de algunos discos catalanes. Estábamos muy influidos por lo que había pasado en el Festival de Rock de León, precedido por el de Burgos, que la prensa bautizó como ‘El festival de la cochambre’; allí se juntó el tardo-hippismo, con el flamenco y el rock urbano”.

Los Locos, Carlos y Paco, en una actuación. Son una de las bandas sonoras de la Asturias de los ochenta. Foto / Paco Paredes.

En realidad no fue hasta finales de los años setenta, entre 1978 y 1979, cuando, además de llegar más música, se hizo más fácil aprender a tocar un instrumento y la explosión nuevaolera alcanzó Asturias, precisamente a través del cambio de orientación que estaban viviendo grupos como Madson o La Banda del Tren, todavía conocido como Tren de Largo Recorrido, tal y como aparecieron en el escenario de las fiestas de Castiello de 1976, invitados por el entonces concejal de Festejos de Gijón. “Conocíamos a un grupo progresivo de Gijón, LSD, con el que habían tocado en el Colegio de la Inmaculada, e invitamos a un par de sus miembros a tocar con nosotros. Estuvimos ensayando unos días en una chabola donde está ahora el Centro Comercial de Los Fresnos. No teníamos noción de participar del underground. Éramos pocos y raros, pero no outsiders”.

Otro momento importante, recuerda Boni Pérez, fue “el directo de Kaka de Luxe, en el Pabellón de La Arena, con Cucharada y la Romántica Banda Local. El público era muy heterogéneo. En realidad, era todo muy heterogéneo, teníamos desde el glam hasta, de fondo, los cantautores de los últimos días de la dictadura. Y no podemos olvidarnos de la música disco, que no se podía confesar que te gustaba”. Luego vendría el punk, pero no las crestas, ya que, como apunta Toño Barral, “había gente muy punki, pero nadie llevaba cresta. Te podía gustar esa música, pero no tenías que ir con tachuelas por la calle. Llevabas, a lo mejor, una chapita”. Para los mitómanos queda el recuerdo de los viajes a Londres, donde algún asturiano pasó una temporada viviendo en una squad, así como las noches de Malasaña, donde la Banda del Tren alternaba con Antonio Vega, al que conocieron durante la grabación del disco que les produjo Manolo Tena.

Junto con Radio3 y Onda 2, la información llegaba de Madrid o Barcelona por medio de revistas como la errática Musical Express o Vibraciones, que había sustituido en popularidad a otras más freaks como Ajoblanco o El Viejo Topo. En Asturias, además de las radios libres que terminaron por constituirse –Radio Kras, Radio Sele o Radio QK–, son fundamentales dos publicaciones: Los Cuadernos del Norte y las Hojas Universitarias. Dos experiencias en principio antagónicas, atendiendo tanto a su forma como a su financiación, pero cercanas en sus contenidos. Más ambiciosa y elaborada Los Cuadernos del Norte, financiada por Cajastur, más modesta y explosiva las Hojas Universitarias, el órgano de la Universidad de Oviedo de un equipo rectoral plural y progresista encabezado por el rector Alberto Marcos Vallaure.

Tomando como ejemplo un texto de José Manuel Costa en el número 4 de Los Cuadernos del Norte, de octubre de 1980, “El nuevo pop, un compromiso voluntario”, se puede observar cómo con la nueva década se fragua una suerte de postmodernismo mesetario, que desde la apología del fragmento rechaza la política institucional, critica la contracultura y se posiciona a favor de lo imperfecto, cuando de no del fracaso. “¿Por qué comprometerse e identificarse con algo que a uno no le interesa? Ese es el punto”, se pregunta Costa.

Clientes de Misa de Doce, uno de los bares de moda en el Oviedo de entonces. Foto / Pco Paredes.

Las Hojas Universitarias, en manos de un joven equipo editorial, mezclaban información académica y la que emanaba del movimiento estudiantil con crítica literaria, artística y musical. Aunque era lo que entonces se consideraba una expresión postmoderna, la publicación, que se vendía en las facultades y en los bares más alternativos, no tenía relación alguna con La Luna de Madrid, a la que Toño Barral consideraba una revista “hecha por pijos”, pero involuntariamente se alineaba con una nueva forma de entender la cultura, menos ideológica o, por lo menos, menos activista.

No en vano, habla Toño Barral, “nos acusaban de no estar definidos, de ser demasiado independientes. No estábamos con los fachas de Alianza Popular, ni con PSOE y menos con los comunistas, que nunca han sido muy rockeros…”. Por lo demás, recuerda Barral, “el mundo asturianista nos criticaba bastante, no tenemos ningún explicación clara frente a eso. Querían liderarlo todo, pero sin trabajar demasiado. Ellos reclamaban que el suplemento cultural de las Hojas Universitarias fuese entero en asturiano. Les abrimos la puerta invitándoles a presentarnos trabajos que, finalmente, nunca llegaban”. Su versión, en parte, coincide con la de Boni Pérez, que está de acuerdo en que “no había mucha sintonía, ya que quizás el asturianismo estaba más vinculado al activismo de los setenta”.

Aterriza como puedas

Antes del referéndum sobre la permanencia en la OTAN (1986) se empieza a notar cómo desde el poder se trata de fagocitar toda expresión cultural, creando una red de instituciones destinadas a gestionar todo el impulso creativo. Y sin embargo, en Oviedo, recuerda Barral, “en absoluto se podría decir que Masip fuese Tierno Galván. Nosotros estábamos enfrentados con él, ya que no nos dejó hacer una fiesta universitaria en la Plaza de la Catedral y tuvimos que trasladarla a Gijón, donde era más evidente la transformación y se organizaban concursos de bandas y festivales de jazz. Los Ayuntamientos se convierten entonces en promotores y acaba todo convertido en pan y circo”.

Ahora bien, dentro de los Ayuntamientos, ¿qué instancias actuaban como tal? Ni la Universidad Popular ni la Fundación Municipal de Cultura, creadas en Gijón en 1981 y 1982 por el PSOE “a imagen y semejanza de los servicios municipales de participación, biblioteca y formación que funcionaban en Cataluña y en Europa Central”, en palabras de Jorge Fernández León. Ya que “en el Ayuntamiento existe otra unidad, Festejos, mejor dotada e independiente de Cultura. En los ochenta crece en toda España la Federación de Municipios, que incluso se plantea la formación de un servicio estatal de contratación de espectáculos”. El modelo implica, finalmente, la famosa cultura de lo gratuito que se construyó en torno a lo público, así como la transformación de las expresiones artísticas en un reclamo turístico, supuestamente apolítico, pero en realidad infantiloide.

Lejos quedan las Fiestas de San Mateo de 1984 con Derribos Arias, El Contacto y Salón Dada en la plaza de la Catedral, los concursos de rock del Ayuntamiento de Gijón donde grupos noveles como Los Ilegales o Rímel competían por grabar un disco, o los Encuentros de la Juventud de Cabueñes que, organizados en 1983 por el Ministerio de Cultura e inspirados por uno de sus altos cargos, el ovetense Nacho Quintana, llevaron el alegre título de “Aterriza como puedas”. Algo demencial, en palabras de José Manuel Costa, invitado para cubrirlos. “Mi recuerdo del evento es tirando a borroso. Me bebí una botella de sidra sin escanciar y me sentó un poco mal”, concluye Alejo Alberdi, de Derribos Arias, cabezas de cartel aquella noche.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 47, NOVIEMBRE DE 2016

You must be logged in to post a comment Login